連載

-

第3回 社会・地球環境の変化とソーシャルリスクの拡大

国連の持続可能な開発目標(SDGs)がグローバルの共通課題になった。現在、地球規模の社会・環境問題への対応は、社会のあらゆる主体にとって喫緊の課題となっている。この間、企業の社会的責任の考え方も大きく変化している。環境保全を含む社会課題の解決への事業活動を通じた貢献に真剣に取り組んでゆくことが社会の市民としての企業責任と考えられている。このような社会課題のビジネス化への取り組みは、企業に新たなビジネス機会を創り持続的成長戦略にもつながっていくことが期待される。

2025/01/14

-

年明けはいつもと違うリスクに要注意

年末年始のお休みが長かったこともあり、年明け、体調を崩す社員が増えていませんか。気温が低く積雪・凍結が起きやすい気象、年度末に向かっての繁忙やイベントなど、この季節は職場内にいつもと違うリスクが潜む可能性があります。今回はリスク担当責任者がガバナンスを効かせて社員に呼びかけたい冬の業務上・生活上の注意点を説明します。

2025/01/10

-

気候変動がうながす、企業淘汰

2030年の最悪シナリオ下では、建設現場は一層過酷に。積極的に対策を講じない建設、土木会社は生き残ることが困難になる。

2025/01/10

-

2025年に予測される保険業界の動向

保険業界の動きは、リスクマネジメントにとっては、リスク移転を行う上で重要なものであるが、リスクの動向に対する保険業界の対応を知る上でも欠かせない。この意味で、2025年、保険業界にどのような動きが予想されるかは、貴重な情報である。アメリカの保険業界が今年の動向について、いくつかのポイントを予測している

2025/01/07

-

第14回 どんぐりポイント制度とどんぐり事業の事例

「どんぐりポイント制度」と「どんぐり事業」は、地球温暖化削減が計画通りに進行しないため、新たな対策の一つとして導入された制度です。すなわち、CFP (Carbon Footprint of Products) オフセット製品・サービスの流通を促し、消費者の購買意欲を高め、低炭素製品の普及拡大や省エネルギー・低炭素化の取り組みを促進することを目的に実施されています。第11回、第12回、第13回に引き続き、どんぐりポイント制度のしくみとどんぐり事業の事例について紹介します。

2025/01/07

-

グローバリズムの終焉

トランプ氏の米大統領再選で社会の分断が進むといわれますが、むしろ社会の分断がトランプ氏を生み出したのでしょう。その分断の原因がグローバリズム。世界の同一化を基本理念とするがゆえ、価値の多様化を否定する構造をはらみ、それが分断を生み出して、世界中で衝突が起きています。多様な価値観が跋扈する環境下での生き残りを考えます。

2024/12/29

-

SNS投稿が奪った200億円組織の信頼~なぜ謝罪の言いぶんが事態を悪化させたのか~

より良い情報を届けたい。認知を広げたい。そんな思いでSNSを活用する医療機関が増えています。しかし、時としてそれが大きな波紋を呼び起こします。あるクリニックで起きた炎上は、その後の対応も誤り、事態は悪化の一途をたどりました。このケースを取り上げ、SNSでこそ重要になる謝罪3要素を含めた紹介します。

2024/12/27

-

大雪による大規模交通障害――12月の気象災害――

2020(令和2)年12月16日の夕刻、新潟県内の関越自動車道上り線の数カ所において、自動車が雪のため動けなくなる事態が発生。以後、立ち往生する車が続出し、同日深夜には湯沢インターチェンジ付近の上下線で渋滞が発生し、道路全体が麻痺状態となった。今回は、このような大規模交通障害を引き起こした気象について調べてみる。

2024/12/26

-

第2回 社会課題のビジネス化に伴うリスクへの対応

国連の持続可能な開発目標(SDGs)がグローバルの共通課題になった。現在、地球規模の社会・環境問題への対応は、社会のあらゆる主体にとって喫緊の課題となっている。この間、企業の社会的責任の考え方も大きく変化している。環境保全を含む社会課題の解決への事業活動を通じた貢献に真剣に取り組んでゆくことが社会の市民としての企業責任と考えられている。このような社会課題のビジネス化への取り組みは、企業に新たなビジネス機会を創り持続的成長戦略にもつながっていくことが期待される。

2024/12/23

-

豊富な衣食は維持できるのか?

2030年の最悪シナリオで今回取り上げるのは、生活に密着して最も身近な小売業だ。消費者は何を我慢することになるのか。事業者は販売形態の転換が必要になるかもしれない。

2024/12/20

-

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)の概要【番外編➊】

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス新法が11月1日から施行され、1カ月以上が経過しました。フリーランス新法の概要については、第2章・第3章の規制を中心に、すでにご説明したところです。今回は、フリーランス新法と労働関係法令との適用関係についてご説明したいと思います。

2024/12/19

-

「優秀な」BCP担当者とはどういう人か?

BCPの計画と現実とのギャップを多くの企業に共通の「あるある」として紹介し、食い違いの原因と対処を考える本連載。第2章として「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」に焦点をあてています。今回は危機管理人材の育成・確保に潜む「あるある」を取り上げ、優秀なBCP人材とはどういう人かを考えます。

2024/12/18

-

第1回:パスワードの使い回しに注意!!

SNSやウェブ上のサービスを利用するときに入力するIDとパスワード。複数のサービスを利用していると、その数に比例してパスワードの数も増えていきます。今回は、パスワードを不正利用されないための対策と管理方法の一例を紹介します。

2024/12/17

-

生成AIの導入リスクを考える

高度な知的作業が出来るようになり、AIの活用を検討する企業が増えてきました。しかし、導入リスクを考えると何に対応すべきか疑問ばかりが浮かびます。デジタル庁の資料を参考に、検討します。

2024/12/16

-

反グローバリズムの台頭による混沌

ルールが本来の目的を逸脱し独り歩きをすることのリスクを考えてきました。その最大の事案は、いわゆるグローバルルールでしょう。たとえ自国に不利でも逸脱すれば国際社会の圧力を受ける。ただ、昨今は自国益最優先の動きが広がり、その象徴的存在のトランプ氏が米大統領選で再選、これまでのグローバルルールを見直す必要が出てきています。

2024/12/16

-

第15回(最終回): 挑戦:将来に向けての布石

この連載は、事故や災害など突発的な危機が発生した際にどう対応すべきかを、架空の地域サッカークラブが危機に直面したというストーリーを通して、危機対応のポイントを分かりやすく紹介していきます。今回が最終回です。

2024/12/16

-

直撃するの食料生産だけではない気候変動のダメージ

これまでの連載で確認してきたのは、2030年の最悪シナリオでの農業、畜産業、漁業、林業の被害は取り返しのつかないものだった。今回は、食品製造・加工業界を取り上げる。果たしてその影響はーー。

2024/12/13

-

生成AI活用で出現した新たなリスク

前回、企業活動におけるコンプライアンスの重要性について解説しましたが、その際、コンプライアンスは法令遵守だけでなく、企業のルールや社会規範も重要であること、そして、守るべきルールや規範そのものが変わり得るということもお伝えしました。今回は、企業のコンプライアンス違反の落とし穴について、事例をあげて説明したいと思います。

2024/12/12

-

戦略的広報の仕掛け人がなぜ相次ぎ炎上?

広報業界の一部に「キラキラ広報」という言葉があるのをご存じでしょうか。この11月に発生したタイミー広報部長の炎上と兵庫県知事選に絡んだ騒動は、どちらも、いかにも「キラキラ広報」的な広報担当者やPR会社の社長が起こしたトラブルといえます。今回は、企業リスクとしてこの「キラキラ広報」問題を考えてみたいと思います。

2024/12/12

-

第13回 クレジット償却の方法とどんぐり事業事務局への申請方法

カーボンフットプリント(CFP)オフセット制度は、CFP (Carbon Footprint of Products)を算定した事業者が、別途取得した同量のクレジットによりカーボン・オフセットを行ったことを事務局が認証し、製品等に認証マーク「どんぐりん」を使用する事業を実施することであります。この手続きの手順のなかで、クレジット償却(無効化)があります。すなわち、「無効化」とは、登録簿などの各クレジット制度が運営するシステム上で、当該クレジットを無効化口座に移転し、それ以降移転できない状態にすることであります。第11回と第12回に引き続き、クレジット償却(無効化)の方法とどんぐり事業事務局への申請方法について解説いたします。

2024/12/12

-

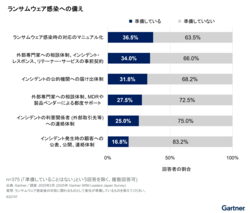

サイバー保険などの注意点

デジタルファーストが進展して、組織がサイバー機能停止に直面するリスクは着実に増している。機能停止に遭遇かどうかというリスクではなく、いつ遭遇するかというリスクである。準備を怠らないことが求められる。そのためには、サイバー保険を強化する、事前準備的なリスクマネジメント体制を整備する、効果的な復旧戦略を策定することが不可欠となる。

2024/12/04

-

企業にも巣くう「慣性の法則」という病理

緊急事態で看過できない状況に追い込まれ、暫定的な対処が必要になることはままあります。ある意味仕方ないことですが、それでもその対処が妥当であったかの事後検証は不可欠でしょう。残念ながら、コロナ禍のような大きな緊急事態においても、この事後検証が行われているとはいえません。本来どのような事後検証が行われるべきかを考えます。

2024/11/30

-

小笠原を襲う台風――11月の気象災害――

1983(昭和58)年11月6日から7日にかけて、非常に強い台風第17号が小笠原諸島を襲った。この台風の通過により、父島では7日未明に最低海面気圧932.5ヘクトパスカルを観測した。これは、現在でも父島での最低気圧の極値(歴代1位の記録)となっている。

2024/11/27

-

産業を弱体化させる気候変動

漁業と林業は、気候変動の影響が最も早く出てくる産業です。熱波や水害の直撃を受ける農作物のようにストレートな災害事象として現れるわけではないですが、すでに水面下でそのリスクは明確な形をとりつつあります。

2024/11/25

-

第1回 社会的価値観の変化、企業行動の変化とリスク管理

今、社会の価値観が大きく変わろうとしている。われわれが直面している地球レベルの社会・環境課題については、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(Social Development Goals: SDGs)という形で共有されることとなった。ここで掲げられた諸問題は、これまでの経済的発展の陰で無視あるいは軽視されてきた諸要素により引き起こされた結果と考えられる。

2024/11/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)