レジリエンス

-

【資料プレゼント】車両管理責任者・担当者に聞いた車両管理ツールを選ぶポイントとは

警察庁の発表によれば、2023(令和5)年の交通事故死者数が8年ぶりに増加したことから、企業が社用車を運用する際の重要性が高まっています。企業における交通事故は社会的責任が重く、ブランドイメージや顧客満足度に大きな影響を与える可能性があります。法規制も厳しさを増し、安全管理基準の高度化が求められる中、車両管理ツールを導入する企業が増えています。

2024/08/27

-

一斉帰宅抑制後の帰宅許可をいつ誰がどう出す?

南海トラフ地震臨時情報による巨大地震注意の呼びかけが終了しました。とはいえ、リスクが去ったわけではありません。首都直下地震も含め、次の巨大地震への備えを根本から見直す必要があると考えます。7月には、内閣府の帰宅困難者対策ガイドラインも改定されたところ。企業BCPの視点から、いま一度、企業の帰宅困難者対策を考えます。

2024/08/26

-

企業の自衛消防隊が最低限知っておくべき消防知識(上級編)~実際に活動できる自衛消防隊にしよう・早く知って早く消して早く逃がそう~

8月29日(木)15時から、自衛消防隊向けの特別セミナー(上級編)を開催します。実際に活動できる自衛消防隊になっているか見直す内容となっています。講師は、元西宮市消防局北消防署長の長畑武司氏(一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 事務局次長兼点検推進指導員)です。

2024/08/22

-

気候変動の未来に向けた3つの問い

ここまで、さまざまな観点から気候変動によって変わりつつある、あるいは停滞したままの経済社会の様相を見てきました。最後に、この現状を将来に照らし、3つの疑問に置き換えてみます。それは「私たちの意識は変われるのか?」「エネルギーはどうなるのか?」「地球の気候はどう変化するのか?」。これらの解説をもって第一部のまとめとします。

2024/08/22

-

第251回: 損害保険市場の世界的なトレンドをつかむ

今回紹介させていただく報告書は保険市場の状況を四半期ごとにまとめたもの。保険商品(product)ごとのトレンドが地域ごとにわかりやすくまとめられている。

2024/08/21

-

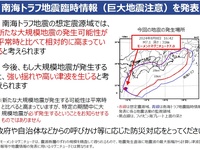

「南海トラフ地震臨時情報」が発令されたなら

2024年8月8日、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。南海トラフ地震臨時情報に関する解説と対策のポイントについて説明します。

2024/08/20

-

臨時情報を受けて今すぐできること

本年1月に発生した能登半島地震に続いて、自然は私たちに「会社が平常運転の状況で災害が起きるとは限らないんだよ。」と改めて教えてくれている気がします。社員が少ない状況での災害に対する備えや、事業継続対策の必要性がますます増していますね。 本稿では、臨時情報の発表を受けて今すぐにできることを考えてみたいと思います。

2024/08/19

-

BCPは経営の不確実性に追従する

BCPの計画と現実とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いの原因と対処を考える本連載。現在は第2章「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回も前回に引き続き、事業継続戦略とは何かについて、筆者の考えを語ります。

2024/08/16

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その2

「BCPに対する経営層の意欲を高めるにはどうすればいい?」「BCP訓練にコンサルタントの協力は必要?」など、危機管理には悩みが尽きません。本紙はこの半年間で聞いた読者の声を集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/15

-

事業中断を前提に、競争優位性を高める

欧州の金融業界がリードしてきたオペレーショナル・レジリエンスが、日本でも広がりはじめた。2023年4月に金融庁が「オペレーショナル・レジリエンス確保に向けた基本的な考え方」を公表し、金融業では取り組みに拍車がかかる。一方、他の業界では緒に着いたばかりというのが現状だ。オペレーショナル・レジリエンスとは、どういう「能力」を指すのか、KPMGのパートナーである関憲太氏に聞いた。

2024/08/09

-

「来るか来ないか」より「来ても大丈夫か」

8月8日夕刻の地震で被災された皆様にお見舞い申し上げます。救助や復旧、支援にあたられる皆様にもご安全をお祈り申し上げます。今回は初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発令され、不安に思う方も多いと思います。しかし、この情報発令はとてもよいことだと考えます。国民と科学者、メディアとの重要なリスクコミュニケーションのチャンスです。

2024/08/09

-

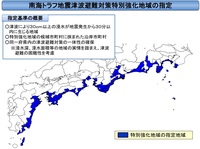

南海トラフ地震「巨大地震注意」の自治体HP表示、対応分かれる

8月8日、宮崎県で震度6弱を記録した地震で南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」がはじめて発令された。リスク対策.comでは南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に該当する自治体のHPで注意喚起の表示を調査。対応が分かれた結果となった。

2024/08/09

-

危機管理カンファレンス2024秋

危機管理カンファレンス2024秋は、レジリエントな組織文化の構築に向け、企業はどのようにリスクマネジメント・BCM体制を築き上げるているのか、最新の動きや役立つソリューションを紹介します。

2024/08/08

-

事業の継続に影響がある業務に着目して対応計画を

みなさんの職場のBCPは地震災害を対象にした計画が多いかと思いますが、台風や大雨などによる風水害は毎年どこかで発生しているより身近な災害です。本連載では、本連載では、前号の続きで水害を対象としたBCPについて「水害BCPタイムライン」を用いた検討について紹介します。

2024/08/07

-

エマージングリスクと不確実性への対応

今後大きく変化する環境の下で、企業がさらにリスク管理を進化させていくためには、現時点でリスクの概要を十分捕捉できておらず管理対象として消化し切れていない「不確実性」に挑戦していく必要がある。

2024/08/06

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その1

「従業員の災害ボランティア活動にルールは必要?」「家庭防災への支援はどこまでやればいい?」など、危機管理には明確な答えが存在しないケースが少なくありません。本紙はこの半年間で聞いた読者の悩みを集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/05

-

リスクマネジメント先行事例を徹底解説

組織全体で行うリスクマネジメント活動、その導入と運用は容易ではありません。さまざまなハードルを各企業はどうクリアしているのか、先行事例を徹底解剖します。巻頭では、読者が抱える難問・疑問とその回答をQ&Aにまとめ、実務課題の超ヒントとして紹介。定番の企業事例は、本社ビル約3000人の3日間滞在に備える取り組みを掲載しました。

2024/08/05

-

非財務情報の開示動向 その1~国内のサスティナビリティ基準~

8月のESGリスク勉強会の発表者は、国際的なESGの格付け会社CRIF(本社イタリア)日本法人Sales Manager/Business Development Specialistの村上裕貴氏です。

2024/08/01

-

軽トラックと組み合わせた水供給システム

物流資材のECサイト「トラデポ」を運営するチームライクは、軽トラックと組み合わせて使用する水供給システム「ウォーターキャリア(軽トラック用)」を販売する。被災地の現場作業にあたった陸上自衛隊から、水害など災害時における飲料水以外の水の確保の課題を聞き取り、“普段も使える防災用品”をテーマに開発したもの。災害時のほか、平常時の水源のない畑や庭などでの水やり、墓の掃除、洗車、魚の運搬などでの活用を提案する。

2024/07/30

-

第250回:欧米企業の意思決定に影響を及ぼすメガトレンド

今回は、さまざまなリスクや人的課題に影響するメガトレンドに対して、欧米の経営層がどのように意思決定をしようとしているかを調べた報告書を紹介する。気候リスクへの対策はなかなか進んでいないのが実情のようだ。

2024/07/30

-

企業を越えたBCP策定支援 ミクニのサプライヤー協力会「風の和」の取り組み

2024年8月の危機管理塾は8月26日16時から行います。今回の発表者は林工業の取締役社長、林雄太氏です。

2024/07/30

-

震災被害を経て伝統を受け継ぐ熊本の料亭店主から能登へのメッセージ

平成28年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本城を見上げて「もうダメかもしれない」と呟いたのは、150年の歴史を持つ日本料理「おく村」の店主・奥村賢さんだ。城下町で料亭街として栄えた熊本市新町に店はある。震災以前から近隣の料亭が次々と廃業する中、「おく村」は暖簾と伝統を守り続けてきた。しかし、厳しい経営に熊本地震が追い打ちをかけた。「震災をきっかけに店をたたむ」という選択肢が頭をよぎる。実際に5店舗あった料亭のうち2店が廃業を決めた。そんな中、「おく村」は営業再開を決意、現在も料亭文化を守り続けている。震災後も事業を継続するために何が必要なのか。奥村さんの体験談を元に考えていきたい。

2024/07/29

-

セキュリティ&リスク・マネジメントサミットが開幕

ガートナーがセキュリティ&リスク・マネジメントサミットが、24日に開幕した。

2024/07/25

-

水害で押し寄せてくるのは「きれいな水」ではない

みなさんの職場のBCPは地震災害を対象にした計画が多いかと思いますが、台風や大雨などによる風水害は毎年どこかで発生しているより身近な災害です。本連載では、先月の続きで水害を対象としたBCPについて「水害BCPタイムライン」を用いた検討について紹介します。

2024/07/22

-

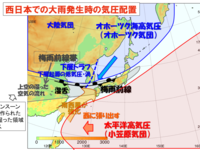

基本解説 Q&A 線状降水帯とは何か?集中豪雨の3分の2を占める日本特有の現象

6月21日、気象庁が今年初の線状降水帯の発生を発表した。短時間で大量の激しい雨を降らせる線状降水帯は、土砂災害発生を経て、被害を甚大化させる。気象庁では今シーズンから、半日前の発生予測のエリアを細分化し、対応を促す。線状降水帯研究の第一人者である気象庁気象研究所の加藤輝之氏に、研究の最前線を聞いた。

2024/07/17

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)