2024/07/07

気象データ活用の最前線

分析・予測からの経営判断 非常時のみならず平時も

気象庁情報基盤部情報利用推進課

気象ビジネス支援企画室室長 杉浦伊織氏に聞く

気象はさまざまなビジネス分野に大きな影響を与える。防災・BCP やリスク管理においても同様だ。「今年の夏は暑くなるのか?日照や雨量はどうなるのか?」といった長期予報から「台風の進路は?影響は?」といった直前予報まで、さまざまな情報・データが使われているだろう。そしてDX の潮流のなか、データ活用は新たな局面へと入ってきている。気象庁情報基盤部情報利用推進課気象ビジネス支援企画室室長の杉浦伊織氏に、気象データ活用の現状と課題を聞いた。

気象データのビジネス活用まだ3割

――気象データをビジネスに活用する動きが盛んですが、どのような活用が進んでいるのですか?

気象を観測し、分析し、予測し、さまざまなルートで発信する。この流れにのってくる情報は、すべて気象データです。最もポピュラーな活用例が天気予報。「今日は午後から雨の予報だから傘を持っていこう」というのも、ある意味、素朴な気象データ活用です。しかし、それでは物足りない。より高度な活用が始まっています。

ただ、気象庁が2019 年に行った産業界の気象データ利活用調査によれば、回答してくれたユーザー企業約2000社のうち6割が「自社の事業は気象の影響を受けている」と考えているものの、実際に「気象データを事業に利活用している」とした企業は半分の3割でした。なかでも「気象データを収集し、自社の事業データと分析した結果から将来予測を行い、事業に利活用している」という企業は1割にとどまりました。

●産業界の気象情報・データ利活用状況(ユーザー企業)

いま始まっている高度な使い方というのは、この1割がやっていることです。同じ利活用でも、残りの2割は「雨の予報だから傘を持っていこう」と同じレベル。気象データは使っているけれど、勘と経験をもとに使っている。これを高度利用へと引き上げるのが目標です。

――気象データは、使われているようで使われていない、と。高度利用を進めるにはどんなことが必要ですか?

最初の出発点としては、気象データ側より、ユーザー企業側の分析が重要です。例えば飲食店であれば、何曜日はお客さんがたくさん来るとか、この時間帯はこういう層のお客さんが来るとか、経営に影響を与えるいろいろな情報がありますよね。その情報から予測を立て、食材の仕入れを変えたり、おすすめを打ち出したりするのは珍しくないと思います。

要は、どのようなデータがビジネスに役立つのかということです。必ずしもデータ自体が高度である必要はありません。まずは、自社のビジネスに役立つデータには何があるのかを洗い出す。それに対して「気象データが役立つのではないですか?」と投げかけているのが我々の立場です。

実際、気象は人の行動に大きく影響します。先の例にあげた人流データなどは、結構ビジネスに使われていますが、その人流に影響を与えるのが気象です。つまり、気象はさまざまなデータの変数として存在している。ビジネス高度化の重要なデータとして、より積極的に使ってもらいたいと考えています。

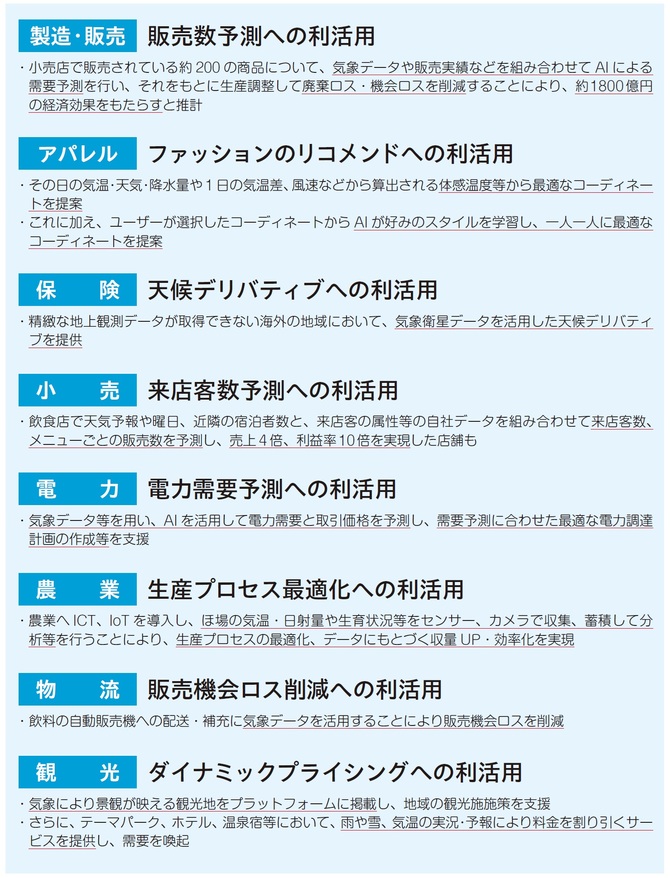

●気象データの主な利活用事例

――気象データ自体も変わってきているのですか?

もちろん、データ自体も高度化しています。例えばアメダスデータはこれまで、観測地点の雨や風、気温や湿度などをシンプルにそのまま流してきました。しかし現在は、それらの情報をビッグデータとして分析することにより、面的な気象の広がりをつかめるようになっています。

「推計気象分布」といいますが、データ分析から気象の面的な広がりを推測して可視化する。これにより、アメダスがない場所の天気がわかります。「〇〇県北部は雨」といった広範囲の天気ではなく、自分がいる場所の天気を知ることができる。予測モデルによる分析で推移も算出できますから、個別最適化したパーソナルな天気予報も可能です。

面的な情報がさまざまな場面で使われるようになれば、準備の質が上がります。例えば屋外イベントの開催において、何時頃雨が降りそうか、何時頃やみそうか、気温はどうなりそうか。予測をもとに段取りを決めておけば、催しを中断するにも再開するにも、何かアナウンスするにも、素早い判断と対応が可能です。

防災も同じで、各拠点の細かい天気がわかれば本部と現場が同じ認識で適切な態勢がとれる。もちろん防災においては、どんなときどんな被害が発生するのかを拠点ごとあらかじめ分析しておくことが前提です。被害軽減のためにできる対策をやっておくこと、ボーダーラインを見極めておくことが重要なのはいうまでもありません。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方