2018/09/11

編集長コラム「うラかたの日々」

災害時の間違ったトイレの使い方。もしかしたら僕が悪かったのかもしれない

こんにちは。リスク対策.comの大越です。なぜ、このコラムを自分の名前を名乗るところから始めるのかというと、今回のコラムは私の個人的な経歴と深く関連するからです。

私は現在このWebの編集に携わっておりますが、その前はトイレを含む住宅設備機器メーカーで広報の仕事をしておりました。そう、ちょうど2011年3月11日もその会社で仕事をしており、震災後もまさにメディア対応を行っていたのです。その時の内容は、以下の記事のようなものでした。

■知っておきたい停電・断水時のトイレの流し方【北海道地震】(FNN Prime)

https://www.fnn.jp/posts/00359650HDK

ただ、この当時の広報が現在、間違って世間に伝わってしまったと反省しています。それをこの場で記したいと思います。

覚えている方も多いかと思いますが、東日本大震災直後から都心では停電が発生。福島第一原発の事故の影響もあり、その後夏まで大規模な計画停電が実施されました。この「夏まで」というのもポイントの1つなのですが、要するに私たちは「停電」と「断水」に備えて震災以降、半年近く上記の「停電・断水時のトイレの流し方」を広報していたのです。

長期間にわたって広報していたため、おかげさまで多くのメディアで取り上げられ、SNSなどでも拡散されました。そしてこれが、現在では「災害時のトイレの流し方」というように一部に間違って伝わってしまったように思います。どんなふうに伝わっているかは、具体的にあんどうりすさんが記事で書いてくれています。

■発災直後、トイレに水を流すのはNGです!

http://www.risktaisaku.com/articles/-/2236?page=2

「東京防災」にも、これは「断水時のトイレの流し方」と書いてあります。そのこと自体に間違いはありません。現在、皆さんの家庭に送られている上水は電力で動くポンプで水を流しているため、多くの市町村では停電しただけでも断水になる可能性が高いです。

■停電で水がとまる場合があります(札幌市水道局)

http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/info/teiden.html

その時には、メーカーが発信するやり方はとても有効です。2011年当時は、都心の計画停電による断水に備え、私たちは必死にこのやり方を広報していました。また、現在のトイレは「家電」と言っても差し支えない商品が多く、電気がないと通常のやり方では排水できないトイレが多かったことも背景の1つでした。

「大きな地震が発生した直後はトイレに水を流さない」が原則

一方で、これは災害直後の被災地を想定したトイレの使い方ではありません。大きな地震が発生した直後は、特にマンションなどでは下水の排水管が外れるなどの被害が発生する可能性が高いため、「大きな地震が発生した直後はトイレに水を流さない」が原則です。

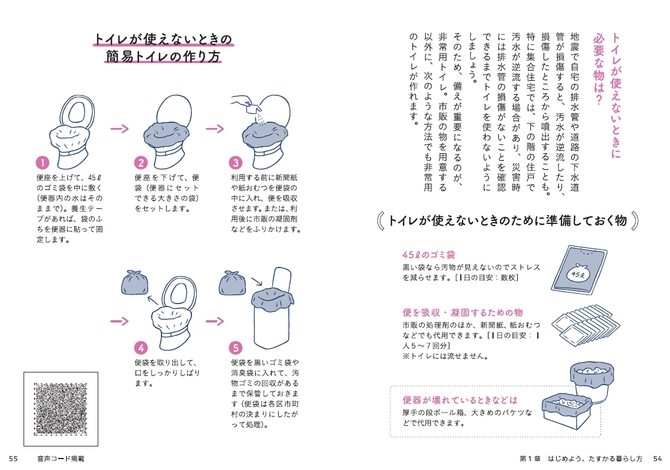

もちろん、人間はトイレがなくては生きていけない生き物です。その時の場合に備えて簡易トイレなどを準備し、排水管がずれていないことを確認してから水を流すようにします。「災害時のトイレ計画」に先進的に取り組んでいるマンションの事例がありますので、是非ご覧ください。

■防災活動でマンションの価値向上 (よこすか海辺ニュータウン「ソフィアステイシア」)

http://www.risktaisaku.com/articles/-/739

このマンションではMLCP(マンション生活継続計画)を策定しており、その中でトイレを最重要項目の1つに位置付けています。

また、「東京くらし防災」にも簡易トイレの作り方が出ています。メディアが災害直後に拡散するのであれば、こちらを拡散すべきかと思います。

我らが尊敬する加藤篤さんの「日本トイレ研究所」では、さらに詳細な分析と災害時のトイレ対策が掲載されています。

■災害時のトイレ対策/日本トイレ研究所

https://www.toilet.or.jp/disaster/

国交省がYouTubeにアップしている以下の動画も、とても正確に災害時のトイレの実情を表現しています。

災害時のトイレ、どうする? (出典:Youtube)

まとめ

お分かりいただけたでしょうか。「停電時・断水時のトイレの流し方」は「災害時のトイレの使い方」とは違うものです。今回、北海道では多くの地域で停電が発生しました。同じ北海道内でも地震が軽微で停電している場所と震度7を観測するような地域では、トイレの使い方は違うのです。

「これはもしかしたら僕が悪かったのではないか」という自責の念もこめて、今回の原稿を書きました。トイレが使えるか使えないかは、災害時とても深刻な問題です。まずはメディアの皆さんや防災に関するマニュアルやハンドブックなどを作っていらっしゃる皆さんに、ぜひこの違いを分かって欲しいと思います。

(了)

編集長コラム「うラかたの日々」の他の記事

- 災害時の間違ったトイレの使い方。もしかしたら僕が悪かったのかもしれない

- 草津はぜひ活発なリスクコミュニケーションを!

- 神戸とお風呂とオオタカと

- レジリエンスの新しいカタチを目指して

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方