2025/05/26

インタビュー

気候変動適応がBCPにもたらすロングスパンの経営観

次世代のBCPを考える 気候変動適応の動向と企業の対応

KPMGコンサルティング シニアマネジャー 鶴翔太氏に聞く

KPMGコンサルティング シニアマネジャー

鶴翔太氏(つる・しょうた)

KPMGコンサルティングのサステナビリティ・トランスフォーメーションビジネスユニット所属。製造業界・IT業界・インフラ業界など幅広い業種向けにグローバルBCP・BCM体制構築や危機管理・インシデント対応体制高度化、グループガバナンス体制整備支援等のプロジェクトに従事。

気候変動の影響が拡大するなか、企業には脱炭素による「緩和策」に加え、リスクを最小限に抑えつつビジネスチャンスへ転換する「適応策」が求められるようになった。気候変動適応を経営戦略のシナリオに組み込み、その影響をリスクと機会の両面から分析して事業の持続性を高めていく取り組みはBCPと親和性が高いだけでなく、その概念をも変えていく可能性を秘めている。気候変動適応の動向と企業の対応、そのなかでのBCPの未来像を聞いた。

――気候変動対応をはじめ、ESG関連の事象にも対応できるBCPを提案されていますね。

BCPは一般的に、地震や風水害といった局所的なハザードへの対応計画ととらえられています。しかし、昨今はオールハザード型ということで、災害に限らず感染症やサイバー攻撃、システムトラブルなど、事象が起きた結果、経営リソースがどのような影響を受けるかに着目して対応策を検討する考え方に変わってきました。

そこではまず、自社にとって経営上の脅威となり得るリスクを評価することが重要です。さらに、それらのリスクが実際に起きた場合、どの程度の影響が生じるのかを事前に分析しておくことも欠かせません。

私たちが特に提案するのは、事業影響度分析(BIA)とリスク評価において、ESGに関わるリスク、なかでも「気候変動」といった未来志向のリスクも対象に含めるという視点です。これからのBCPには、いまあるリスクへの対応に加えて、将来起こり得るリスクもしっかりと位置付けていくことが求められます。

気候変動は未来のリスクとなるため、大局的視点だけでなく長期的視点がBCPに加わることになります。私たちは「BCP4.0」と呼んでいますが、気候変動という大局的・長期的な事象に対してもいまのうちからリスクや機会を認識し、経営計画に落とし込み、対応していくことが、結果的に企業価値の向上につながると考えています。

気候変動対応はまだ「緩和」が主流

――とはいえ、気候変動を考慮してBCPに組み込めている企業は、実際のところ、大手企業であってもまだごくわずかということですが。

通常の中長期経営計画が3~5年のスパンであることに対して、気候変動対応は30年後、50年後に向けた活動です。それだけ遠くの未来は不透明ですから、投資判断や事業判断は極めて難しい。リスクも見えず、BCPも構築しにくいのが実情でしょう。

そのため現在の気候変動対応は、機関投資家のニーズにけん引されるところが大きい。法規制が先行し活動の枠組みが示されている温室効果ガス排出量の削減、すなわち気候変動の「緩和」に重きが置かれています。KPI指標が明確で、活動の成果が企業価値とESG投資につながりますから、取り組みにインセンティブが働きます。

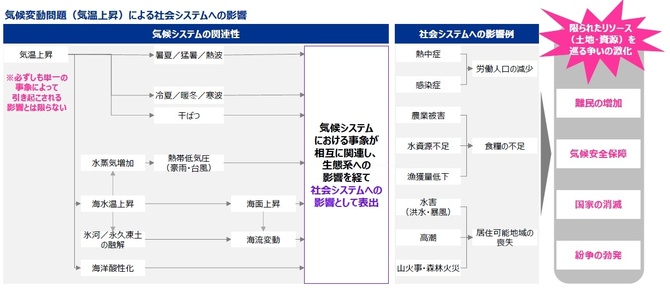

もちろん、脱炭素によって気候変動を緩和することは重要です。気候システムはさまざまな要因が絡み合っていますから、何か一つでも抑制できれば連鎖的効果が期待できる。例えば、気温上昇が緩やかになれば海水温度が抑えられ、水蒸気の発生が抑制されて熱帯低気圧の減少につながる、といった具合です。

しかし逆に、さまざまな要因が絡み合っているがゆえに、気候変動は単一要因の解決だけでは止められない。またその影響は気象の過酷化にとどまらず、社会システムにも及びます。気温上昇によって熱中症が増えれば労働稼働率が低下する、農作物の収穫量が減れば食料が不足する、激甚災害が多発すれば居住地域が喪失する、などの事象が考えられるわけです。

●気候変動によって生じる事象

そのため気候変動の「緩和」だけでなく、気候変動への「適応」が同時に必要になってきます。いまのうちから気候変動のリスクを想定し、打てる手を着実に打つことが重要だと考えています。

――企業の気候変動の取り組みは「緩和」に偏りすぎている、と。

先に申し上げたように、脱炭素による気候変動の緩和は重要です。一方で、国際的な脱炭素戦略はいまも揺らいでいます。

例えば、2050年までに投資・融資などの資本市場をネットゼロ(CO2排出量実質ゼロ)目標に整合させることを目指して世界中の銀行が加盟する「ネットゼロ・バンキング・アライアンス」から米国の主要銀行が相次いで脱退、日本でも大手金融機関が脱退し、大きなニュースとなりました。従来の枠組みが変わってきています。

実際、パリ協定では産業革命以降の気温上昇を1.5℃未満に抑える長期目標を定め、その達成には毎年7.6パーセントのCO2排出削減が必要としていましたが、世界中の経済活動がストップしたコロナ禍においても8パーセントしか削減できませんでした。コロナ禍から回復した2022年には、CO2排出量が過去最高水準に達しています。

脱炭素に取り組むことで気温上昇を先延ばしにできる可能性はありますが、いずれ避けて通れなくなるのであれば、そのときになってから考えるのではなく、いまのうちから30年後、50年後を見すえて対策を打つ。つまり「適応」の取り組みを増やすこともまた必要だと考えます。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方