2018/11/09

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

基準・指標に固執し過ぎないことも重要

で、おまちかねのトイレなどの数字が書かれているところは、どこかというと、技術的各章とされる部分にあります。

技術的各章には、被災者の生命を守るための4つの重要項目が書かれていて、

◆食料の確保と栄養

◆シェルター・居住地・ノンフードアイテム(生活道具など食品以外の物品)

◆保健活動

とあって、トイレはというと、

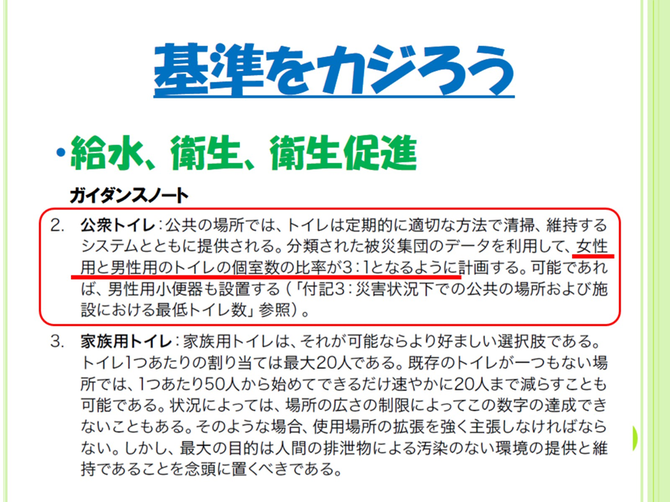

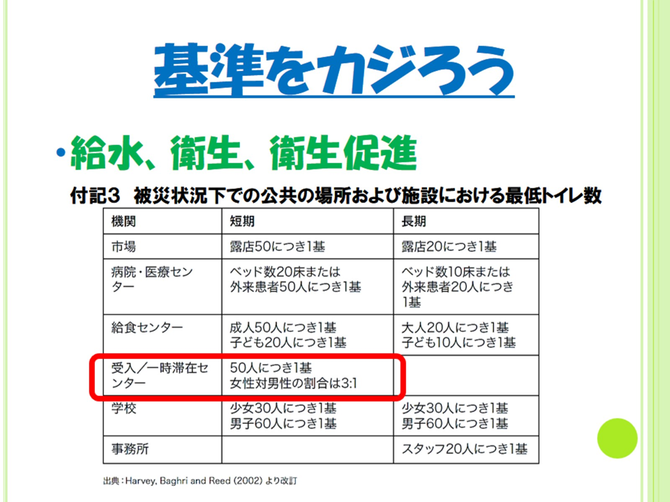

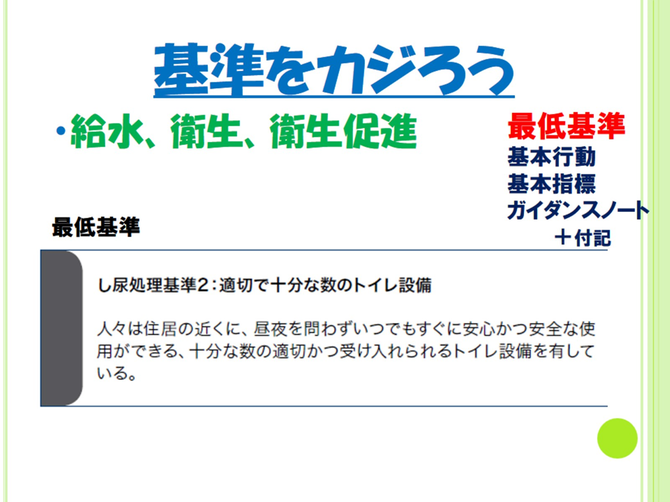

ここにあります。給水・衛生・衛生促進の「ガイダンスノート」や

「付記」に書かれています。

ガイダンスノートや付記とは何?ということですが、

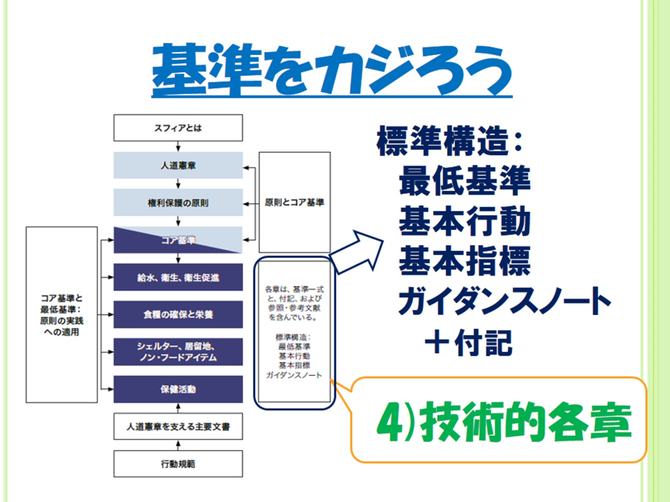

技術的各章の中には、重要な項目順に、最低基準、基本行動、基本指標、そしてガイダンスノート・付記が書かれています。

ガイダンスノートや付記そのものが最低基準ではないのですね。岡野谷さんによると、ここに注意が必要とのお話でした。

では、みなさんの気になるトイレの最低基準とは何かというと、

「人々は住居近くに、昼夜を問わずいつでもすぐに安心かつ安全な使用ができる、十分な数の適切かつ受け入れられるトイレ設備を有している」

これが、スフィアの憲章である「尊厳ある生活への権利」にそったトイレについての最低基準ということになります。

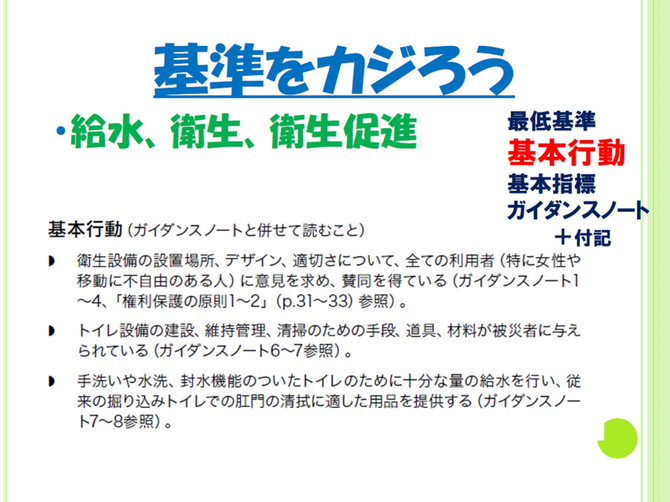

この基準を実現するための実践的な行動として「基本行動」が書かれていて、

ここでもまだ男女のトイレ比3:1は出てきません。それよりも、「衛生設備の設置場所、デザイン、適切さについて、すべての利用者(特に女性や移動に不自由のある人)の意見を求め、賛同を得ている

こちらの方が数字よりも重視されています。

すべての利用者の意見、避難所で反映されていますか?

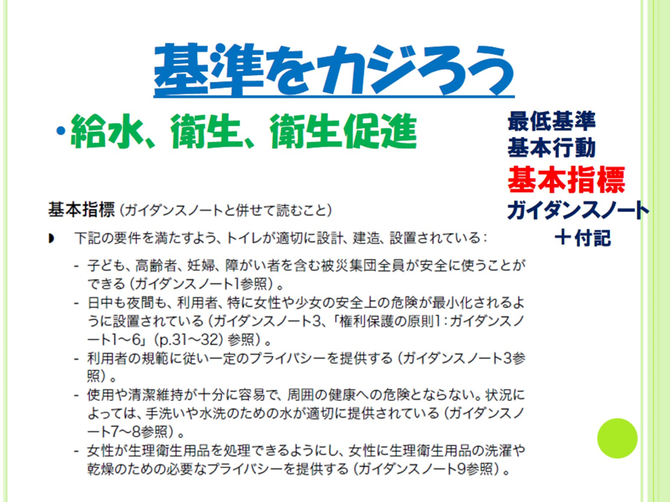

基本行動のための基本指標としてあげられているのは以下です。

基本指標として、「子ども、高齢者、妊婦、障がい者を含む被災集団全員が安全に使うことができる」「日中や夜間も、利用者、特に女性や少女の安全上の危険が最小化されるように設置されている」ということが掲げられ、このあとに、やっと先に紹介したガイダンスノートと付記がでてくるんです。

おわかりでしょうか?

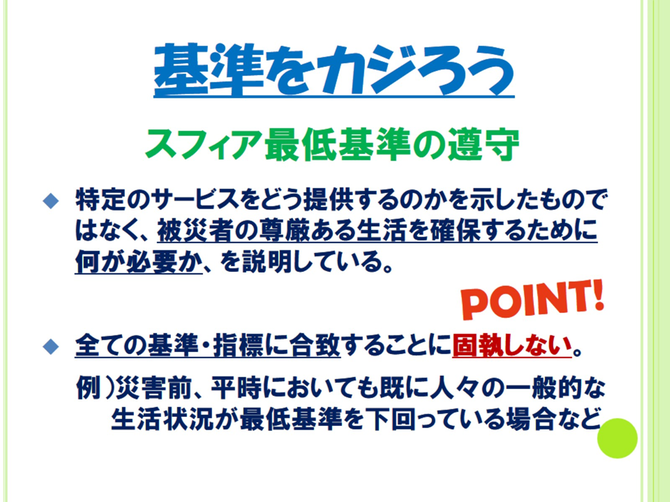

スフィア基準、男女のトイレ比3:1というのは、とてもキャッチな内容なので、瞬く間に広がりましたし、避難所改善に大きく影響を及ぼしました。けれども、なんだか3:1じゃないのは悪、行政の怠慢みたいに、まるでこの数字がバイブルのように思われている傾向があるようです。しかし、スフィア基準の全体像を見ていただいたように、根本理念にそったものをいかに実現していくか、そのために数値化されているものの例の一つが男女比3:1という理解がとても重要です。

岡野谷さんのスライドでは、男女比3:1などの数値は、「これまでのデータからこの位になっているといいよね」という数値であると説明されていました。そして、ポイントとして、「すべての基準・指標に合致することに固執しない」ことが指摘されていました。

確かに、普段から女性のトイレは男性の3倍ではありません。個人的に思うのは、新幹線の駅のトイレなど、いつも大行列で全く足りていない感じです。でも、スペースがないので、3倍なんて普段から実現されそうにありません。だから、災害時にそれを実現できないのは当然ですよね。

また、男子トイレを、こどもたちの利用のしやすさから、個室にする小学校もでてきています。そうなると、こどもの意見を反映しているという意味で、女性トイレが男性の3倍にはなってなくても、スフィア基準には合致している施策なの?とも思えてきます。

■小中学校男子トイレ個室化 「よかった」55%(タウンニュース大和版)

https://www.townnews.co.jp/0401/2017/09/01/396878.html

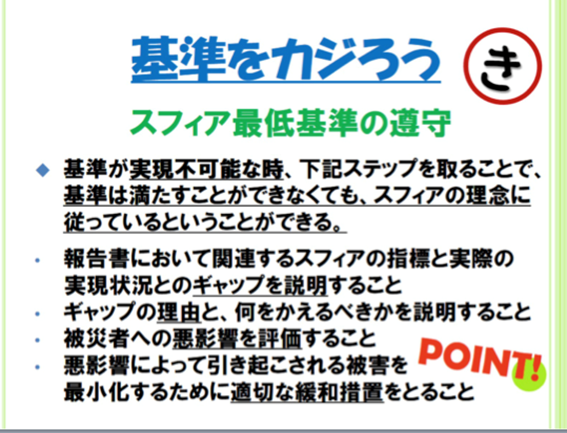

つまり、何度か指摘してきたように、スフィア基準を遵守するのに大切なのは、数字そのものではなく、理念の実施と説明責任です。ですので、もし、数値目標が実現できない場合には、その説明こそが重要になるということです。岡野谷さんのわかりやすい資料によると、

◆ギャップの理由と、何をかえるべきか説明すること

◆被災者への悪影響を評価すること

◆悪影響によって引き起こされる被害を最小化するために適切な緩和措置をとること

これがスフィアの「きほんのき」であると理解しておきたいですね。そうではないと最も大切な話し合いができなくなってしまうので。スフィア基準は7年ごとに改定され、その間の災害ででてきた声を反映して常に変化することを前提にしています。数値化されると数字をバイブルと思いがちですが、そうではないということも理解しておきたいです。

またまたおまけですが、ここ、災害救助法の理念にそった弾力的な運用を本当はしなければいけないのに、数字の実行ばかりしてしまって、本末転倒な支援になってしまう問題とちょっと似てるかもと思いました。憲章を含め法や基準というものは、常に上位概念の趣旨に沿ってるかどうかが数値の実施よりも重要になります。そして、数値が実施できないのであれば、何が障壁になっているのか、多様な人に問いかけて、説明責任を果たし、常によりよいものを目指していけるといいですよね。

スフィアの基本の理念がわかったうえで、数字も使いこなせるといいなと思いました。

さて、岡野谷さんの講演は、海外の事例だけでなく、国内の災害や支援活動に照らしての紹介もあり、スフィアを身近に感じて理解することができました。また、ワークショップ型で気づきも大切にしながら実施されました。記事では、はしょってしまいましたが、それこそが、適正な手続きも重視するスフィア基準らしい研修でした♪

これを機に興味を持ってくださる方がいらっしゃったらぜひ、岡野谷さんをはじめとするスフィアトレーナーの方に研修を本格的に受けていただければと思います!

次回はひきづつき、スフィア基準に合致した防災政策など具体的な報告をお伝えします♪

(了)

- keyword

- スフィア基準

- 避難所

- 内閣府

- 避難所運営ガイドライン

- あんどうりす

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方