2018/12/28

葛西優香の23区防災ぶらり散歩

「ふだん」と「そのとき」はつながっている

日々の業務そのものが防災対策…というのは、住民にとっても言えることでは?

日々の暮らしが同時に防災対策になるといいですよね?と投げかけると、「その通りです」と大浦さん。

「さまざまな課題を抱えた方たちを、災害時に全員無事に避難所までお連れすることは、私たち役所の人間にはどうしてもやり切れません。たとえば一人で避難できない高齢者は、そのとき、どうするのか?障害児を抱えたお母さんは?災害時に手助けが必要な人への支援は、平時のお付き合いがなければ、災害時にいきなりやろうとしても、どこに誰がいるのか、わからなければどうしようもありません」(大浦さん)。

「だから私たちは今、町会の方たちとともに、名簿の活用について検討しています」名簿の活用?名簿とは?どういうことでしょう。「災害が起きたときに、一人では避難が難しい方をあらかじめ登録しておく名簿を『災害時要援護者名簿』と言います」(大浦さん)。

サイガイジヨウエンゴシャ…。難しい言葉ですね…。

「要するに、災害の避難時に手助けが必要な方の名簿ですね。豊島区では、『愛の手帳』(療育手帳)をお持ちの方(1~4)、要介護認定を受けた方(3~5)、身体障害者手帳をお持ちの方(1~4)に該当する方、などです」(大浦さん)。なるほど災害時の共助の仕組みとして、そんな名簿がつくられ、地域で共有されているのですね。

「2013年3月からは、本人が同意しない場合以外は原則として名簿に掲載する『手さげ方式』を採用しています」(大浦さん)。

そうなんですね。

「でも、せっかくつくったこの名簿が『つくって終わり』になってしまっては意味がない。だから私たちは、ふだんから、その名簿を活用して『いざというとき』に力を発揮できるよう、町会の方たちと知恵を絞っています」(大浦さん)。

具体的にはどんな知恵があるのでしょう?

「一言でいえば、ふだんから『顔の見える』関係をつくることです。災害時の避難に手助けが必要な方は、ふだんの生活にもなんらかのご苦労があるはず、と思いませんか?」(大浦さん)。

たしかに。

「そうした関係だけでもあれば、やっぱり災害時の対応は違うと思うんですよね。そしてその関係は、ふだんの『見守り』にも生きる。何かあったら大変なのは、ご本人にとっては災害が起こっていても、起こっていなくても、同じですからね。だから、ふだんの『見守り』と災害時の手助けはつながっているんです」。

この点、豊島区の強みは、大浦さんたちの災害対策グループが保健福祉部の中に創設されていることです。だから、福祉マインドが強く、平時の「見守り」と災害時の対応をつなげて考えやすいのです。ふだんの挨拶や何気ない会話の延長線上に、いざというときの助け合いがあります。

考えてみれば、これは区役所職員でも、町会役員でもない、一人の豊島区民としてできることなのかもしれません。

例えばまちを歩く時、周りを少し見渡しながら歩いてみませんか。公園で遊んでいる子ども、見守る妊婦さんがいらっしゃるかもしれない。そしてベンチに座っているご高齢者の方が想像しているよりもたくさんいらっしゃるかもしれない。今、住んでいるまちを見渡して、現状に興味を持ってみると何かが見えてくる気がします。

みなさんも、地域の方との会話の中で、それとなく意識してみてはいかがでしょうか?「災害のとき、手助けが必要な人は身近にいるか。その人に何かできるか…」と。

次号は、保健福祉部との連携を一緒に検討されているNPO法人「障害者の避難」についてお話を伺います!

■関連記事

第8回【豊島区】(上)防災は全区総出で平時から取り組むべきこと

訓練でできないことは有事の際もできない

http://www.risktaisaku.com/articles/-/12335

(了)

- keyword

- 23区防災ぶらり散歩

- 豊島区

葛西優香の23区防災ぶらり散歩の他の記事

おすすめ記事

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/02

-

-

-

-

-

-

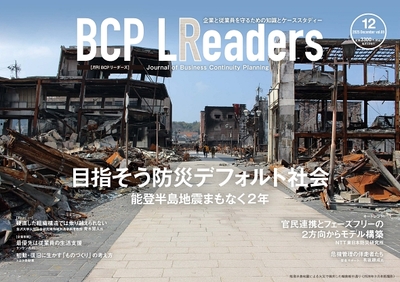

目指すゴールは防災デフォルトの社会

人口減少や少子高齢化で自治体の防災力が減衰、これを補うノウハウや技術に注目が集まっています。が、ソリューションこそ豊富になるも、実装は遅々として進みません。この課題に向き合うべく、NTT 東日本は今年4月、新たに「防災研究所」を設置しました。目指すゴールは防災を標準化した社会です。

2025/11/21

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方