2019/03/26

本気で実践する災害食

時系列で野菜の摂取方法を考える

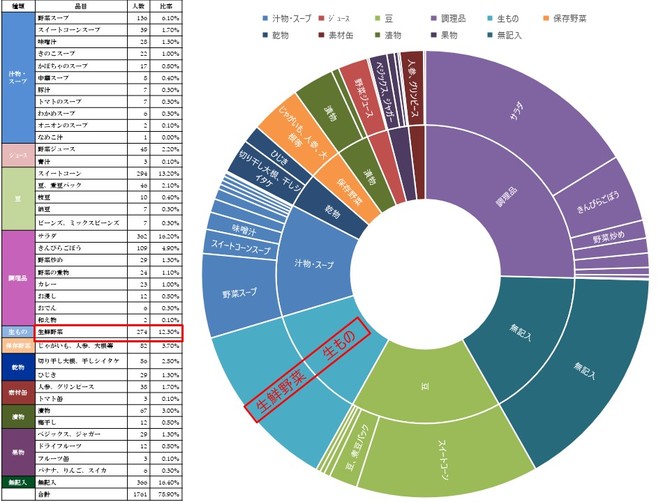

阪神・淡路大震災で被害に遭った神戸市兵庫区の中学校の生徒がアンケートで答えてくれた「自分好みの野菜の備蓄」を参考までにご覧ください。なぜか「生野菜」を備蓄したい人が多いですね。普段から新鮮な野菜を食べているからでしょう。現状では災害時にはかなり難しいですが、いつの日かこの夢が実現するといいですね。

①災害発生の直後→②その後1週間→③約1カ月後→④炊き出しの頃、と時系列に分けて考えてみるのもよいでしょう。

①野菜は不要。ただし野菜ジュースがあるとよい。

②必ず野菜のおかずが必要。1日2回の食事×7日=14個

③必ず野菜が必要。1日2回の食事×1カ月=60個

④比較的長持ちするじゃがいも、にんじん、たまねぎなどが使えます。煮炊きが可能になることを考えて、ごぼう、だいこん、キャベツなどが使えます。野菜たっぷりの汁物の料理や炒め物ができます。電気が回復してくれば電気釜を使って炊き込みご飯などの料理ができます。その時は「炊き込みご飯の素」などを備蓄しておくとよいでしょう。調味料も余分に備蓄しておきます。

私は、被災時に野菜が不足したのが原因で便秘になり、それが慢性化して被災後24年経った今も未だに便秘です。災害は一過性のものではなく体験した者にとって「災い」は一生残るものです。

皆さんが本気で野菜の備蓄をなさることを願っています。ちなみに、野菜を備蓄している自治体は極めて稀(まれ)でこれまで見たことがありません。ただし野菜ジュースを備蓄している自治体はあります。一方、第1回で紹介したように、野菜類を備蓄している企業もあります。素晴らしいですね。

日替わりメニューを備蓄する企業の挑戦

http://www.risktaisaku.com/articles/-/14939

(了)

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方