2019/06/10

危機発生時における広報の鉄則

公表方法:現場発信主義で

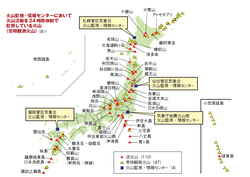

説明責任を果たすための公表方法はさまざまあります。最も効果的なのは記者会見です。基本的には起こった場所で行うということを覚えておくと良いと思います。ネットの炎上ならネット上の会社サイトで公式コメントを掲載する。ツイッターでの炎上ならツイッターでコメントする。工場火災なら工場かその近くで。なぜ現場発信なのかというと、現場から離れると情報の速度が遅くなるからです。また、2社が絡むなら別々に行うと発言が食い違ってしまうことでリスクが高まります。共同で行うと良いでしょう。

2011年の福島第一原発事故では、当初、東京電力、原子力安全・保安院、官邸の3カ所で発表したために微妙に食い違って混乱を招きました。そこで現場のモニターがある東京電力に統合対策本部を設置し、そこから一元的に情報発信する体制にしました。危機発生時には、現場に近い場所、かつ一元的な情報発信の方が無用な混乱やミスリード、誤報を防ぎます。

表現力:信頼される要素があるか

信頼・高い評価を得るためには「表現力」が重要です。その表現力を上げる要素は、「顕示性」「独自性」「真実性」「一貫性」「透明性」の5つであることは私たちの広報学会ではよく知られています。レピュテーションの研究者が1万件のデータから法則を導き発表されているからです(米ニューヨーク大学スターンビジネススクール名誉教授チャールズ・フォンブラン博士ら)。この5つの要素を言い換えると、「わかりやすいこと(顕示性)」「ありきたりの言葉ではないこと(独自性)」「本当の気持ちであること(真実性)」「ぶれがないこと(一貫性)」「結果だけでなくプロセスもみせること(透明性)」。

初回で初動3原則について解説し、「ポジションペーパー」の書き方を述べました。ポジションペーパーでは5つの項目を示しましたが、内容が十分でなくても、5つの要素が入っていることでダメージを最小限にする事例もあります。これについては別の機会に詳しく解説をしましょう。

(了)

- keyword

- 危機管理広報

危機発生時における広報の鉄則の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方