2016/09/28

誌面情報 vol57

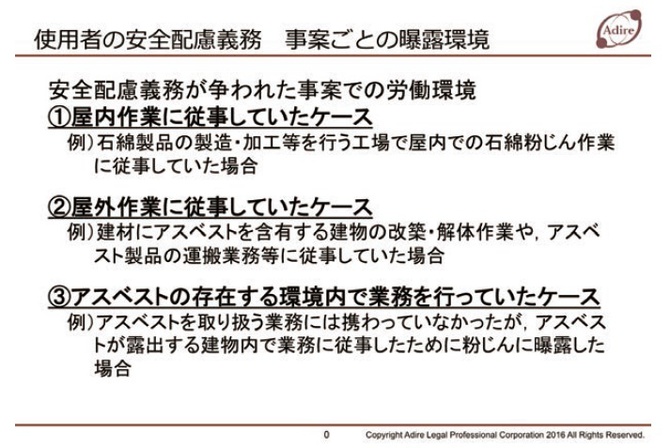

安全配慮義務違反が問われるのは3つのケースに分けられます。石綿製品の製造・加工等を行う工場の屋内で作業させていたケースと屋外で作業していたケース、そしてアスベストの存在する環境内で業務を行っていたケース。これは直接アスベストに関する業務はしてないが、その近くで作業したことで被害を受けたものです。

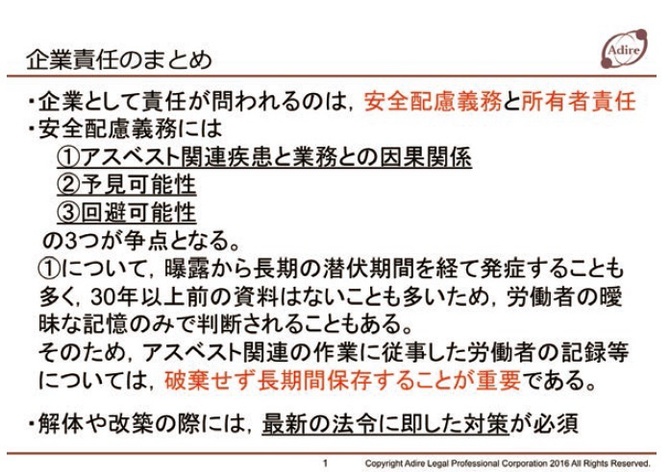

そして実際に問われるポイントは3つあります。このうち1つでも責任がないと示せれば責任が問われることはありません。1つはアスベスト関連疾患の発症と業務との因果関係の有無。簡単に言えば、やらせていた業務が原因となって中皮腫などの疾患が発症したと判断できるか。つまり、アスベストに曝露する可能性がある業務であったかどうか。

2つ目の要素は結果の予見可能性です。これは企業としてその危険がわかっていたのか、結果を予見できたのかということです。この点に関しては特に医学的な知識が重要になり、その当時の一般的な知識がどの程度あったのかが問われます。3つ目の要素が結果の回避可能性。これは例えばアスベストは非常に危険な物質であるというのはみんなわかっているがそれを防ぐ技術や手立てがあったのかどうか、実際に結果を回避することができたかどうか、ということです。

これらの対策としては、1つ目に対しては、従業員の勤務内容の記録をしっかりと取って保存しておくこと。2つ目に対しては、アスベストに関する医学的な情報は常に最新なものにして下さいということ。3つ目に対しては、防御装置など技術的な側面も常に最新なものにキャッチアップしてくださいということです。

所有者の責任

最近は建物所有者の責任も問われるようになっています。所有している建物にアスベストが劣化して飛散しやすい吹き付けアスベストが使われ、借りた側が中皮腫を発症すると訴えられます。最高裁が差し戻した平成26年2月27日の高裁判決では、所有建物を貸していた鉄道会社の責任を認めました。この訴訟のポイントは、会社が従業員から訴えられているわけではなく、物件を貸していた人から訴えられているところです。対策として重要なことは、まず企業がどのような物件を所有しているのかというのをしっかり把握して、各物件でこういった吹き付けアスベストなどが危険な状態にあるものがないか、もしあるのだとしたら飛散を防止するような措置をちゃんと取っているかどうか。そして賃借人にしっかりと説明しているかを再度チェックしないと企業が建物の所有者として責任を負いますので十分注意してください。

改正石綿障害予防規則

最後に平成26年に改正された石綿障害予防規則について簡単に説明します。厚生労働省のホームページにわかりやすく書かれています。例えば、吹き付けられたアスベストの除去の際に排気口からの石綿漏洩有無の点検が必要になり、作業場所の前室として体を洗う部屋と更衣室を併設しなければならない。負圧状態の点検が必要になるなど新たな改正ポイントをしっかり確認してください。もしこの確認を怠ると、安全慮義務違反で数千万円単位の損害賠償請求訴訟になりますので、どんな対策を講じればいいか検討してください。

(了)

誌面情報 vol57の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方