2016/10/11

誌面情報 vol57

危機管理の盲点となるメンタルヘルス

Q5.従業員がうつ病を発症する会社のどこに問題があるのでしょうか?

正確な統計はありませんが、これまでの経験から各企業の従業員数の1%くらいが毎年、メンタル不調で休んだり辞めたりしています。

おおまかなものですが従業員が500名の企業であれば、年間5名くらいまでは標準ラインと言えそうです。従業員へのストレスが大きな会社はもっと増えるでしょう。M&Aなどの組織変更、人事制度の改定、トップの交代などではメンタル不調者が増える傾向にあります。ただ、ハラスメントや過重労働といった、明らかなストレス要因は別として、あまり職場に原因を求めるのはどうかと思います。

その理由は、うつ病の決定的な原因は、本人にも医師にもわからないことが多いからです。職場以外のことが原因になることも少なくないでしょう。うつ病は誰でもり患する可能性のある病気ととらえ、ルールに従って淡々と処理できる体制にすることが重要です。

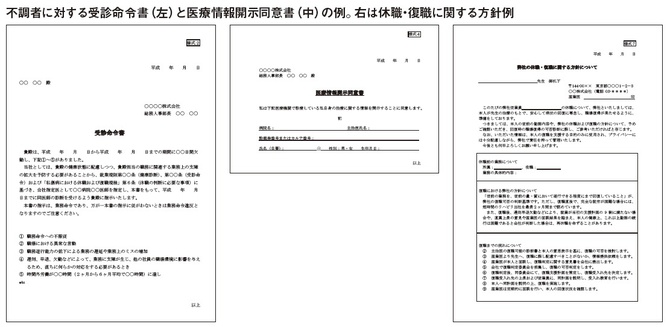

メンタル不調者の取り扱いルールをつくり、帳票や書類を整え、不調者にどう対処するか教育を実施し、ワークフローをつくる。これで無用の負担増やトラブルを避けることができます。就業規則や規程が曖昧だと休職や退職のステップで不調者やその家族の納得が得られず、人事部門が苦労します。企業が、どのルール

に従って、どのように不調者を処遇したか、という証跡をしっかり残せる体制づくりの支援が、私たちの仕事なのです。

Q6.不調者の職場復帰のポイントを教えてください。

治療は専門の医療機関に任せます。これは当たり前のように聞こえますが、医師でもカウンセラーでもないのに、何度も不調者との面談を繰り返している人事部門が散見されます。一刻も早く、専門家にリーチさせることが人事部門の役割りです。

復帰成功の鍵は、早期発見と早期治療(休養)にあります。とはいえ、先述した通り、ルール不足で診断書すら提出させられない会社が多いのが現状です。私から見れば、不調者を放置し、治療を遅らせて、訴訟や賠償のリスクを増大させているかのように見えます。取り返しがつかないことが起こる前に対策すべきです。

Q7.メンタル不調のサインには、どんなものがありますか?

「け・ち・な・の・み・や」と覚えてください。欠勤、遅刻、泣き言、能率低下、身だしなみの乱れ、辞めたい発言の頭文字を並べたものです。これはメンタルヘルス研究の第一人者である大原記念労働科学研究所・メンタルヘルスセンター長の鈴木安名医師が提唱したものです。

管理職が気付けるのは遅刻や欠勤と能率の低下。これまで3日で出してきた提案書を10日たっても作製できない。請求書で一桁違いの間違いが頻発する。それでも最もわかりやすいのが欠勤と遅刻です。

また、急に無口になる、怒りっぽくなるなどの態度の変化、また酒量が増える、食欲が落ちるなど、知っていれば気付けるサインは少なくありません。

Q8.労働安全衛生法の改正で昨年の12月からストレスチェックの導入が義務付けられました。

企業にはストレスチェックという負担の少なくない義務が課されましたが、あくまで予防・確認のツールでしかかなく、対策ではありません。どうしてもメンタル不調になる人は出てきます。

メンタル不調者が出る前に社内規程、ルールの策定をし、会社としてスムーズに取りはからえる体制をつくることが本当のメンタルヘルス対策になるのです。

(了)

誌面情報 vol57の他の記事

- 特集2 石綿を無害化固めて封じ込める

- 災害時に解体現場で露呈軽視される3建材

- 特集3 徹底解説 CBRN 身近にある危険

- 危機管理の盲点となるメンタルヘルス1億円以上の賠償請求も

- 熊本地震と被災地のリーガル・ニーズ

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方