2017/06/07

ニュープロダクツ

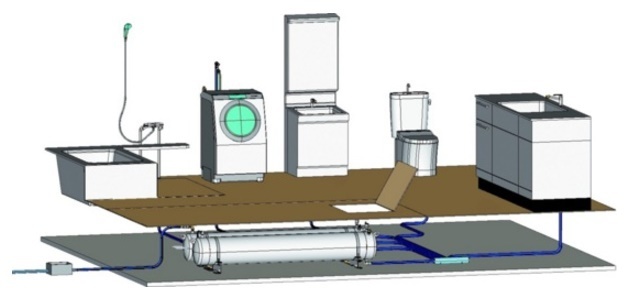

大丸鐵興株式会社(本社:茨城県猿島郡)は、水道管直結型の貯水機能付き非常時給水タンクシステム「みずがめ君」の販売に注力する。災害時に断水が起きた時でも、足踏み式ポンプや自転車の空気入れで加圧することで、タンク内の水を押し出して建物中の蛇口から給水することができる。

水道管に直結し、通常時はタンク内に水を流している。断水が起きた時は、まずタンクの空気抜き弁を閉じ外気と遮断する。次に加圧用バルブにポンプを装着し、加圧すると給水が始まる。女性の力でも建物の2~3階へ給水が可能だ。

一般的な貯水タンクと異なり、普段から水を通して使うことで滞留を起こさない仕組みなので、新鮮な水を常備できるほか水質メンテナンスの必要がない。タンクはステンレス製なので腐食の心配がなく、耐久性もある。

同社は「住宅だけでなく、介護施設などへの導入も進んでいる。断水時、はじめの3日間は一人あたり3L、3日を過ぎると衛生面や清潔さを考慮し一人18~21Lの生活用水が必要と言われている。タンク1本で163Lという大容量の水を確保できるので、災害時に役立つ」とする。

(了)

防災・危機管理関連の新製品ニュースリリースは以下のメールアドレスにお送りください。risk-t@shinkenpress.co.jp

リスク対策.com:横田 和子

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方