2013/07/25

誌面情報 vol38

送信メールの内容も工夫した。より迅速に送信できるように、各社員の携帯電話には、あらかじめ安否確認メールのテンプレートを保存ボックスに入れるよう推奨し、現在では多くの勤務者に浸透している。

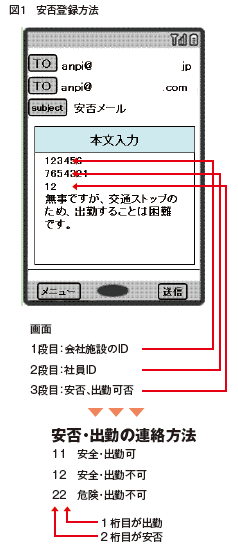

具体的な安否メール内容の連絡は、文字ではなく2ケタの数字を使用している。例えば、11と書かれていれば、十の位の1は「無事」を意味し、一の位の1は、「出勤可能」であることを表す。つまり11は「安全・勤務可能」を意味する(図1)。同様に組み合わせを考えると12「安全勤務不可」、22「危険・勤務不可」3つの選択で連絡することができる。

災害時にはバッテリー切れなどで自分の携帯やPCが利用できないことも想定される。NECでは安否の登録を特定の端末・特定アドレスに限定せず、IDとパスワードで管理できるようにしているため、こういったケースでも、別の携帯電話やPCから登録することが可能だ。グループでの仕事が多い部署では、リーダーが全員分の安否を登録することもできる。

システムは様々な安否検索要望に対応

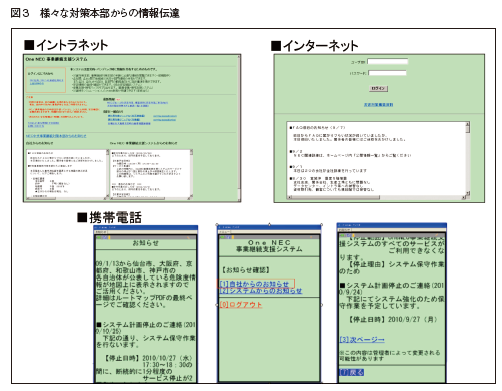

送信された情報は、自社のサーバに自動的に保存される。保存された安否情報は個人や所属部門、職場上司、プロジェクト、災害対策本部、事業継続対策本部など様々なカテゴリーで集計・閲覧することが可能だ。安否情報が発災当初から変更されているようなら、その履歴を確認することもできる。 「

「グループ内で様々な立場の方が本システムを利用するため、利用する方それぞれのニーズにあった閲覧、集計・加工ができるようにシステムを構築し、グループ内に提供しています。利用者は災害時に使う閲覧単位を事前にグルーピングするなど自己流にアレンジすることも可能です」と堀氏は話す。

ビル内や広い工場における社員と訪問客の安否確認にIDカードを利用

災害時に企業は、オフィス内や工場などの施設内にいる社員や訪問者の安全を確保する義務がある。しかし、エレベータが停止した高層ビルや巨大な工場などの施設内で、正確な社員数や訪問客数を把握することには、かなりの労力と時間を要する。

この対策として、NECでは、オフィスや工場など、社内での安否確認は、社内の入場管理用のカードリーダーを利用している。

「構内・ビル内に入場する際には、社員はIDカードを使い、お客様や業者の方は訪問者用IDカードをカードリーダーにかざします。これによりビル内・工場内にいる全員の安否が確認でき、場内で行方不明の人もおおよそどこにいるのかまで把握できます」(堀氏)

社員には震度5強の地震が発生した際には、その場所から最も近くのカードリーダーにIDカードをかざすように普段から指示を徹底している。これにより、NEC本社6000人以上の勤務者、訪問者の安否情報が5分~10分程度でサーバに収集することができるという。

最後に、今後の課題について堀氏は「訓練や日常の取り組みの中で安否確認は十分に浸透してきました。これからは『安否=常識』ではなくて、何のために安否確認をしているのかを従業員一人ひとりがきちんと理解するレベルまで意識を高めることが必要です。社員それぞれが自律的に、目的意識を持って安否確認をすることが事業継続の貢献につながります」と述べた。

誌面情報 vol38の他の記事

- 特集1 安否確認の手法大検証

- 知っておきたい安否確認のポイント

- 40万人に対応する安否確認 イオン

- 社員が自主的に連絡する NEC

- 震災後需要が伸びる衛星携帯電話

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方