2013/07/25

誌面情報 vol38

プッシュ型に頼らない安否確認

通常、安否確認と言えば、携帯電話メールの一斉送信による安否確認システムや連絡網による電話での確認など、会社側から社員への“プッシュ型”が一般的だ。だが、NECでは、発災時に通信が混雑することを見据え、会社側から安否の督促を行わず、各社員が、自主的・能動的に会社に安否の通知をする仕組みを採用している。

グループ12万人の安否確認

発災時に膨大な社員の安否データを社内で収集・管理することは容易ではない。さらに、安否確認システムの導入は、個人のプライベートの携帯電話番号やメールアドレスなども登録するとなると、個人情報保護法の問題も出てくる上、全社員を登録することは難しい。社員の入れ替わりやメールアドレスの変更による登録情報の更新にも手間がかかる。仮に導入できても、発災直後は、通信の輻そう(回線のパニック)によりメール送信が遅延する可能性が高い。実際に、東日本大震災では、一斉配信の安否確認システムを導入した多くの企業で、連絡メールが長時間にわたり遅延する事態が問題となった。

一方、NECでは、東日本大震災の前から、グループ会社を含め約12万人にのぼる全勤務者の安否を、会社からメールを一斉送信するプッシュ型ではなく、安否は被災者から一方通行で報告させるプル型で行うことを経営のポリシーとして決めている。会社からの連絡や指示はサーバ上で管理され、会社員が閲覧できる仕組みになっている。

一般的に、「非被災地」「被災地」からへの連絡はアクセスが集中するため、「被災地」「非被災地」からへの連絡に比べ、つながりにくく、メールが遅延しやすいとされる。同社の方法は、被災地にいる社員が会社からの連絡を待たず自主的に会社に連絡するため、遅延が生じにくい。もしメールが送れなければ、専用のサーバにアクセスして自分で登録することもできる。実際、東日本大震災では、発災から3時間以内に、ほとんどの社員の安否確認が取れている。

NECグループの安否確認の方法について、グループ全体の防災・事業継続を担当するNEC総務部の堀格氏は、「安否確認の考え方はいたってシンプル。普段、電車が遅れた時などに、上司に電話やメールで連絡をするのと同じです。災害発生時には、その連絡先を上司より確実に伝言できるサーバに変更しただけです」と話す。

連絡手段の複数化、連絡内容の簡素化

とは言え、社員の自主性に任せきりではない。会社側は、安否連絡手段の多重化や確認事項の簡素化、定期的な訓練など、発災時に、確実に社員が連絡できるように、安否確認の仕組みづくりに力を入れている。

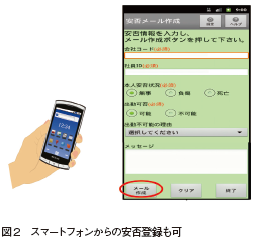

例えば、メール送信の基準も工夫の1つ。基本は「震度5強以上」だが、それ以下の地震、もしくは事故でも、危険を感じた時はいつでも連絡するように定めている。外出時に災害や事故が発生した場合、正確な震度や状況を会社が把握するのは難しいためだ。 安否情報の登録方法は、従来からある携帯メールやPCメールの送信、WEB入力に加え、2012年度からはスマートフォンの利用者が登録できるアプリを開発。ボタン1つで安否情報を専用のウェブサイトに登録できるようにした。

誌面情報 vol38の他の記事

- 特集1 安否確認の手法大検証

- 知っておきたい安否確認のポイント

- 40万人に対応する安否確認 イオン

- 社員が自主的に連絡する NEC

- 震災後需要が伸びる衛星携帯電話

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方