2013/09/25

誌面情報 vol39

宮城県山元町復興のまちづくり

東日本大震災を契機に、被災した状況から元の状況(ゼロ)に復旧するのにとどまらず、“プラス”に発展させることを目指して復興のまちづくりに取り組む自治体がある。宮城県の山元町がそれだ。同町が被災前から抱えている最大の課題は人口減少。東日本大震災では町の約40%が津波にのみ込まれ、600人以上が犠牲となり、2000棟以上の家屋が全壊した。しかし、一見負としか思えない被災を好機ととらえ、住民の集団移転と中心市街地の形成などにより、災害に強く活力のある町に再生させようと取り組んでいる。

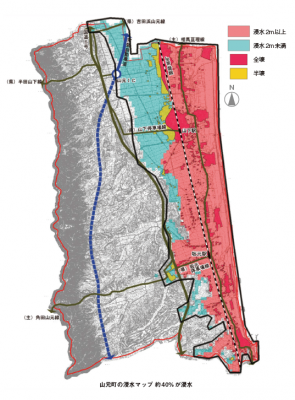

山元町のあらまし、津波被害状況

亘理郡山元町は、福島県境の宮城県南部、高速道「仙台東部道路」を使って仙台から車で約45分のところにある。町は南北11㎞、東西5㎞で面積は65㎢。沿岸部は低平地で西側が海抜300mの阿武隈山地。震災前の人口は1万6695人(2011年2月末現在)で、仙台市に勤務する人も多く、イチゴやりんご、ホッキ貝の特産地。

東日本大震災時、山元町では震度6強の揺れを観測。高さ12mの津波が襲来(過去最高は1981年宮城県沖地震時の2.5m)、これにより634人が犠牲となった。住宅被害は全壊2217棟、大規模半壊534棟、半壊551棟、一部損壊が1138棟。JR常磐線は町内の2駅をはじめ壊滅、69%の水田と畑地も45%が冠水した。ブランド品の仙台イチゴも塩害で栽培不能となり、磯浜漁港も壊滅、山元ホッキの水揚げも途絶した。役場庁舎は浸水を免れたが、耐震強度不足で使えなくなり、その後、建物を解体、現在はプレハブの仮庁舎の状態。1030戸の仮設住宅には今も2000人近く(今年7月末現在)が避難生活を余儀なくされている。

活力ある町づくり コンセプトに

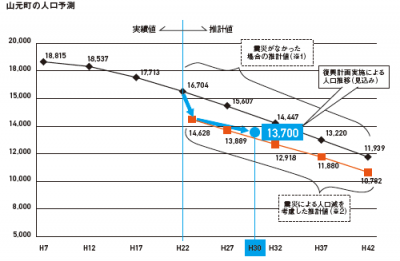

山元町では、「人口減少」「少子高齢化」「にぎわいの創出」震災とが、前の町の主要な課題だった。1995年のピーク時に1万8815人だったのが、震災前の2011年には1万6695人まで減少。その後、震災による約630人の犠牲者と震災を契機にした人口転出が止まらず、現在は1万3777人(今年8月末現在)と、県内では女川町に続き人口減少率が高く、震災前より事態は深刻になっている。

町は、2011年12月に「山元町震災復興計画」をまとめている。

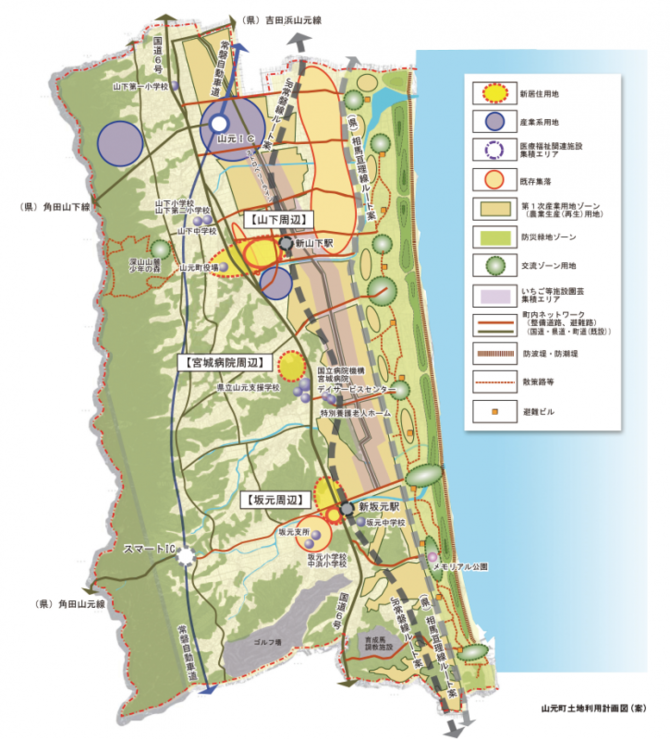

津波対策の基本的な考えは、防潮堤や高盛土道路等の多重防御施設の整備と高台への集団移転、これに避難が加わる。 多重防御は、防潮堤と高盛土構造の県道道により減災に努める。併せて防潮堤と高盛土道路の間に防災緑地帯(松などを植栽)を設けるほか、必要箇所に避難施設も整備する。

町が新たに目指す活力のあるまちづくりのグランドデザインは、コンパクトなまちづくり。JR常磐線を山側に約1㎞移設して2つの新駅を設け、町中央部の国立宮城病院近くの医療・福祉ゾーンとともに、3つの中心市街地を形成する。津波被害が甚大だった沿岸部の町民等の集団移転を促し、若者や高齢者にも住みやすい快適性や利便性を向上させ、町内への定住化を図る作戦。コンパクトシティによるまちづくりは、利便性向上による町のにぎわいの創出とともに、公共インフラのコスト縮減効果を見越したもの。

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方