2020/06/23

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

セキュリティー対策には懸念

ところで、リモートワークの普及においてはセキュリティー面のリスクについても検討と対策が必要である。本調査においては、リモートワーク環境の従業員が増えることによってITおよびサイバーセキュリティー担当者が懸念する脅威の上位3つは、マルウェア(72%)、フィッシング(67%)、正当な権限を持たない者によるアクセス(59%)となっており、現在実施されている対策としては、ウイルス・マルウェア対策ソフト(77%)、ファイアウォール(77%)、VPN(66%)、多要素認証(66%)が挙げられている。しかしながら、リモートワークの増加に伴うセキュリティー面のリスクの変化に対して、完全に対応できているという回答は30%にとどまっている。

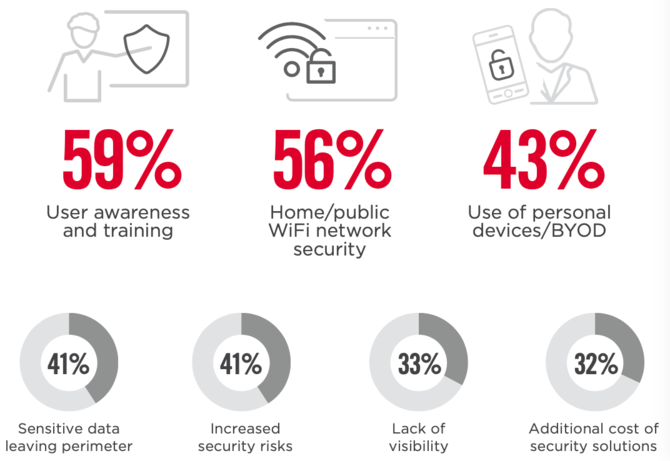

図2は、リモートワークの増加に伴って、セキュリティー面で最も困難なことについて尋ねた結果である。ユーザーの認識向上とトレーニング、自宅および公共の場における Wi-Fi接続のセキュリティー、私物のデバイスの使用(BYOD)の3つが上位となっている。

なお、図2に類似した設問として、セキュリティーを保ちつつリモートワークの規模を拡大する上で障害となるものは何かという設問では、リモートワークに必要なハードウェアの用意、ネットワークの容量の確保に次いで、ライセンス数の確保という課題が挙げられている。ここでライセンスの内容について具体的な記述はないが、恐らくウイルス・マルウェア対策ソフトのインストール台数や、VPN接続のアカウント数、多要素認証のユーザー数に関するライセンスであろう。

今後パンデミックの第2波、第3波が懸念される状況であり、また仮に第2波が来なかったとしても生産性向上などのメリットが期待されることから、リモートワーク体制を維持または拡大する組織が少なくないと思われる(注6)。このような状況において、本報告書に示されているようなセキュリティー面の課題をどのように克服していくかが大変重要であり、サイバーセキュリティー関連企業にとっては大きなビジネスチャンスにもなっていると思われる。

読者の皆さまの組織におかれてもさまざまな対策を実施されていると思われるが、このような海外での実践状況や課題を見ながら、自組織の対策に欠けていることや、不十分な部分などをチェックしてみてはいかがだろうか。

■ 報告書本文の入手先(PDF 18ページ/約1.5MB)

https://pages.bitglass.com/CD-FY20Q2-RemoteWorkforceReport_LP.html

注1)リモートワーク、テレワーク、遠隔勤務など様々な呼び方があるが、本報告書のタイトルに「remote workforce」という言葉が使われていることから、本稿では「リモートワーク」で統一する。なお後述する内閣府の資料では「テレワーク」が用いられている。

注2)内閣府が発表した下記資料によると、何らかの形でテレワークを実施した人の割合は34.6%となっている。

内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」(2020年6月21日)15ページ

https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/shiryo2.pdf(2020年6月22日アクセス)

注3)原文では「Professional Services」と記載されており、一般的に弁護士や会計士、コンサルタントなどが含まれる。

注4)もちろん政府機関が全国の1万人以上を対象に行った調査と、一企業が400人程度を対象に行った調査とを単純比較することには無理があるかもしれないが、それにしても大差があるように思われたため、このように記述させていただいた。

注5)前述の内閣府による調査結果(17ページ)によると、生産性が「大幅に減少」したという回答が10.7%、「減少」が15.3%、「やや減少」が21.7% であり、これらの合計が47.7%となる。一方で「大幅に増加」「増加」「やや増加」については数値が書かれていないが、グラフ上ではこれら三つを合わせて10%程度に見える。

注6)これまで本連載で紹介させていただいた、BCIによる複数の調査でも、パンデミック対策で導入されたリモートワークなどの就業形態を今後も維持することを検討してい組織が、米国に限らず一定程度あることが分かっている。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方