2020/06/25

講演録

5月倒産が低水準の理由

現在(講演時)、5月の倒産件数の取りまとめを行なっているが、記録的な低水準になるだろう。決して景気が良くなっているわけではない。その要因としては主に3つある。1つ目は、国や地方自治体、金融機関による資金繰り支援策の効果。2つ目は、全体の倒産の約9割を占める「法的倒産」を扱う裁判所が、新型コロナの影響で一部業務を縮小し事務手続きが遅滞している。3つ目は、手形不渡りの猶予措置。こうした要因で倒産が表面的に減少した。決して景気が良くなったわけではない。実際には倒産状態の会社がたくさんあるのではないかと思う人も多いだろうが、その通りだと思う。

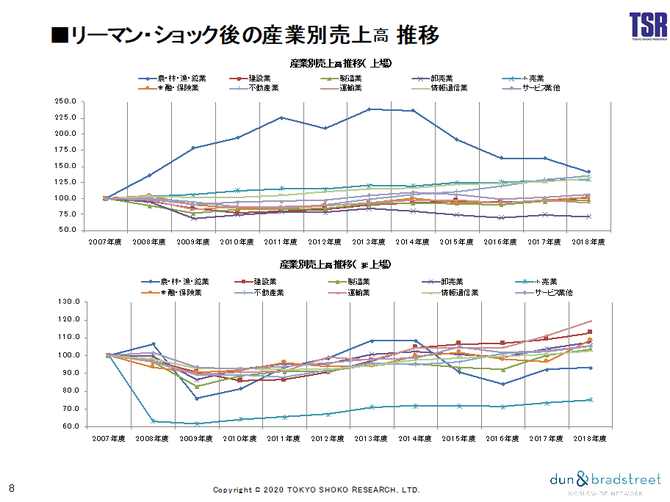

下記データは、全企業(上場・非上場)の業績推移を調べたものだ。全企業の売上高がリーマン・ショック前の水準まで回復したのが2018 年度。10年以上を経てやっと「売上」が回復した。それほど時間がかかった。それに対して、「利益」は2013年度にはリーマン・ショック前の状態に回復していた。この頃、大手企業では事業の縮小・再編、それに伴う人員や有利子負債の削減などに取り組む。「リストラ(リストラクチャリング)」とは、文字どおり事業の再構築のことで、事業全般の見直しをいうが、国内では収益立て直しのための合理化策を「リストラ」と呼ぶケースも少なくなかった。企業はスリム化を進め、利益率の向上につなげ、非上場企業も若干遅れながらも、概ね同じ動きとなった。

産業別の売上高推移では、今でも卸売業(上場)のようにリーマン・ショック前の水準に戻っていない産業がある。非上場企業では、小売業、運輸業、そして金融業等がリーマン・ショック前の水準まで回復していない。

この間の2011年3月に東日本大震災が発生したが、関連倒産が9年3カ月を経てやっとゼロになった。震災では製造業への影響が大きく、サプライチェーンの寸断という危機が日本企業を襲った。

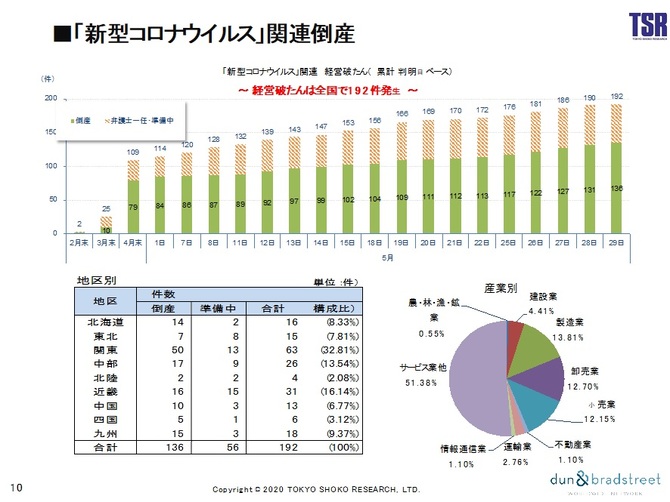

現在、新型コロナウイルスの感染拡大が新たな危機となっている。関連倒産は、2月は1件、3月は12件、4月は71件と急増している。要因としては、経営体力が疲弊しているなか、新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけたと言えるのではないか。特に影響を受けている産業は、サービス業、小売業、宿泊業、飲食業、医療・福祉、娯楽等と、消費者に近いところから倒産が増えている。リーマン・ショック時は金融や大企業を中心に徐々に倒産が中小零細企業まで広がったのが特徴。今回の新型コロナウイルスでは、俗にいう川下産業から影響が広がり、裾野が広い。新型コロナウイルスの収束の時期も分からず、悩ましい問題だ。

2019年の厳しさに追い打ちをかけたコロナ禍

2019年を振り返ると、企業を取り巻く外的リスクとして米中貿易摩擦、日韓対立、台風や大雨の自然災害、暖冬、消費税率の引き上げ等があげられる。今後さらに影響が出てくる問題として人手不足。求人難や後継者問題を多くの日本企業は抱えている。そして新型コロナの影響が追い打ちをかけている。BCPの観点から、こうした予測不能なリスクに備えることが今まで以上に必要と実感した人は多いだろう。

リーマン・ショックでは、金融業界とその貸出先となる不動産業界を中心に影響が出た。その後、世界同時不況に陥り、金融システムの機能不全が問題となった。東日本大震災の場合は、日本限定ながら被災地を含めてその影響が全国に波及した。また、この時に課題と言われたのがサプライチェーンの寸断だった。リーマン・ショック、東日本大震災を経験した段階で、本来はBCPの策定・見直しが進められるべきだったが、中小企業の多くはBCPを策定する間もなく今日に至っている。大手企業も、これまでの過度な中国依存を改め安定的な供給体制の整備の必要性などを、新型コロナを通して改めて感じ取ったはずだ。

当社では、百年以上の老舗企業の動向も調査している。百年企業の共通点では、事業承継への強い「信念」や、長年にわたり確立してきた「信用」「時代に合わせた業態変更や柔軟な経営方針」があげられる。今、新型コロナウイルス影響拡大で苦境に陥っている企業が多いと思うが、ここで諦めずに新たな展開をたどれるかどうかが問われている。

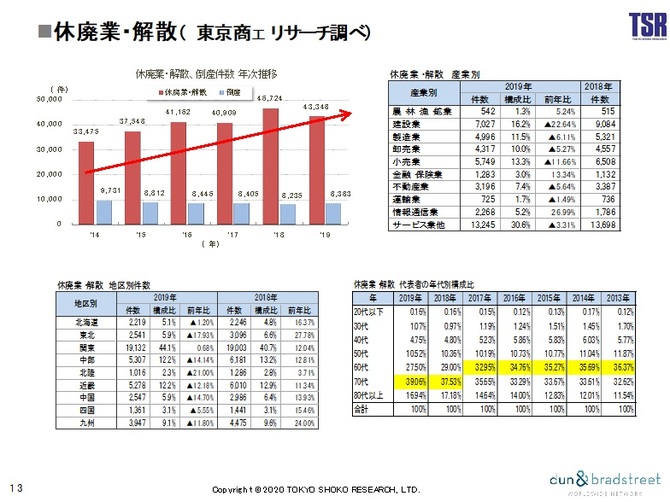

休廃業・解散は倒産の5倍

最後に、今後は事業継続を断念する企業が増加するだろう。休廃業・解散会社の件数は倒産件数の実に5倍。今後も減ることなく右肩上がりが続くのではないか。中小企業金融円滑化法の終了時も、出口戦略の一環として国が自主廃業を促したという経緯がある。今回も同じように、新型コロナウイルスの影響によって経営が立ち行かなくなった企業、倒産しないまでも先行きを悲観して廃業を選択する企業が増えてくるのではないかと懸念している。日本の企業においては、リーマン・ショックや東日本大震災等、幾多の苦難を克服してきた経験がある。新型コロナウイルスの影響に対しても、これを糧にして早期に立ち直る企業が多くなることを切に希望する。

講演録の他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方