2014/01/25

誌面情報 vol41

子どもの目線で日常的に対話

株式会社シーエーシー シニアコンサルタント

川村丹美

災害時に家族の安否がわからないことがいかに不安を呼び起こすか、東日本大震災が発生したときに痛感した方は少なくないはずだ。家族全員が一緒にいるときに大規模災害が発生するとは限らない。平日の時間の大半は職場や学校などで過ごしていると想定すると、自分が家族と一緒にいない可能性のほうがはるかに高い。「そのときに」どうやって家族の安全を確認するのか、その方法がない場合は実際に自分の目で確かめるまで安心できないというのは、当然の心理だ。

家族と話し合い、決めておくこと

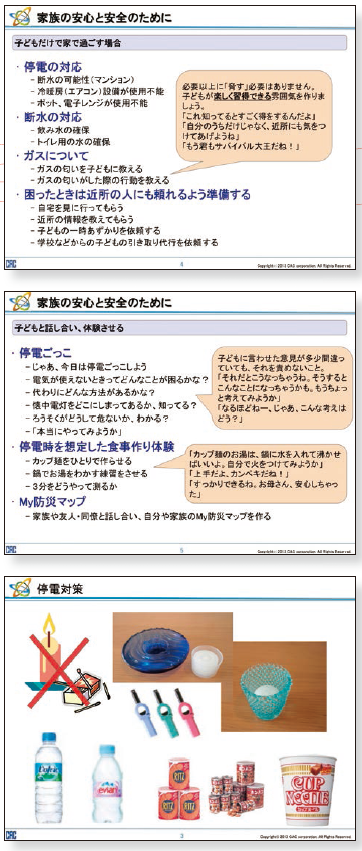

災害が発生した際に取るべき行動については、日ごろから家族間で十分に話し合い認識を合わせておく必要がある。子どもに対して話す場合は、必要以上に脅かすと子どもだけで対処することが恐怖心につながるため、具体的な場面を想定しながら「もしもこうだったら、こうしなさい」「なぜかというとね」というように理由も添え、事象のみについて冷静に教えるようにするとよい。

きちんと理解できれば、小学校の低学年程度の年齢であっても子どもだけで的確に対応できる。また、家族の一員として子どもを信頼する態度を示すと本人が自覚を持って対応するようになるため、子どもに任せる気持ちを親が持つことが必要である。話し合う際には子どもの意見も尊重し、子どもが自分の力で対応する意欲を育てることを意識する。家族全員で一緒に考え、それぞれの家族なりの対応方法を決めることが大切なのである。

いずれの対応も事前に実際に一緒に体験し、いざというときに家族が迷わず行動できるように馴れさせておくことが重要である。体験する際には小学生などに対しては「ごっこ遊び」なども取り入れるとよい。また、一度だけではなく、日常的に話題にするなど、日ごろから何度か繰り返して教えることが効果的だ。

日常的に家族で確認しておいた方がいいポイントを以下にまとめた。

①災害発生時に必要な心構えと行動

下記のように様々な状況を想定して具体的な対処方法や行動様式について認識を合わせておく。

・落下物を避け、などで頭を保護しながら安全な場所に移動する

・揺れが収まるまで窓の近くや倒れそうな家具の近くには行かない

・自宅に子どもだけでいる場合にガスの匂いがしたら(子どもにはあらかじめガスの匂いをかがせて教えておく)大、声で近隣の大人に知らせる

・室内の食器などが割れたらスリッパを履く

・テレビやラジオをつけて災害情報を確認し、津波の発生などが報道されたら高い場所に逃げる

・窓をあけて、地域の防災無線を聞く

・携帯電話などを持っている場合は手元に置いておく

②家族との連絡手段

地震発生後、数分しか電話で連絡するチャンスはない。電話またはメールなどでできるだけ早く家族間の安否を連絡しあう。電話が通じない場合は複数ある手段を順番に試す。

・携帯電話や自宅電話

・会社の固定電話

・携帯電話からのショートメール

・携帯電話からのEメール

・LINEやSNS

・会社PCから家族の携帯や自宅PCへのメール送信

・フリーメールからのメール送信(PC/携帯経由でWebにアクセスする)

・周辺の公衆電話(停電時も公衆電話本体が内蔵するバッテリーが続く限り通話できる)

・コンビニが災害時に用意する災害時優先電話

③安否確認の方法

家族間で前項の手段で連絡が取れなかった場合に備えて、下記のような安否確認手段を共有する。これらのツールは定期的(毎月1日など)に訓練ができるよう開放しているものもあるので、事前に実際に家族間で試しておく。連絡が取れない場合はどうするのかも決めておく。

・会社が準備する従業員の安否確認ツールに付属する家族との安否確認機能

・NTTが提供する災害時伝言サービス(171)→暗証番号は自宅の電話番号を使うため、子どもに自宅の番号を覚えさせておく

・携帯キャリア(プロバイダ)が提供する安否確認ツール

・Googleなどが提供する安否確認ツール

④避難場所や手順の共有

どのような場合に避難場所に移動するのか、その際の家族間の連絡はどのように行なうのかを決めておく。家族がバラバラになってしまった場合を想定し、避難予定場所は複数決めておき、一次避難所など最初に向かう場所や優先順位を申し合わせておく。避難所となる公園や公共施設は通称で呼ばれることも多く、家族間で同じ場所を指しているつもりで、それぞれ違う場所を想起していることも多いため、決めた場所には必ず実際に一緒に足を運んでお互いに認識を合わせておく。

また、そこで会えなかった場合は、どうやってメッセージを残し、次はいつどこで会うのかなどを決めておく。

誌面情報 vol41の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方