2014/03/25

誌面情報 vol42

Q.BCP連携の分類によって、考慮すべき点は異なりますか?

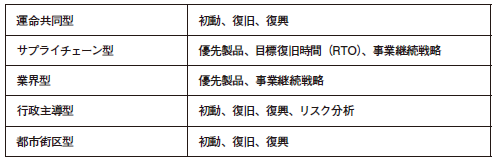

すべてのタイプの連携に共通して言えることは、リスクと被害想定をなるべく共有する必要があるということです。これがグループを結びつける「要」になります。つまり、同じ危機意識を持って、なぜ連携すべきかを互いに確認するということ。ただし、ご指摘の通り、連携するときには先ほど挙げた分類によって、共有する点が変わってくるので注意が必要です。

運命共同型では、企業同士が近接しているので避難場所も同じ、または近隣になります。ですから初動体制の連携は特に重要になります。さらに、お互いの企業を支えている社会インフラが被災するわけですから復旧・復興にも連携が求められます。

一方、サプライチェーン型は工場などが被害を受けても、連携する企業との距離が離れて共倒れの恐れがないため、初動と復旧・復興は一致させる必要はありません。ただし、優先して供給すべき製品を共有し、目標復旧時間を合わせて取り組まなければなりません。事業継続戦略も代替にするのか、早期復旧にするのか共通認識が必要になります。

業界型も、被害を受けた企業と支援する側の企業の距離が離れているため、初動と復旧・復興は一致させる必要はありません。助け合いで商品や設備を融通させるために優先業務や、事業継続戦略をすり合わせします。

行政主導型は各組織でBCPの内容が異なりますが、初動と復旧・復興、リスク分析は共有する必要があるでしょう。医療などの分野については、中核事業についても共有して事業継続戦略を合わせ、BCPを構築しないと被害が拡大して十分な対応がとれなくなります。

都市街区型は何よりも避難所への誘導など安全性の確保に努めるため、初動は必ず合わせます。避難や備蓄品の提供などの初動を支える地域をBCPでつなげる必要があります。

Q. 連携をする上での問題点、難しい点はどのようなことでしょう?

私どもが支援をして感じていることは、どこがリーダーシップをとるのかを決めるのに非常に時間がかかるということです。サプライチェーン型や行政型は有力企業や自治体が先頭に立つので比較的に進みやすいですが、それでも、参加組織が多いので意見調整や日程調整にも困難が伴います。連携する企業ごとに体力がそれぞれ異なるので、簡単には合意できません。課題を突破する強力なリーダーシップをとる組織があると、より円滑に進みます。また、災害時に発生する新たな役割を、参加した企業や組織に「強制」することにもなるので、どれほどの権限を与えるべきなのかも難しい問題です。

Q. こうした連携によってもたらされるメリットは何でしょう?

1点目は経済産業省のモデル事業の目指すゴールでもありますが、そのグループ全体の競争力が強化される点にあります。社だけで取り組むより、1当然、グループ単位で連携しながら取り組んだほうが信頼性も確実性も高まることは言うまでもありません。

2点目は、連携をすることによって、それまで得られなかった気づきが生まれるということです。自社で見落としていたようなリスクを、他社からの指摘によって発見したり、実際に連携の訓練をすることで、計画上うまくいくはずのものがうまく機能せず、その原因を特定できることなどが期待できます。

3点目は、連携の枠組みを強化していくことで、お互いがPDCAサイクルを回し続けられる環境が醸成されるということです。1社で取り組んでいてもBCPを維持・改善していくことは大変ですが、たとえば内部監査など連携して取り組んでいくことで継続性が増すと思うのです。

最後は、平時から顔が見える体制を構築することで、お互いが信頼できる関係になるということ。災害時にはパートナーが信頼できなければ、不安や苛立ちが生まれます。お互いが何をしているかが分かれば相手を信じて任せることができる。災害時に限らず、平時でも互いを信じることで、新たな連携も生まれてくるでしょう。商品の共同開発、共同受注、ワークシェアリングなど、可能性はどこまでも広げられます。

誌面情報 vol42の他の記事

- 特集1 個々のBCPでは「限界」がある

- 3.11を契機に連携を強化 小さなBCPを共有

- 全経営資源を被災地に

- 事業競争力が高まる5つのタイプのBCP連携

- 特別寄稿 連携力を評価する訓練手法

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方