2014/05/25

誌面情報 vol43

活動目的に応じて情報共有の範囲を決める

災害時における情報共有システムを導入する自治体、企業が増えている。しかし、災害時にどのような情報を、どの範囲で共有するかを明確にしていなければ、システムを有効に活用することはできない。災害時の情報共有のあり方について、京都大学防災研究所の林春男教授に聞いた。

Q まず、災害時になぜ情報共有が必要なのでしょうか?

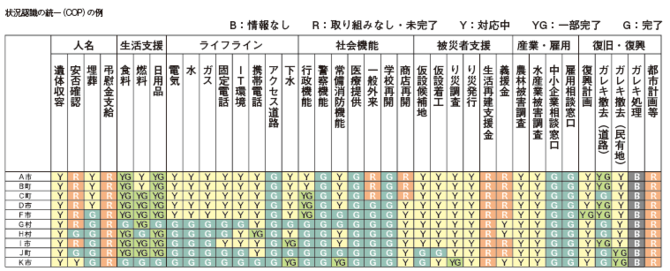

危機が発生すれば、それまでとは別の新しい現実が生まれます。しかし、それがどのような姿をしているかは、発災当初においては誰にも認識されていませんし、その姿が災害対応にあたる関係者の間で統一認識されていなければ、適切な対応がとれません。関係者が連携しながら適切な対応活動をしていくためには状況認識を統一させる必要があります。それをコモン・オペレーショナル・ピクチャー(COP:Common Operational Picture=状況認識統一)※1と呼びます。

| ※1コモン・オペレーショナル・ピクチャー(COP:Common Operational Picture) 災害対応にあたる関係者が、災害状況や対応状況について認識を統一するためのもの |

Q 被災状況を地図の上に示したようなイメージですか?

ピクチャーという言葉で地図だけをイメージされる方が多いようですが、必ずしも地図というわけではありません。オペレーショナルとついているように作戦(災害対応活動)を実行するために必要な情報です。

作戦を実行するためには、被災状況とともに、自分たちがどんな資源を持っているのか、それがどのように配置され、どう対応しているのかという情報も共有しておく必要があります。例えば、A地点で人が足りていない、B地点では人が余っているというような状況が明らかになれば、B地点からA地点に応援をまわすことが可能になります。つまり、被災状況と自分たちの資源、対応状況が明らかになって、はじめて本部から指示が出せるようになるのです。これを災害時の限られた時間の中で行うためには、事前の計画をしっかり共有しておくとともに、新しい現実が生まれても変化しないもの、つまり「静的情報」をしっかり事前に整理しておくことが重要です。特に、避難所や大勢の人が集まるような場所など重要な施設、二次災害が起きそうな場所、あるいは災害支援物資や機材の備蓄場所や量などをあらかじめ洗い出しておき、そこがどう災害により変化したかの動的情報が入手できれば、手持ちの資源を迅速に展開できるようになります。

Q 地図上でのCOPはどのようなイメージになるのでしょうか?

地図の良さは、書かれていない情報でも、相互関連から一定の可視化が可能になるということです。例えば、被害がなかった地域を緑、被害があった地域を黄色、深刻な被害に陥っている地域を赤、情報がない地域を黒とすると、災害直後の時点から、深刻な被害がありそうな地域を地図上で特定することが可能になります。仮に30分以内に被害の有無について報告を求めるようにしておけば、被害が無い地域は直ぐに返答してくるでしょうから、地図上にはまず緑の地域が示されます。被害がある地域もその深刻さまで把握できなくても返答をしてくるでしょうから黄色の地域が示されます。何も情報が来ない地域は、それだけ大変な状況に陥っている可能性があり、こうした地域は黒色になります。3時間後、6時間後と時間が経過していく中で地図上の色が変化していき、甚大な地域が特定されていきます。一方、災害対応の状況により被害状況が改善されていけば、その状況も一目で把握できるようになります。

Q 被災状況を掘り下げていけば、電柱が倒れている、人がケガをしている、川が氾濫しているなど、数えきれないほどの量になります。対応状況についても、災害が大きければ大きいほど、すべてを共有することは困難になります。どの程度の情報を、どの程度の範囲で共有すればいいのでしょうか。

災害対応の標準化された対応方法を定めたインシデント・コマンド・システム(ICS:Incident Command System)※2の中に、マネジメント・バイ・オブジェクティブ(Management by Objective=目的による管理)※3という考え方があります。災害対応においては、組織や個人の行動は「目的」によって管理されていなくてはいけないということが示されているわけですが、情報についても同じです。災害対応にあたる一人ひとりが計画に基づいた活動目的を持っているわけですから、その目的の達成に必要な情報を、目的を達成する関係者間で共有できるようにしておけばよいのです。

例えば、医療関係の人は命に関する情報だけを集めて共有すればいいし、道路関係者なら道路の情報を集めて共有すればいい。しかし、直接関係ないような情報でも、自分たちの目的を達成するために必要な情報は共有しなくてはいけません。「医療関係者が患者を助けに行くのに液状化などにより道路が使えない」という状況も起き得ますから、こうした情報は共有できるようにしておいた方が良いでしょう。その都度、自分たちの目的達成のためにどのような情報が必要なのか、共有すべきなのかを整理しておく必要があります。

市民に対して共有すべきかどうかも、基本的にはこの考え方に照らし合わせ、目的を達成する上で市民も共有すべき情報なら公開すればよいでしょうし、逆に混乱を招き、対応の妨げになるようならクローズドの環境で関係者間だけで情報を共有すべきです。

もう1つ、ICSにはスパン・オブ・コントロール(Span of Control=管理限界)※4という概念がありますが、これは危機発生時に1人の人間が管理できる人数は7人が最大で、理想的には5人程度という考え方です。これは人間には一度に記憶できる量に上限があることに根差したものです。情報についても同じで、1人の人間が誤りなく認識できる情報はせいぜい7つ程度ということです。他の様々な情報をすべて共有していこうとしても、結局は消化不良を起こしてしまいます。最近の情報共有システムでも、何でも情報が入力できるようなものが多くなっているように思われますが、目的を明確にしていないまま、このようなシステムを使うと、混乱が起きることにもなりかねません。

|

※2インシデント・コマンド・システム(ICS:Incident Command System) ※3マネジメント・バイ・オブジェクティブ(Management by Objective) ※4スパン・オブ・コントロール(Span of Control) |

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方