2014/05/25

誌面情報 vol43

Q 災害発生直後は人の命を救うことが大きな目的になりますが、時間が経過してくれば、人命救助以外にも産業の被害や瓦れきなど環境への影響など、さまざまな課題が生じてきます。共有する情報もその都度変わってくるのでしょうか?

当然違ってきます。その時々において、活動目的を達成するために必要な情報を洗い出す作業が必要になるわけですが、逆の言い方をすれば、いかにノイズを消していくかということも考えておかねばなりません。

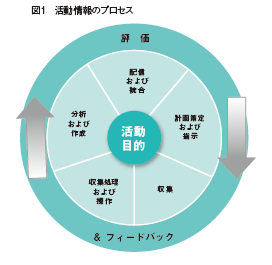

危機対応の国際規格であるISO22320の中に、活動情報(Operational Information)※5という項目がありますが、この活動情報というのは、ノイズも含めた災害時のさまざまな情報(information)の中から、作戦実行に必要な情報(intelligence)を導き出す手順を示しています。具体的な要求事項として「計画策定および指示」「情報収集」「処理および操作」「分析および作成」「配信および統合」「評価およびフィードバック」の6つのプロセスを必要としていて、このサイクルの真ん中に位置するのが活動目的です(図1)。つまり指揮調整者らが活動の目的を明確にしてそれを達成するための計画を策定し、目的達成のために必要な情報についてスタッフに指示を出す。それに基づきスタッフが情報を収集し、集まった情報を誰もが分かるような形に処理し、それを関係者間で分析して、指揮調整者に配信し、活動に役立つか評価・改善することをPDCAサイクルとして繰り返し実施していく必要性を説いています。指揮調整者は全体の状況を把握しながら対応の指示を出していくわけですから、不確かな情報が多すぎれば意思決定が遅れたり、誤った指示を出すことになってしまうため、こうした情報のクリーニングを必要としているのです。

留意すべきは災害対応においては、対策本部長などの意思決定者は、情報処理部隊に対して何を目的とした情報処理が必要なのか、要求が明確になされる必要があります。それを受けて、実際に情報を収集することになる対策本部スタッフなどに対して、何の情報が必要か明確な指示を出さなければ情報はうまく収集できないということです。

日本の災害対応では、トップがさまざまな質問に答えられるようにとスタッフに想定問答集を作るようなことを指示することがありますが、「どんな質問に対しても答えられるようにしろ」という指示を受けたら、スタッフはすべての情報を集めなくてはいけなくなります。災害対応で時間が限られている中、それは不可能でしょうし、その時点で最も対応すべき活動目的に沿った情報を集めることに集中しなくてはいけないはずです。時間経過とともに目的に応じた情報収集を指示することが意思決定者には求められるのです。

| ※5活動情報(Operational Information) 危機対応の国際標準規格「ISO22320」の中に盛り込まれている考え方で、危機に際して効果的な情報処理を可能にするための最小限の重要事項がまとめられている |

Q 災害発生後に計画を定め、どのような情報が必要かを細かく指示していくことはあまりに大変のように思いますが?

ですから、事前の計画というものが重要になってくるのです。災害には繰り返し起こっている問題があるわけですから、そうした繰り返し発生する問題に対しては計画を事前に策定しておけば、8割程度の活動は想定通り行えるはずです。どの時点でどのようなことが起きるのか、その際どのような活動目的を立て、どのような情報が必要になるのかを計画し、繰り返し訓練しておくことが求められます。

内閣府が25年8月に「地方都市等における地震対応のガイドライン」を発表しましたが、ここでは災害対応において行うべき項目が17項目、準備段階、初期段階(発災当日中)、応急段階(1日~3日後、3日~1週間後)、復旧段階(1週間~1カ月後または数カ月後)と、時間経過別に整理されています。欧米ではエマージェンシー・サポート・ファンクション(ESF:Emergency Support Function)※6と呼ばれているものですが、こうしたガイドラインをもとに計画を作り込んでおくことが重要です。

しかしながら、災害時はすべて想定通りに事が起きるとは限りません。経験値では2割程度は想定していない新たな課題が発生します。その場合には、その課題を解決するための対応計画をその場で立て、活動目的を満たすための情報を収集し共有するという過程が必要になります。

もう1つ、限られた時間の中で情報を収集し、共有する上で有効なのがウェブベースのシステムを活用することです。災害対応では、データの入力などの作業がおろそかにされがちです。ほとんどの組織では「情報班」のような情報入力の専門部門を災害時でも用意していませんし、どうしても実対応の業務の方が優先されがちです。防災情報システムなどを整備している自治体も少なくありませんが、ほとんどが専用端末から専用回線を通じて災害情報を打ち込むタイプです。これでは、少ない人数の中から入力の専任者を決め、対応にあたらせなくてはなりませんし、その場合、今度は災害対応にあたるスタッフが不足してしまいます。ウェブベースのシステムなら、災害対応にあたる個人一人ひとりの端末から、それぞれが災害対応業務の実行状況をそのまま情報として入力することができるため、時間の短縮が図れます。できれば、とりまとめ報などの作成も、自動化できるようにしておけば、その作成にかける時間が短縮できることになります。

| ※6エマージェンシー・サポート・ファンクション(Emergency Support Function) 災害対応に必要な機能を具体的に示したもの |

Q 想定を大きく上回る事態が発生した場合、あるいはまったく想定していなかった事象が起きた場合などは、情報が何も入ってこない可能性も考えられます。東日本大震災では、市町村の被災などにより情報の収集は極めて困難でした。

大切なことは、情報が無い状況でも活動目的を明確に定めるということです。先ほどのICSの中にLIP※7という考えた方がありますが、これは何も情報がないときに、自分たちの活動の何を優先すべきかの順番を定めておく指標となるものです。まずは人命救助(Life Saving)、次に被害拡大の防止(Incident stabilization)、その上で財産保護(Property protection)を行うことになります。東日本大震災でしたら、被害状況が分からなくても人命救助が第一なわけです。東日本大震災時に岩手県の元危機管理監だった越野さんはまず、命が集約的に危険にさらされている可能性が高い病院について、現地にDMATを送る判断を下しました。被害の拡大防止について言えば火災を止める必要がありましたから、自衛隊のヘリを消火に回しています。その上で被災者の財産保護ということになります。

これも時間の経過とともに優先順位が変化していくわけですが、特にトップはLIPを常に頭の中に入れ、その時に何が課題かを考え情報収集の指示を出さなくてはいけません。

| ※7LIP災害対応の優先順位を示した考え方 L:Life Saving(人命救助)I:Incident stabilization(被害拡大の防止)P:Property protection(財産保護) |

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方