2017/11/06

防災・危機管理ニュース

慶応義塾大学環境情報学部山口真吾研究室、情報通信研究機構、防災科学技術研究所、ヤフー、LINEは10月19日、国民生活に身近なインターネットや人工知能(AI)を積極的に活用する防災・減災を目指して「電脳防災コンソーシアム」を共同で設立したと発表した。被災者・避難所の支援につなげるための災害情報に関する課題整理などを行い、政策提言をとりまとめる。第1回会合を今月中に開催し、以降は毎月1回のペースで行う。2018年4月頃に中間とりまとめの公表、公開シンポジウムの開催を予定している。

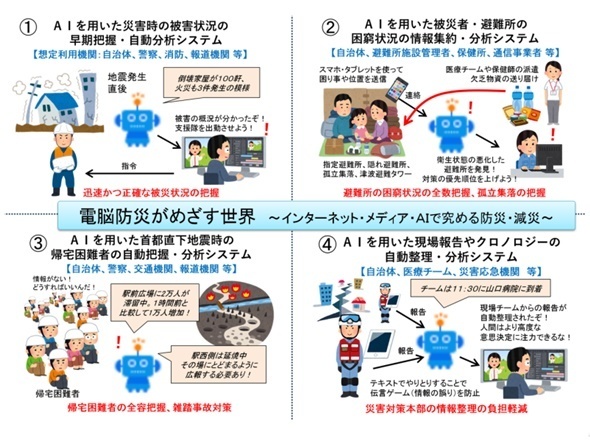

検討内容は、(1)被災者・避難所の支援につなげるための災害情報に関する課題整理(2)インターネットを通じて被災者から災害情報を大規模に集信する仕組みづくり(3)防災・減災のためのインターネット・メディア・AIの一層の活用方策(4)関連する地域実証プロジェクトの協力・支援(5)上記(1)~(4)に関する政策提言のとりまとめーとなる。

設立5者は、迅速で円滑な災害応急対策や被災者支援には、正確な情報分析・共有が不可欠だが、実際の現場は、情報不足または膨大な情報で混乱状態になると分析。情報通信技術(ICT)が発達しているにも関わらず、活用しきれていないとみている。情報は災害対策本部に集約されることになっているため、行政機関がまひすれば地域全体の活動が停滞する恐れもある。問題を解決するためには、最新の情報通信技術の抜本的導入を検討せざるを得ない状況になっているという。

スマートフォンが生活の中心となった現代社会で防災・減災を究めるためには、インターネットやAIの積極的な活用が不可欠。一部のインターネット企業はスマートフォン利用者への災害対応サービスを展開し、政府は膨大な災害情報の分析ができるようAIによってSNS情報を分析するプロジェクトを進めている。

しかし、「オールジャパンの取り組みとしてインターネットなどを防災・減災に役立てるためには、断片的に進められている産学官の取り組みの連携、組織縦割りを排した情報共有体制の確立、官民の情報システムのネットワーク化、最新技術に関する周知啓発、災害情報に関する標準化といった課題が山積している」(設立5者)。

「電脳防災コンソーシアム」は、これらの課題解決に向けて議論をリードし、政府・地方公共団体・指定公共機関と連携することによって、防災力を強化する政策提言を目指す。また、関連する地域実証プロジェクトを支援していく。

■ニュースリリースはこちら

http://www.bosai.go.jp/press/2017/pdf/20171019_02_press.pdf

(了)

リスク対策.com:横田 和子

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方