2014/07/25

誌面情報 vol44

地区防災ガイドを作成

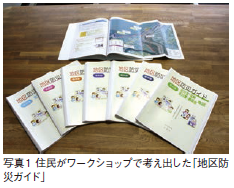

ワークショップの成果物として出来上がったのが、「地区防災ガイド」の冊子版だ(写真1)。これはワークショップに参加した委員のほか、町内会の代表など、有事の際には防災リーダーになる人物や避難所となっている学校に配っている。内容は基本的にはほぼ共通しており、①地区の基本的な考え方、②地区の特性、③平常時の行動、④災害時の行動、⑤実践の5項目が掲載され、最後の実践の項目では周囲の住民に対する「防災意識の普及啓発と防災教育」を促している。もう1つ、内容を絞り込み、住民向けに日頃の備えや避難所マップや避難経路などを示したカレンダータイプの簡易版も作成した。ワークショップの発案で、家庭で気軽にカレンダーのように見てもらいたいとの思いからだという。こちらは地区内もさらに細分化し、種類を作成し、21全戸に配布しているという(新港地区のみ、企業が対象になるためポスタータイプにしている)。

「みんなで育てる」地区防災計画

「地区防災ガイド」の冊子版は、付け足し可能なファイル形式になっている。今後さらに訓練などを積み重ねることで計画をブラッシュアップし、どんどん内容を増やすことができるようにするためだ。ワークショップでも「計画を作って終わりではない」という意見が多く出されたという。

昨年からは、全地区を対象に避難所の運営まで含めた訓練も開催している。これもワークショップで話し合ったことで、通常は町内会単位で開かれるものだが、より実践的に避難所単位で開催することにしたという。例えば、1つの避難所に複数の町内会の住民が集まるのであれば、複数の町内会が合同で訓練を開催することになる。市内に避難所は22カ所あり、すでに12カ所で訓練が開催されている。

「自分たちが作った防災計画なので、非常に住民が愛着を持っています。訓練も自主的に多くの方が参加しています」(笠井氏)。ワークショップの本当の成果物は、こういった地区の絆なのかもしれない。

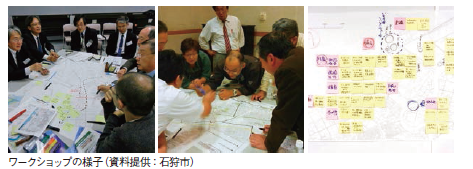

成長するワークショップ年4回、1950人が参加

「全く防災に関心のなかった主婦から、自衛隊を退役して地域で防災活動をしている方まで、災害への関心のレベルがさまざまだった。まずそのレベルをそろえるのが大変だった」。地区防災計画を策定するためのワークショップに参加した、花川第2自主防災会事務局長の五十嵐正勝さんは当時を振り返ってそう語る。

石狩市は2012年2月、ワークショップの開催に先立って全体説明会を開催した。地区防災計画の策定にあたってワークショップに参加する委員(住民)に地区の災害特性について知ってもらい、ワークショップ参加への準備を整えてもらうためだ。五十嵐氏が所属する花川地区は、石狩市役所もある市の中心部。石狩市は約30年前に石狩川の氾濫により水害が発生しているが、それ以降大きな災害は発生しておらず、当時のことを覚えている人も少なかった。東日本大震災の後であったため、漠然と津波に対する心配はあっても、石狩川が氾濫したことを知らなかった委員もいたという。

4月に行ったワークショップでは、まず想定される災害の種別と被害の内容、地区の防災特性に関し、集まった25人が1グループ5人で5グループに分かれて議論した。「東日本大震災では想定外の津波が来た。石狩でも想定外の30m級の津波が来たらどうするのか」「地区内には約2500人~3000人の住民がいる。避難所にはそれだけの人数が収容できないのではないか」など、現実的ではない話も飛び出したというが、一番難しかったのが自助・共助と公助の線引きだったとする。住民参加型の集会は、ともすれば公助への陳情に走りやすい。「なぜ市役所がやらないのか、これは市役所の仕事ではないか」という議論も多かった。「それでもワークショップを進めていくうちに、参加者にも当事者意識が芽生え、何とか自分たちで地区防災計画をまとめ上げたいと考えるようになった」(五十嵐氏)。

市が作成した「ワークショップの結果概要」を見てみると、第1回、第2回では「避難を考えた場合、11号線(※市内の幹線道路)を拡幅することが望まれる」、「社会福祉協議会が用意している救急医療キット以外にも備蓄が必要である」など、「誰かに何かをしてもらいたい」という意見が多いが、回を追うごとに「停電の日を設定し、不自由な状態での訓練も必要ではないか」「地域の人も積極的に訓練に参加しなければいけないと思う」など、「自分たちができることは何か」に意見がシフトしているのが分かる。ワークショップは8つのエリアでそれぞれ1年間に4回開催され、参加した委員数は延べ1950人に上った。

地域に貢献できるBCPを目指す

「以前、仙台市内の企業に勤めていたこともあり、震災後に取引先の石巻市のお客様のところに挨拶に行ったら全部津波で流されて更地になっていた。とてもショックだった」と話すのは工業地帯である石狩市新港地区で鋼板などの曲げ加工や各種プラントの溶接組立などを行う阿部鋼材取締役専務執行役員の阿部大祐氏。石巻の経験が、新港地区でのワークショップに参加するきっかけになったという。阿部氏はその後も何度か東北を訪れ、被災した現地の経営者の生々しい話を聞くにつれ、自分も地域のために何かしなければいけないと考えるようになった。「まだ自社ではBCPを策定するに至っていないが、まず自分たちが確実に生き残り、それから地域にも貢献できるようなBCPをこれから策定していきたい」と語ってくれた。

誌面情報 vol44の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方