2014/09/25

誌面情報 vol45

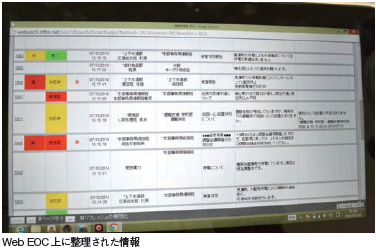

WebEOCで情報共有

タイムラインに沿った各部局の動きは、全てNTTラーニングシステムズの「WebEOC」という情報共有システムを介して展開し、集約される。WebEOCとは米国を中心に25カ国以上の国々で導入されている危機管理システム。必要な情報を集約して整理し、共有できるように一元化するだけでなく、コミュニケーションの橋渡し役にもなる。橿原市では2011年度にこのシステムを導入し、訓練を重ねてきた。

14時に訓練が開始されると、本部事務局統括班から「要避難地域の462世帯に避難勧告が発表された」と全体に向けて報告があった。すると、1分後には食料物資部から本部事務局資源管理班に配送用の職員と車両の応援要請が出された。続いて14時6分に食料物資部が避難支援・学校部に避難者数と必要物資を教えて欲しいと要望を出し、14時17分には外部提携先に物資の輸送を依頼した。図上訓練ではこのように、実際に取り得る対応をWebEOCに入力しながら進められた。

各部局の対応の様子はパソコンのモニターに次々に映し出された。入力用のテンプレートが決まっているため、部局ごと必要事項を書き込むだけで、モニター上に反映される仕組みだ。各部局単位で集めた被害状況や対応状況を整理した「とりまとめ報」は自動で作成されるように設定されている。

奈良県や関係機関、市民などの外部からの情報も「WebEOC」に取り込まれた。例えば、14時41分には市民から「側溝の水があふれている」との報告が、15時15分には関西電力から橿原市内の停電発生が報告された。次々と入る被害状況などの情報をリアルタイムで各部局が共有し、必要な連絡をとり対応に当たる様子がシステム上で繰り広げられた。

タイムラインの動きと連動して、2007度に市が作成した洪水ハザードマップもブラウザ上で現況図に重ねて表示され、道路の冠水などトラブルが発生したポイントを確認できた。

部局調整と市長の指揮命令

部局ごとの被害状況や対応状況を共有し、組織全体の課題などを明確にす報告し今後の対応策を提案し、市として優先すべき業務の調整を行う。外部機関との連携が必要になる対策など、市長の決裁が必要な事案を危機管理室長が整理する。

市長の判断を求める案件としては、外部機関への人材の協力要請、協定を結んでいる自治体からの物資調達、増水が見込まれる河川近くの避難所の継続利用などが提示された。調整会議の最中にも市内西部を流れる曽我川が決壊したとの連絡が入った。

続いて開かれた第1回対策本部会議では、被害状況と対策の進行状況の報告を受けた市長が、検討中の課題に決断を下した。外部機関への人的協力要請には、まず現状と今後の見込みを伝え情報を共有するように命じた。協定先には物資の協力を求め、河川近くの避難所の利用に関しては新たな避難先を確保するようにと指示を出した。最後に、「市民に素早く避難して頂けるよう現状とこれからの情報をしっかりと伝えるように」と付風水害対策の図上訓練は終了した。

優先課題の共有など改善へ

今回の訓練を見学した岩手大学地域防災研究センター教授の越野修三氏は、訓練全体の流れを高く評価しながらも

「優先すべき課題を全員で共有しているようには見えなかった。例えば、住民を安全に避難させるために、状況を予測しどのような情報を集める必要があるのか、職員が同じ方向を向いて考えなくてはならない」と感想を述べた。森下市長は「市民が状況をしっかり考え、自分の命を守るために動いてもらえるような動きになるのが目標。越野教授の指摘された点は今後への大きな課題になった。今後も緊張感を忘れず取り組んで欲しい」と訓練を総括した。京都大学教授の林春男氏は「災害対応業務の理解が進み、形は整ってきた。個々のメンバーが役割意識を持ち、先回りして取り組むという次年度以降の課題が明らかになった。より効果的な災害対応ができる橿原市になってほしい」と締めくくった。

橿原市危機管理室の山本知巳係長は「各部局がタイムラインに沿ってしっかりと連携できていた。これはワーキンググループで事前に、災害業務ごとに主幹部局、関係部局、応援部げ。これまでの訓練では外部からの情報を各部局が抱え込み、共有できなかったがその問題点も改善できた」と訓練の成果を語った。

誌面情報 vol45の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方