2014/11/25

誌面情報 vol46

■被災地の効率的、効果的なサプライチェーン

広島では多くの人が災害時における被災者の避難を円滑にし、災害から市民の生命安全を確保するため、災害に対して安全な建物、公園広場などを避難場所・施設として使用できるよう公的措置が取られました。避難した被災者には、避難生活に必要な最小限の物資が供給されます。

問題は、どこの被災者へどれだけ素早く適切な物資を届けるかで、コストの優先度は下がります。産業界でよく言われる「Q-C-D-I」(品質・コスト・納期・情報)のうち、コストの部分を気にせずに済むとなれば、購買担当者の負担はかなり軽くなります。被災地のように着る物、食べ物、住む家などが何もないところでは、避難所へ届けることが最優先事項なのです。

したがって、被災地においては、供給連鎖というチェーンの中で、2つの地点(供給するサプライヤーと消費するコンシューマー)を結ぶ上で、重機を含むあらゆる輸送手段を検討の範囲に入れないといけないのです。それこそ想定外の手段も問われます。しかしながら、前述したコストを除外して手当てできるのは物資だけであり、そのための設備や運搬機器、機材まで費用算出外というわけにはいきません。ここで国家の保持する自衛隊や消防隊が重機やヘリコプターなどの手段を使い実力を発揮する場面が来るのです。

1)資物(資機材・食料品・医薬品と医療器具・生活用品など)を迅速に集める

2)それらを輸送手段で適確に被災地まで届ける

一方、ビジネスの世界では資材購買部門と運輸部門の連携作業となりますが、国内ではこの連携があまりうまく行っていない現実があります。いわゆる社内に実存する縦割り組織の弊害であり、また間接機能の外部委託(アウトソーシング)の負の影響が出ているからです。

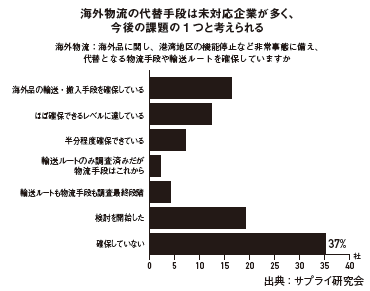

図は東日本大震災時の弊サプライ研究会で実施したアンケート結果ですが、回答者のうち、多くが代替できる物流手段を持たないということでした。もちろん、その後改善されてきていると思います。1民間企業で空輸手段や堅牢な重機を保有するのは相当な投資であり限度を超えているというインタビュー結果もありました。しかしながら、海外でのオペレーションでは、あらゆる選択肢を検討範囲に含めないと前に進まない現実もあります。国内とは事情が違いますが、政府開発援助(ODA)なども使いながら、また現地の政府自治体とも共同で産業防衛、自社組織の維持を考える時に来ていると思います。

■昨年の中欧洪水災害の教訓

ここまで見てくると、災害は戦争と同列に捉えてもいいように思えます。広島の被災も自衛隊、消防隊、警察、市の自警団など多くの組織が活動しています。縦割り組織が効果的に機能することを祈る一方で、被災者こそビジネスで言うところの最終顧客であることを意識して、事態に対処することが肝要です。

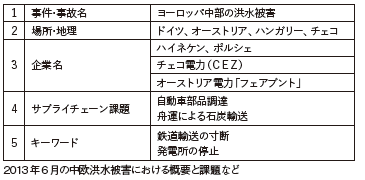

昨年、少し参考になる事故がヨーロッパで起きました。下図の中欧の洪水被害は大災害となり、例えば洪水に見舞われたドイツと欧州中部では、地域一帯の川が過去100年で記録的な水位に達したと伝えられ、その被害額は数十億ユーロに及ぶと見積られました。このニュースは、日本ではあまり大きく伝えられなかったのですが、現地では想定外の被害として捉えられ、ドイツ東部で氾濫した川の水位が上昇したため付近の住宅や病院にいる人々にも避難指示が出され、またハンガリーの首都ブダペストではドナウ川の水位が過去最高値に達したのです。

被害の概要は要約すると以下のようになるのですが、サプライチェーンの観点から深堀してみましょう。

この洪水被害はすぐさま産業界に拡大し、ドイツや中東欧諸国の産業活動に影響しました。ビール業界世界第3位のハイネケン(蘭)やモルソン・クアーズ(米)は安全確保のため、チェコ・プラハの工場の操業を見合わせ、包装・充てん機械の世界大手、クロネス(独)も増水の影響で独南部の工場を一時閉鎖したようです。もう1つ、間接的な影響も出ました。フォルクスワーゲン(VW/独)傘下のポルシェでは、ドイツ東部ライプチヒ工場の洪水被害は大きくなかったものの、原材料・資機材調達に支障が出たのです。チェコでも鉄道輸送が寸断され、スロバキアにあるVWの工場から部品調達ができなくなったといいます。同時に、交通インフラも打撃を受けており中東欧のサプライヤーの部材供給が途絶え、大企業にも影響が及んだようです。そして、最大の支障は、エネルギーインフラへの衝撃影響です。チェコ電力はプラハ近郊の発電所の操業を止め、オーストリア電力大手フェアブントはドナウ川沿いにある10カ所のうち4カ所の発電所を停止、企業の電力使用への制限が長引くことになりました。特異なものとして、舟運が盛んなヨーロッパ大陸では大型船で上流まで石炭などの燃料を運ぶのが一般的なため、この増水で火力発電所に燃料を届けられなくなったのも大きな痛手でした。

つまるところ被害は甚大で、旧ソビエト圏のインフラの軟弱な諸国で起きた災害は、産業の発展と維持を脅かす事態となったのです。ヨーロッパの英国から始まった事業継続計画(BCP)が機能するに至らなかった教訓を、各国はかみしめているのです。もちろん、前述した大企業の多くはBCPで対策を練っていたため代替資材や代替輸送、代替サプライヤーを駆使して被害を最小に食い止めたと聞いていますが、6月にたまたま訪問したウィーンでは、ドナウ川の河川脇のホテルやレストランが閉鎖されていました。日本企業もこういった中欧企業や工場から情報を入れて検証する機会を持って欲しいものです。

■共同防災・物資融通という助け合いの気持ち

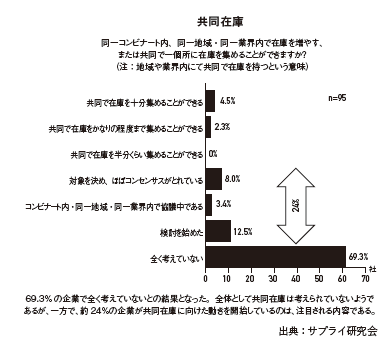

日本では、新潟県中越沖地震、東日本大震災以来、多くの企業がBCPを経営の中に取り入れていますが、加えて住民レベルの問題点として、行政に頼るだけでなく自分たちで自分たちの地域を守る自助・共助の視点が必要になってくると思います。東日本大震災当時のサプライ研究会で調査した段階では、アンケート結果に「産業集積地での共同の助け合い」に対してマイナスの回答が多数を占めました(2011年CAPS日本研究会論文)。右図に示すようにコンビナート内での資材融通体制のアンケートに、ほとんどが考えたことがないと答えていました。

もう1つ注目したいことは、共同在庫というテーマで、「同一コンビナート内、同一地域・同一業界内で在庫を増やす、または共同で一個所に在庫を集めることができるか」に対して、63.9%の企業で「全く考えていない」との回答となりました(図)。全体として共同在庫は考えられていないということですが、一方で、24%の企業が共同在庫約に向けた動きを開始しているのは、注目される内容でもありました。

例えば、戦時下の日本では当然のように共同社会で自衛が進んだと聞いています。そういうマインドセット(思考様式)の転換が必要なのでしょう。日本には業界団体という強い横の連携組織があり、市場競争を越えた意識改革で災害に備えないといけません。地域としての共同の社会的責任の実現でもあるのです。

■まとめ

現代の世界には多くの天災、人災があふれかえっています。中東・東欧の戦災、テロ被害、食中毒、新興感染症(エボラ出血熱、SARS、新型インフルエンザなど)数えきれないほど多くあり、また次々に新しく発生しています。こういう時こそ情報機器(IT)のみに頼らず、真に人々が助け合って共同で自己防衛し大きな勢力を構成していくことが肝要ではないかと思います。

近年、米国の企業は人事採用試験に「Interpersonal skill(対人・対面交渉技能:人付き合いの技術)」を重視することが分かりました。異常に発達した情報技術に過度に依存することを戒める意味もあるのでしょうが、企業は人と人の繋がりを重視し始めた証拠でしょう。住民の地域共同社会、産業界の集積社会、これらは同じ目線で考えられるものです。今時の豪雨による被災を慮って寄稿しました。

Profile

上原修

(うえはら・おさむ)

大学卒業後、資源エネルギー会社(現:JX日鉱日石ホールディングス株式会社)にて購買部に勤務、コンゴ鉱山開発会社駐在、本社購買部主席参事、日鉱ニューヨーク事務所長歴任。外資系電子調達企業にて常務執行役員・購買本部長を経て、ISM日本代表に就任。米内閣府行政刷新会議公共調達改革アドバイザーを務める。

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方