2014/11/25

誌面情報 vol46

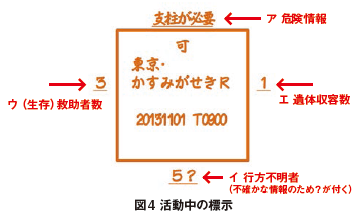

手順3 活動中の標示

方形の枠外に以下の情報を表記します。

ア危険情報

活動上の危険及び障害となる情報を正方形上部に表記。

イ行方不明者(要救助者)数

情報収集により把握した行方不明者数(要救助者数)を正方形底部に表記。正確な情報が無く、不確定又は不明な場合には「?」を表記。

ウ(生存)救出者数

救出した要救助者のうち、エに該当しない要救助者数を正方形左側部に表記。

エ遺体収容数

救出した時点において社会死※4状態または医師により死亡と診断された要救助者数を、正方形右側部に表記。

※4医師の診断を仰ぐまでもなく、体の状態からだれが見ても判断できる死のこと。

| 《手順3想定(次ページ図4)》 ①情報収集の結果、被災した建物には5人が居住していた模様:【イ行方不明者(要救助者)数】 ②建物の一部が不安定だったため支柱による補強が必要であった。【ア:危険情報】 ③内部から要救助者4人を救出【ウ:(生存)救出者数】 ④救出した要救助者4人のうち、1人は社会死状態:【エ遺体収容数】 |

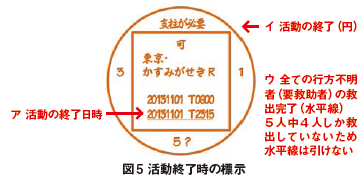

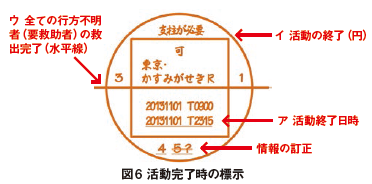

手順4 活動終了時の標示

活動を終了し、撤収する際に以下の情報を表記します。

ア活動終了日時

活動開始日時と同様に、正方形枠内の活動開始日時の下に活動終了日時を表記する。

イ活動の終了(円)

活動を終了し、撤収する場合は、手順4までに表記した標示全体を囲む円を描きます。なお、行方不明者の総数が不明のまま撤収する場合や、要救助者が確認されているが自己の隊の資機材などでは救出ができないまま撤収する場合であっても、活動終了を示す円を描きます。

ウ全ての行方不明者(要救助者)の救出完了(水平線)

全ての行方不明者(要救助者)が救出され、その現場での検索救助活動を完了した場合には、標示全体に水平線を引きます。

| 《手順4の想定 全ての要救助者救出できず(図5)》 ①要救助者数に関する追加情報なし【イ:活動の終了(円)】 ②検索救助を継続するも、救出し た4人以外に要救助者の発見には至らず【ウ:全ての行方不明者(要救助者)の救出完了(水平線)】 ③他の災害現場へ転戦出動するため、2013年11月1 日午後11時15分に活動を終了【ア:活動終了日時】 |

| 《手順 4 の想定 全ての要救助者救出 (図 6) 》 ①帰宅した建物居住者より、被災時には建物内部に4人がいたとの情報を入手【ウ:全ての行方不明者(要救助者)の救出完了(水平線)】 ②全ての要救助者を救出したことから2013年11月1日午後11時15分に活動を終了し、他の災害現場へ転戦出場【ア:活動終了日時 イ:活動の終了 (円) 】 |

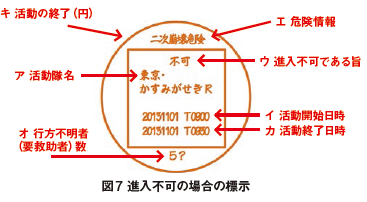

進入が不可であった場合の標示

活動開始時に進入の可否を調査した結果、進入不可であった場合は、以下の情報を表記します。

ア活動隊名

イ活動開始時間

ウ進入不可である旨

エ危険情報(進入不可と判断した主要因)

オ行方不明者(要救助者)数

カ活動終了日時

キ活動の終了(円)

| 《進入が不可であった場合の想定(図7)》 ①活動隊は、緊急消防援助隊東京都隊の霞が関救助隊【ア:活動隊名】 ②2013年11月1日午前9時00分活動開始【イ:活動開始時間】 ③被災建物を調査した結果、二次崩壊の危険性が高いことが判明したため、進入不可と判断:【ウ進入不可である旨、:エ危険情報(進入不可と判断した主要因)】 ④情報収集の結果、被災した建物には5人が居住していた模様【オ:行方不明者(要救助者)数】 ⑤同日午前9時30分に活動を終了、他の災害現場へ出場【カ:活動終了日時、キ:活動の終了(円)】 |

9.まとめ

継続的な訓練と哲学の習得

マーキングの書き方はご理解いただけましたか?これを習得するには、継続的に訓練をしていくことはもちろんですが、なぜマーキングをしなくてはならないか、マーキングをすることによって何を伝えたいのか、そのことを自分でしっかり考えて、覚えていくことが不可欠です。

消防だけでなく、あらゆる組織において共通して言えることですが、共通ルールが必要と言っても、その共通ルールが形骸化していくのが危機対応の世界です。形骸化させないためには、これら共通のルールがなぜできたのか、根底にある考え方や根底にある哲学をしっかりと身につける、これが重要なのです。

※本文中の意見は筆者の個人的な見解であり、筆者が所属する組織又は消防庁の公式見解を表明するものではありません。

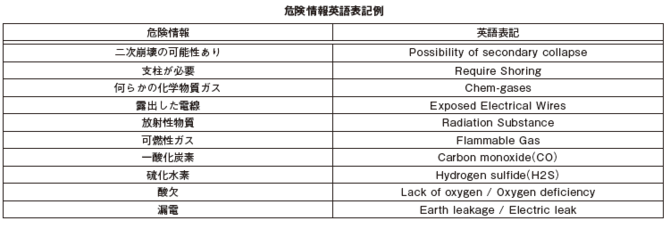

参考資料1

英語・アルファベットによる表記要領

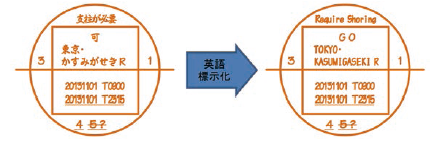

他国の救助チームと連携して活動することが想定される場合は、標示事項のうち「進入の可否」、「活動隊名」、「危険情報」について、次の要領で英語・アルファベットにより記載することを考慮する。

1 進入の可否

進入しても危険がない場合は「GO」危険な場合は、「NO GO」と表記する。

2 活動隊名

活動隊名および緊急消防援助隊が出場する災害時に、隊名と併せて表記する都道府県名については、ローマ字表記とする。

3 危険情報

下表を参考に、活動上の危険及び障害となる情報を正方形上部に英語で表記する。

4 英語・アルファベットによる表示例

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方