2014/11/25

誌面情報 vol46

7. 求められる災害救助活動の標準化

今後、東日本大震災のような大規模災害時には、国内だけでなく海外も含めてさまざまな機関が連携して活動できる体制、すなわち、言語や習慣が異なっても活動できる標準的な仕組みが必要となります。2011年11月には、米国のICS(Incident Command System)などをモデルに国際標準化機構が危機対応システムのISO22320を発行し、日本でも2013年10月に日本工業規格化(JISQ22320)されています。また同月、内閣府においてICSなどを参考にした災害対策の標準化が検討され、2014年3月に報告書が出ています(この報告書については課題の頭出しという段階でこれから各省の対応についての検討が必要となりますが)。

このような流れの中、「大規模災害時の検索救助活この動における統一的な活動標示(マーキング)方式の導入について」の通知は災害対策の標準化の一歩として大きな意味をもっています。

8. マーキングの方法

ここからは、マーキングをどのような手順で行っていくかについて説明します。実際にどう描くかについては想定をご覧ください。

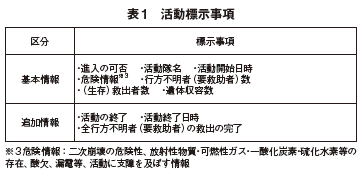

(1)標示事項

マーキングに必要な事項については表1の通りです。

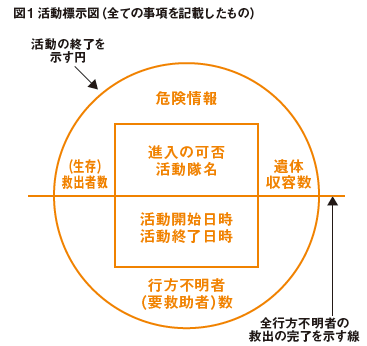

すべての項目を掲示すると図1のようになります。

(2)標示方法

①使用言語

使用する言語は日本語ですが、他国の救助チームと連携して活動することが想定される場合は、英語及びアルファベットによる表記の方がスムーズな活動となります(参考資料1参照:文末)。

②標示単位

原則として1構造物単位で実施しますが、崩壊などによって1構造物単位に標示することが難しい場合には、どの辺りまで検索救助活動を行ったか明示します。

③標示場所

構造物の出入口または開口部付近。出入口または開口部が不明な場合や複数ある場合には、他の活動隊の目につきやすい場所とします。

④標示方法

オレンジ色などの目立つ色のスプレーペンキなどを使用して記載。ただし、使用可能な建物等に対しては、その後使用する可能性があるので、直接の標示は避けて、耐水紙などに標示したものを貼り付けます。

(3)標示手順

手順1 到着時の標示

だいたい1m四方の正方形を描きますが、標示可能な場所が狭い場合などは、状況に合わせて適宜大きさを調整します。

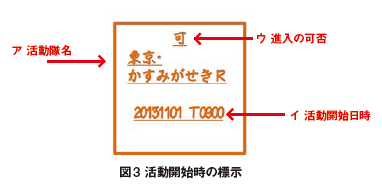

手順2 活動開始時の標示

正方形の枠内に以下の情報を表記します。

ア活動隊名

活動隊名を表記。緊急消防援助隊が出場する災害時については、隊名と併せて都道府県名を表記します。

なお、スプレーペンキで記載したときに、読み取りにくくなる恐れがある場合には、平仮名やカタカナでの表記でも可です。

イ活動開始日時、到着時の標示

「年年年年月月日日T時時分分」の要領で表記します。年は西暦、時間は24時間表記。

ウ進入の可否

進入しても危険がない場合は「可」危険な場合は、「不可」と表記します。

| 《手順2の想定(図3)》 ①緊急消防援助隊東京都隊の霞が関救助隊【ア:活動隊名】 ②2013年11月1日午前9時00分活動開始【イ:活動開始日時】 ③進入可能【ウ:侵入の可否】 |

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方