2014/11/25

誌面情報 vol46

備蓄用防災不織布毛布 株式会社フロムハート

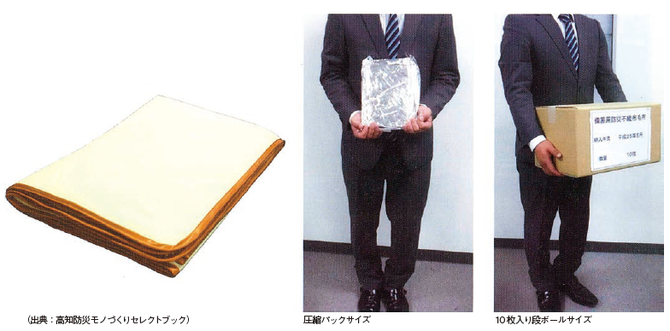

避難所生活や帰宅困難者対策の必需品として挙げられるものの1つに毛布があるが、その保管場所に頭を悩ませている担当者は多いはずだ。株式会社フロムハート(高知市)の「備蓄用防災不織布毛布」は、不織布とポリエチレンフィルムを組み合わせ、さらに独自の真空パック化技術により容積を従来の5分の1まで削減。さらにポリエステル製毛布よりも保温性がある。机1つの容積で600枚の備蓄が可能だという。高知県防災関連産業交流会が認定した防災関連製品の中でもヒット商品となっている。

容積を従来品の5分の1に抑えたフロムハートの「備蓄用防災不織布毛布」。避難所などで1坪分のスペースがあれば2000枚は保管できるという。昨年6月から販売を開始し、1年間で5万枚を売り上げ、今年度は13万枚の販売を見込むヒット商品に成長した。

通常、布は糸を織って作るものだが、「不織布」は繊維を織らずに熱や化学作用などによって結合させたもの。目的や用途によって加工でき、建築資材からマスクやガーゼなど医療用品まで幅広く使われている。同社の製品は、この不織布を使って、さらにポリエチレンフィルムを挟み込むことで、省スペース化と保温性の向上を一気に達成した。

開発当初は、アルミブランケットを不織布で挟み、がさがさとした音を抑えて、肌触りを良くしただけだった。毛布ではなく少し小さめのものを想定していたが、役所の防災担当者らにモニターとして利用してもらったところ、暖かいので毛布としても使えるのではないかとの声があり、140㎝×200㎝のシングルサイズの通常の毛布とした。

高知県の紙産業技術センターにも協力を要請し、素材を調べてみたところ、アルミブランケットでなくても透明なフィルムを挟むだけでさらに保温効果が得られ圧縮もしやすいことが分かり、製品を改良した。センターで試験したところ、通常の防災備蓄毛布の保温率49.3%に対し、不織布毛布は52.8%と若干ではあるが保温性が高いこともわかった。重さは470g。独自の真空パック化技術により、一般的な「備蓄用防災毛布」の約5分の1に容積率を圧縮した。

PTA会長の相談から開発

開発は、同社が神奈川県の小学校のPTA会長に相談を受けたことから始まった。その内容は「被災時とはいえ、子どもにアルミブランケットはかわいそう。しかし行政が導入しているような備蓄毛布は、生徒全員の分を置くだけのスペースもないし予算もない。その中間くらいのものが欲しい」というものだった。

フロムハート常務取締役の矢吹貴王氏は「良いものがなければ、うちで作ろうという話になった。当社は、これまでも顧客のニーズに応えながら商品を開発してきた」と話す。

同社は、10年ほど前から高知県内で災害時の非常用持出袋を販売していた企業だ。当時は高知県の防災意識は高くなく、防災グッズはホームセンターでも販売していなかったという。当初は中身となる防災グッズを仕入れて販売していたが、徐々に防災用のポーチなどを自社で開発するようになった。「商売と言うよりは、県内にもっと防災意識を高めたいという社長の思いが強かった」(矢吹氏)。

保温性が評価され、釧路町でも採用

商品化したのは昨年6月。その直後に北海道釧路町から試したいとの連絡があり、昨年12月に町役場の当直で試用してもらったところ、非常に暖かかったとの話になり、すぐに採用が決まったという。 最も苦労したのは、どのような形にしたら最も小さく、保管しやすくなるかを追求した点だ。PTA会長からも、小学校という限られたスペースのなかで多くの生徒と職員を抱える施設では、保管場所に大変困るという課題を聞いていた。

開発当初、中にアルミブランケットを入れていた時には、静電気が起きて圧縮もうまくいかなかった。カステラのような形の試作品を展示会に出展したこともあったという。圧縮機を自前で購入し、何度も折り方と圧縮方法を検討。「小さく、薄く」を目指した結果、現在の形におさまった。 行政などの防災担当者に見せると、その小ささに驚くという。保管場所に困らない以外にも、持ち運びも便利で、配りやすいとの評価もあった。特に首都圏は人数が桁違いに多く、スペースが取れないため、反応が良かったという。また、購入者の要望から、昨年からは、回収してクリーニングを施し、再度圧縮する「リパック」も開始。自前の圧縮技術があってこそ、可能なサービスだ。

「今考えれば、素人で毛布の常識も偏見も何もなかったからできた商品だと思う。常識がないから、常識を覆すことができた」(矢吹氏)。

商品を通じて、課題を解決する

同社では、災害時にこの毛布を周辺住民に配るため、倉庫に不織毛布を常に3000枚程度を備蓄している。仮に南海トラフ地震が発生すると、同社の周辺でも1mの浸水が想定され、多くの被災者が発生する恐れがあるため、自社の災害対策に加え、周辺住民への支援についても対策を進めている。

「単なる物売りではなく、現場の課題解決が当社の使命。今は生き残った人が使う商品を扱っているが、今後は生き残るための商品も作ってみたい」(矢吹氏)。

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方