2015/01/25

誌面情報 vol47

状況認識の統一のための方法

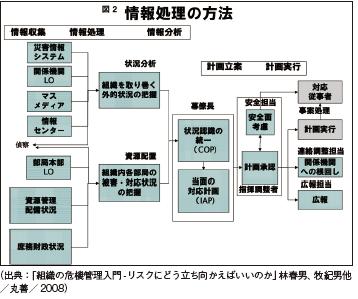

さて、状況認識の統一の概要が分かったところで、実際にどうすればいいのか。最も良いのはみんなが1つの部屋に集まって執務を行うことです。隣の人が何をしているか、どういう問題が発生していて、どういう対応をしているのかが雰囲気でわかります。災害をやるうえで唯一、いつもと状況が違うのはいつものメンバーじゃないことと、関係機関間で情報を共有しなくてはいけないということです。そのためには、1つの部屋に集まって業務を行うことが効率的です。

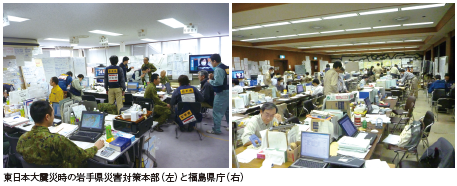

写真は東日本大震災時の岩手県災害対策本部ですが、県庁の職員、自衛隊、警察、消防とさまざまな制服の方がいます。日付は3月20日なので、まだ命を助ける活動が続いている時です。もう1枚は福島県庁の災害対策本部です。同じように県庁職員、自衛隊などのほか東電のスタッフもいます。いずれにせよ、みな集まって仕事をしています。米国では、災害対応ではホテルの大宴会場を貸し切り、そこにスタッフが全員集まって業務を行うほどです。

しかし、ここには1つ問題があります。本部にいる人は良いですが、支社や現場で活動している人とも状況認識の統一をしなければいけない。日本では災害対策本部会議を月に2、3回開催して、その場で情報を共有しています。別の言い方をすると、COPは本部会議用の資料を作ること。民間で言えば、役員に出す資料をどう作るのかという理解でいいと思います。

ハリケーン・カトリーナと東日本大震災におけるCOP事例

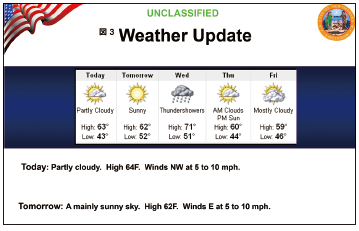

具体的な使用例として、ニューオーリンズを襲ったハリケーン・カトリーナの被害を受けたCOPを見てみます。毎朝、関係者が集合して現地の災害対策本部であるEOC(Emergency Operation Center)が立ち上がります。タイトルは「City of New Orleans EOC Update 0900 hrs 12 Dec 05」。2012年12月5日午前9時ということです。米国の災害対策本部はプロが集合していますので、まず天気予報から始まります(図3)。水曜日は雨が降るけれども、対策は練っているのか。そんな話から始まります。次が「Incident Commander’s Priorities」。これは活動方針です。最初は「Safety and Security」で、災害対応従事者が二次災害を出さないようにというものです。

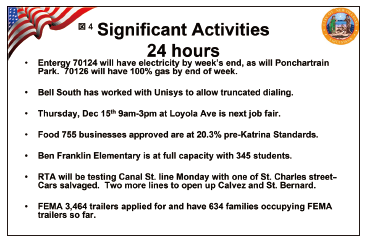

その次に、今後24時間の方針(図4)、24時間後から48時間後までの方針と続きます。これらは説明はせず、確認するだけだと思われます。

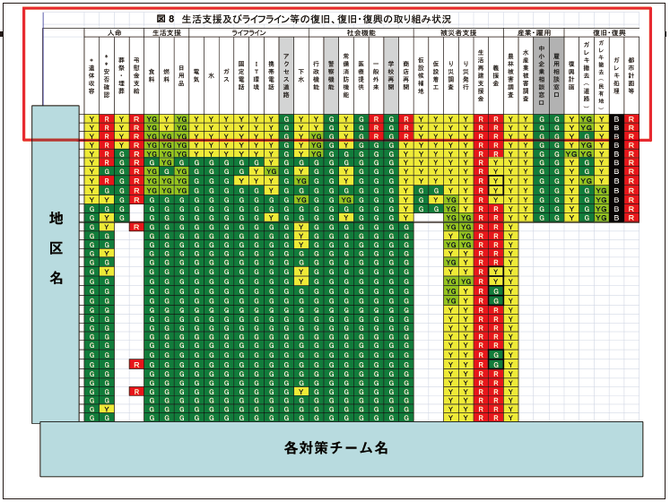

その次が「Assessment Criteria」(図5)、「Assessment Rollup」(図6)です。

それぞれが今やっている業務の進捗状況を地域ごとにまとめています。図6の左列に書いてあるのが地区名です。上の行に記載しているのは下水、電気、水、ガス、がれき、EMSはEmergency Medical Serviceです。救急、病院、交通、警察、これらの業務が横軸に書かれています。現状の対応状況は地区ごとに管理し、それを最終的に全部まとめたのがこの図です。

次は、COPを東日本大震災の時に活用した事例です。まずこちらが、災害対応で共有していたとりまとめ報です(図7)。

左側の列には市町村が並び、人的被害から始まって、ライフラインの状況まで書いてあります。書いてある内容は同じなのですが、いかんせん見にくい。私が手伝いに行って作ったCOPが図8です。

左の列は縦軸で上から下まで地区名が書いてあり、上部の横軸はやるべき業務を記載しています。このやるべき業務に関しては、以前からさまざまな先生と議論を重ねて作成しています。重要なのが、左から右に向かってやるべき仕事が次々と分かる点です。自分の地区は次に何をしなければいけないかが分かるようになっています。これがあれば、災害の全体像、すなわち大局観を持って状況を把握することができます。大局観とは、どうなっているかということプラス、次は何をしなくてはいけないのかを暗示しているのです。これは対策本部用といってもいいでしょう。

色分けの説明は、赤が問題あり。ライフラインでいうと止まっている部分。黄色は復旧には着手しているが、まだ終 わっていない部分。緑は問題ないところ。黒は情報なしです。アルファベットは、色分けだけだとカラーコピーがない現場もありましたので、イエローはY、グリーンはGという風に入れました。YGはイエローグリーンです。

作ってみると分かるのですが、市役所の人に「食料が届いているのでグリーンでいいですね?」と尋ねたところ、「完全ではない」という返事だったので、イエローグリーンにしました。

担当職員に対しても、次に何をやらなければいけないのかということを示しています。災害時の業務は事前に作成する COPは非常に簡単な資料に見えますが、実際に作成しようと思うと、災害時の業務を完全に把握していないと、簡単には作れません。

表の上の部分(図8赤枠内)が先にできていれば、それができていないかというチェックをすることで業務化できるのですが、この部分があらかじめできていない限り、COPを作ることはできません。

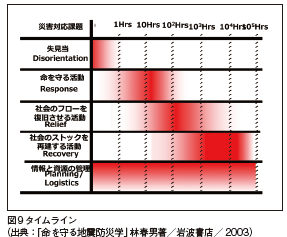

この部分を策定するということは、図9のようなタイムラインに沿ってあらかじめ業務計画を立てる必要があります。

被害状況と現在の対応状況と、今後の対応状況がセットになって初めてCOPとして災害対応時の必要な情報が揃ったことになります。

ただし、その判断基準は行政側で決まっていない部分も多いです。本当は、例えば何日目までにそれぞれの業務を復旧すると決定していなければいけない。災害時の時系列の業務があらかじめ決まっていることが、COPを作成する上での前提条件となります。

(資料提供は全て牧紀男氏)

誌面情報 vol47の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方