2018/02/28

激変の時代!海外リスクに備える

※前回の稿はこちらから。

■北朝鮮のミサイル問題に組織はどう立ち向かう?(上)

残された2分間を有効活用せよ!

http://www.risktaisaku.com/articles/-/5042

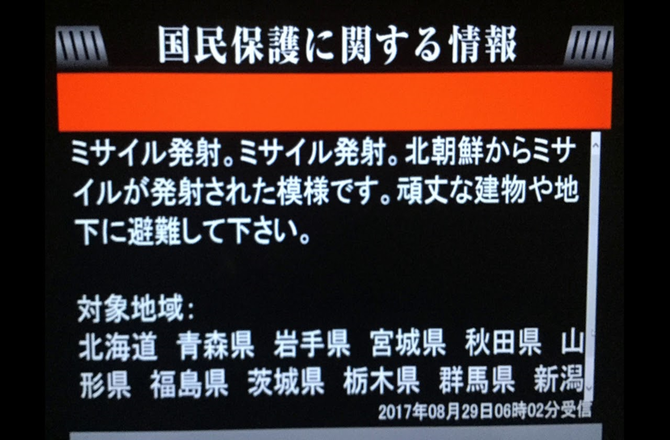

Jアラートの伝達内容はよく知られているように、上の写真の文面だ。福田氏によると、現在はこの文面から「頑丈な」が抜けているという。これは「頑丈な建物がなかったらどうすればよいのか」という住民の意見を受けたもの。頑丈な建物が近くになければ、なんでもよいから爆風を逃れられるように建物に入ったほうが生き残る確率は高くなる。このように、危機が発生した事後において、危機から人々の生命を守るために行われる警報や避難命令などを「クライシス・コミュニケーション」と呼ぶ。しかし今年8月、9月に発表されたJアラートによるクライシス・コミュニケーションでは、様々な問題が浮き彫りになった。

クライシス・コミュニケーションの問題点

地域防災計画や国民保護計画などの法的問題がこのままで良いのかという問題点はここでは置いておくとして、まず現実的に防災行政無線が整備されていない都市が多数あることが発覚した。北海道では道内で最も人口の多い都市が防災行政無線を備えていなかった。もちろん携帯電話やスマートフォンのエリアメールがであったり、ケーブルテレビであったりラジオであったり、様々なメディアを通じてマルチメディア・アプローチで国民に周知されるのだが、やはり自治体が備えるべき防災行政無線が整備されていない、もしくは不具合で鳴らなかったといった事態は、今後早急に改めていかなければいけない事項だろう。

もう1つの問題点は、その範囲の広さだ。8月に鳴り響いたJアラートは、茨城県などの北関東から北海道までの広範囲にまたがった。これについて福田氏は「ミサイルが発射した瞬間に、どの方向に飛ぶかを正確に把握するのは難しい。Jアラートは時間との勝負であるため、範囲を特定するよりも早さが優先されているのは現時点で仕方がない」とする。

最後の問題は、緊急時にとれる避難行動が少ないことだ。内閣官房が発表している「弾道ミサイル落下時の行動について」によると、「屋外にいる場合はできる限り頑丈な建物や地下に避難する」「建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る」「屋内にいる場合は、窓から離れるか、窓のない部屋に移動する」。Jアラートが鳴った時に住民が取れる行動はこの3つしかない。これが様々なところから、「本当に意味があるのか」と非難を受けた。それに対して福田氏は「私は、意味があると考えている。外で立っていて直接熱風や爆風を浴びれば、死ぬ確率は100%。生存率がゼロであるならば、建物の中に入って例え10%であってもその確率にかけて欲しいと思う。地下に逃げ込めばさらにその確率は上がるだろう。そのための社会教育が必要だと考える。危機管理は0か100かで考えることはできない」と強調する。

実際に、第2次世界大戦ではナチスドイツによってロンドンにV-1号、V-2号ロケットが2000発以上撃ち込まれたが、ロンドン市民は地下鉄に逃げ込んで避難生活を送り、多くの命が守られたという。地下空間の爆弾に対する強さは立証されているのだ。イスラエルでも、湾岸戦争時にスカッドミサイルに対して地下空間が強いということが示された。核兵器に対してどれだけ有効かは定かではないが、それでも確実に地上にいるよりは地下にいる方が生存確率は高いだろう。「重要なのは、こういった知識をどのくらい自治体や学校、企業の中で教育できるかだ。そしてそれに対する訓練を怠らないこと。そのようなリスク・コミュニケーションの徹底が、1人ひとりの命を守ることにつながる」(福田氏)。

激変の時代!海外リスクに備えるの他の記事

おすすめ記事

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方