2015/07/25

誌面情報 vol50

平時は見守りに活用。マイナンバーカードにも

福岡県糸島市

東日本大震災以降、原子力発電所をめぐりさまざまな議論がなされている。特に原発から30KmのUPZ(緊急時防護措置準備区域)圏内の市町村は、災害や事故が発生すれば住民の速やかな避難活動が重要だ。佐賀県の玄海原子力発電所のUPZ圏内にある福岡県糸島市は、九州大学と共同でICカードを活用した避難支援システムを開発。市内にある離島からの避難は、それまで95分かかっていたものを半分以下の41分に短縮した。

福岡県福岡市の西側に位置し、佐賀県と接する福岡県糸島市。福岡市のベッドタウンでありながら、佐賀県の玄海原子力発電所から半径約30kmのUPZ圏内に1万5000人が暮らしている。さらに糸島市は玄海原発から風下に位置するため、玄海原発で事故が発生した場合、1時間で市内全域に影響が及ぶ。玄海原発は現在は稼働停止しているが、再稼働に当たってはUPZ圏内の住民の円滑な広域避難体制の構築が不可欠だ。しかし過去の訓練では指定避難所での入所確認に時間がかかり、円滑な住民の入所確認方法が模索されていた。

糸島市の課題

ICカードによる避難支援システムを開発した九州大学システムLSI研究センター特任准教授の中井俊文氏は、もともと大手電機メーカーであるシャープでICチップを研究。その技術は現在パスポートなどに活用されているという。

中井氏は「当時の市長(前糸島市長の松本嶺男氏)から、『原子力問題は避難体制を構築しないと議論ができない。住民の迅速な避難に、を活IT用できないか』と話を持ちかけられたことが、開発のきっかけ」と話す。

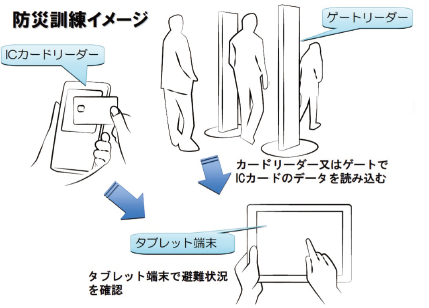

糸島市の防災計画では、まず原発事故が発生した場合に住民は最寄りの一次避難所に避難。その後、離島からは船舶を、市内ではバスなどを活用して広域避難所に移動し、スクリーニング(汚染検査)を受けることにしている。そのため、それぞれの避難所に逃げ込んだ住民の速やかな状況把握が課題となっていた。

ICカードで避難支援

糸島市と中井氏らが開発したICカードは、搭載されるICチップに本人の個人情報をあらかじめ埋め込んでいるため、専用のスマホアプリのICカードリーダーにかざすだけで情報を読み取ることができる。さらに、RFIDも貼り付けているため、避難所で専用のゲートをくぐっただけで個人情報を避難所本部に自動的に通知する。住民の広域避難所への移動に活用する、市が運営するコミュニティバスにもGPSが搭載されているため、誰がどの避難所に待機しているのか、バスに乗って今どこにいるのかまで正確に把握することも可能だ。避難状況などはタブレットでも確認することができるため、状況を確認する行政区長などはいちいち災害対策本部に問い合わせる必要はない。また、タブレットで世帯単位で避難状況を確認できるため、避難所でタブレットを回覧することによって、自分の家族がいまどこの避難所にいるかを確認することができる。広域避難所でのスクリーニング検査結果も同システムで管理することができるという。

実際に、このシステムを活用して2013年に避難訓練を実施したところ、最も時間がかかるとされる離島から広域避難所に移動し、スクリーニングが完了するまで41分と、それまで各集合地点で住民を確認するのに95分かかっていたものが半分以下まで短縮できたという。

「佐賀県唐津市、長崎県壱岐市と3県合同避難訓練を開催した結果、ICカードを利用した確認方法では1人当たり平均16.8秒でスクリーニング受付をすることができたが、他市は名簿で管理していたためそれぞれ平均227秒、497秒かかっていた」と中井氏は話す。現在、糸島市内で25000枚を配布。UPZ圏内では住民の6割以上に普及しているという。

※RFID(Radio Frequency identifier)…ID情報を埋め込んだRFタグから、電磁界や電波などを用いた近距離(周波数帯によって数cm~数m)の無線通信によって情報をやりとりするもの、および技術全般。

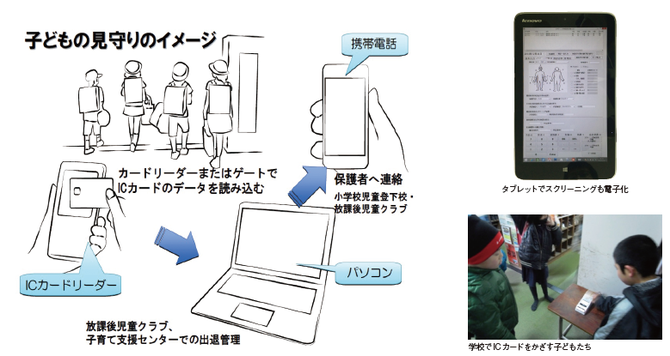

平時は「見守り」に活用。マイナンバーカードにも対応

このシステムの優れた点は、平時から子どもや高齢者の「見守り」に利用できる点だ。現在、市内5カ所の小学校で約600人の児童が利用。登下校時にカードリーダーにかざしたり、専用のゲートをくぐることで、保護者に子どもの登下校情報がメールで通知される。また、カード内には血液IC型、アレルギー、通院先、投薬履歴、病歴、緊急連絡先などの情報も入っているため、例えば高齢者が意識を失い、倒れているところを保護されて救急車で搬送されるときも、救急隊員がアプリで本人の状態を確認し、家族やかかりつけの医師に連絡することもできる。ほかにも、金銭のチャージ機能もあるためコミュニティバスの支払いができるほか、市内の図書館の貸し出しカードにもなる。当初からの設計に組み込んでいたため、今年10月から開始されるマイナンバーの情報を登録した「マイナンバーカード」にもシステムの搭載が可能という。今後の課題は、糸島市だけでなく隣接する自治体にどのように広めていくことができるかだ。例えば、隣接する福岡市の避難所に避難した人の情報はみることができない。

中井氏は「日ごろからカードを活用することで、いざというときに使うことができる。隣接する自治体も含め、このシステムをもっとたくさんの人に活用して欲しい」と話している。

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方