2016/01/24

誌面情報 vol53

「2015年11月18日開催セミナー」

力量あるBCP責任者と社内の盛り上がりが不可欠

アニコムホールディングス株式会社監査役

長岡技術大学非常勤講師 岡部紳一氏

BCPを策定したものの、なかなか定着しないと不安を抱えている組織は多いのではなかろうか?BCMS(事業継続マネジメントシステム)の国際規格ISO22301の開発に携わった岡部紳一氏が国内の中小企業を対象にアンケート調査した結果によると、BCPの策定には、社長の指示による影響が最も強く関係しているものの、BCPが組織に定着するためには、社長指示だけでなく、力量のあるBCP責任者がいることと、社内の盛り上がりが不可欠なことが明らかになったという。さらに、社内の盛り上がりにつながるBCP環境や企業風土の必要な要素も浮かび上がった。一方で、BCPが定着した企業には、災害時だけではなく、平時における様々なメリットが生まれているという。

BCPを策定したものの、定着まではしてないという悩みをしばしば耳にする。定着したかどうかを定量的な方法で客観的に評価することは難しい。定着しているというからには、各自がBCPで計画したことを確実にやれる実践力がつき、自信をもって「しっかり取り組んでいる」と言えるレベルになっていることが求められる。

では、有効なBCPを導入・定着させるために必要な要素は何か。また、それを阻害する要因は何なのか。これらを明らかにするため、BCPを策定した企業を対象にアンケート調査を行った。調査は、中小企業を対象にしたものだったが、大企業でも共通している点は多いように思える。

調査の結果、「BCPの策定」の理由は「社長の指示」が大きな要因であることがわかった。取引先などの外圧は直接の原因とは認められなかった。つまり、トップのリーダーシップだけでBCPは策定できるということである。しかし、トップのリーダーシップが発揮されても、必ずしもBCPが定着しないことも調査結果から明らかになっている。

「有効なBCPの定着」を促すためには、「力量のあるBCP責任者」と「社内の盛り上がり」の2つの要素に強い相関関係が見られる。

事業継続とは、企業の能力であり、言い換えれば実践力でもある。それは社長のリーダーシップだけで組織の能力が獲得できるものではなく、有能なBCPリーダーが組織全体を引っ張り、同時に動機づけされた社員が同じ目的を共有して取り組んでいく盛り上がりが重要であり、そのような状況を生み出すBCP環境と、企業風土が不可欠ということだ。

BCP環境とは、社員一人ひとりがBCPの必要性を認識し、関係部の幅広い参加のもと、自力でBCP活動を進めることができることなどである。一方、企業風土とは、全社で情報が共有され、社員の一体感があり、風通しのよい職場で、現場への権限が付与されていていることなどだ。

こうした企業風土のもとで、BCPが定着すると、BCPを作成しただけの企業よりも、平常時に幅広い分野で様々なメリットが出ていることもわかった。

例えば、対外的に営業上のプラスとなったり、日常業務の効率化や改善になるだけでなく、社員のリスクに対する意識がアップし、業務を全体的な視点で理解、判断できるようになったり、目的を共有して社員一丸となって活動することで社員の一体感が醸成される。

逆な言い方をすれば、平常時にこうしたメリットが出てくるようなBCP活動が必要ということだ。そうすることが、「自社にあったBCPを策定すること」と「身の丈にあったBCPをつくること」になり、定着させることにつながっていく。

BCPを策定する際に、どこかの既成のテンプレートを書き換えただけでは、定着するはずがない。有能なリーダーのもとで、BCP活動を通じて、現場の社員が学習しながら、自分たちの事業継続のための対策を作り上げる努力を避けて通ることはできない。そのためには、どのような緊急事態が起こりうるのかを、まずトップから現場社員までが共有し、そのような事態に対して、自社で入手できるリソースを最大限に活用して、創造的なアイデアを出し合って自分たちだけでの対応策を策定することが大切である。

本調査の結論から言えば、有効なBCPを組織に定着させていくためには、社長の指示だけでなく、力量のあるBCP責任者と社内の盛り上がりが不可欠である。社長のトップダウンだけでは定着しない。社内の盛り上がりには、関係部署の参加や、PDCAが回る環境、具体的な緊急事態への理解、さらに企業風土として全社の情報共有態勢と社員の一体感が重要な要素となる。この社内の盛り上がりこそが、BCPの組織の能力を確立するキーである。そして、BCPが定着することで、平時の業務に関連するBCPの利点が幅広い分野で認識される。平時にこのようなメリットが享受できているかは、自社の身の丈に合ったBCPが定着できているかどうかの判断のポイントになる。

※1 調査は、アンケート調査票を対象企業に送付して、回答してもらう方法を採用 した。13の質問分野、合計133の質問項目に回答してもらった。アンケート調査票の送付数は268、回答数は100(回答率37%)。質問項目には、①から⑤までの5段階のいずれかを選んで 回答するリッカート方式を採用した。対象企業は、ニュートンコンサルティング(株)の協力を得て、同社がBCP作成の支援をしている企業に調査票を郵送して調査に協力してもらった。

BCP定着の因果関係を探る アンケート調査結果

BCP 定着の原因となるものは

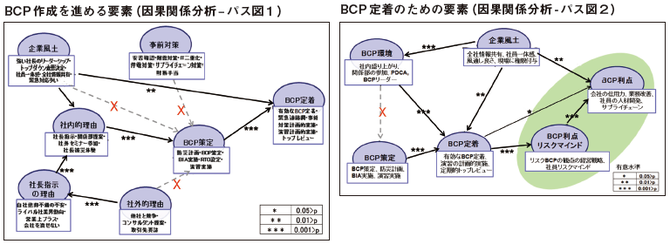

「BCP策定」の因果関係 をパス図1の結果からみると、BCP策定の原因は、「社内的な理由」(おもに社長の指示)によるものが大きい。「社外的な理由」(例:取引先の要請)は、 直接的な原因と認められなかった。「企業風土」も、BCP策定の直接の原因と認められず、防災活動など個別の「事前対策」の実施も、必ずしもBCP策定に つながっていない。

BCP策定の原因と言える「社長の指示に」対しては、社外的な理由(取引先の要請ほか)と「企業風土」が影響を与えている。言い換えれば、社長がBCP作成を促す背景には、これらの項目が影響を与えていると考えられる。

一 方、「BCP定着」の因果関係をパス図2の結果からみると、BCP定着には、「BCP環境」と「企業風土」が主な原因となっていることがわかる。また、 「BCP環境」には、BCP定着の相関分析で浮かびあたった有能なBCPリーダーと社内盛り上がりが重要な項目として含まれる。さらに、社内でBCPの必 要が認識・共有され、関係部署が広く参加し、PDCAがきちんとまわり、備えるべき具体的な緊急事態が理解され、BCP活動で社内が盛り上がっている状態 を指している。企業風土は、BCP環境にも因果関係を示す矢印が伸びており、BCP環境を醸成するために、企業風土の要素が必要であることを示している。 その企業風土とは、全社の情報共有体制があり、社員の一体感、社内の風通しの良さ、現場社員への権限が付与されている組織の状況である。

今 回の調査分析からBCPを定着させている企業では、平時の業務に関連して、幅広いBCPのメリット(利点)が認識されていることもわかった。認識されてい るさまざまなBCPのメリットが一様に醸成されるのではなく、一部のメリットが他のメリットを生み出している因果関係が想定されたので、さらに統計分析を 進めたところ、「BCP定着」から「リスクマインド」そして「BCP利点」への因果関係があることが確認された。BCPが定着する段階で、まず、会社のリ スク/BCPの観点の経営戦略が採られ(トップのリスクマインド)、社員リスク意識が向上する(社員のリスクマインド)、その上で、この2つのリスクマイ ンドが引き金(原因)となって、幅広い分野のBCPメリットを引き出すことを示している。

BCP メリットには、対外的な信用力の向上、社内の業務改善、社員の業務の幅を広げる、社員の人材開発など広い分野にわたっている。これらの幅広いBCPメリッ トは、災害対策の枠を超えて、企業を強化する本質的なメリットといえる。企業を強くするBCPメリットに、トップだけでなく、社員のリスクマインドも原因 であるとはっきり出てきたことは注目すべきである。

ワークショップで考える 「どうすれば改善できますか?

11 月26日に開催した「BCPセミナー」で、参加者にワークショップ方式でBCP の定着が進まない理由を聞いたところ、「担当部署だけで実施している」「一体感がない」「社内認識がまちまち」「被災想定が社内でばらばら」「BCP のメンテナンスができていない」などの課題が出された。岡部氏が中小企業を対象に実施した調査でも、BCP の定着には、社内の盛り上がりが不可欠な要素である相関関係が明らかになったが、それを裏付けた形だ。

一方、定着が進んだ理由について聞いたところ、一番多かったのは、「現場の担当者を集めて訓練を実施している」など訓練・演習の実施であった。また、「被害想定を具体的に示している」「社外事例を自社にあてはめて紹介している」などの工夫もあった。

こ のほか、BCP が定着したことによるメリットについては、「早期のリカバリーで他社シェア獲得の可能性が増える」「客からの問い合わせに答えられる」「会社のイメージが アップする」など対外的なメリットだけでなく、「業務プロセスが整理された」「会社の強み、弱みがわかり、業務改善になった」などの業務改善、さらには 「社員がリスクを考えて行動するようになった」「視野の広い社員育成になる」「部門間コミュニケーションが活性化した」など、社内盛り上がりを示す多数の 意見が出された。

誌面情報 vol53の他の記事

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方