2016/05/04

誌面情報 vol53

大地動乱の時代

我々は本当の噴火の姿を知らない!

火山噴火予知連絡会会長の藤井敏嗣氏が、火山活動の盲点を語る。

(編集部注)この記事は、「リスク対策.com」2016年1月25日号(Vol.53)に掲載したものをWeb記事として再掲したものです。(2016/05/03)

不完全な火山監視

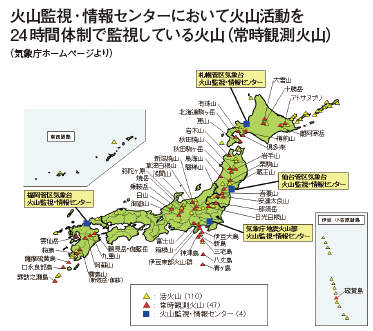

活火山とは「概ね過去1万年以内に噴火した火山か、現在、活発な噴気活動のある火山」と定義しています。我が国には、全世界の活火山数の7パーセントにあたる110の活火山が分布しており、このうち、気象庁が24時間体制で監視している「常時観測火山」は47あります。しかし、2014年9月の御岳山の噴火以降、八甲田山、十和田、弥陀ヶ原についても地震活動や噴気活動が活発化しているため、観測点の設置を進めており、近くこの3火山も常時観測火山に組み込まれる予定になっています。残りの活火山は、人工衛星を使ったり、地震予知のための観測網を使って監視していますが、火山としての観測体制は十分にできていません。

47を常時観測火山に選んだ理由は、あらかじめ噴火の切迫度を決めることは難しいため、最近100年間に噴火を繰り返している23火山をまず選び出しました。次に、最近100年ぐらいの間に、火山の下で地震活動など異常事態が起きたことがある18火山を選んでいます。地震計が発明されたのが明治時代ですから、地震活動が起きたかどうかの判断は最近100年程度の期間に限られます。あとは、今は異常は見られないが、過去の噴火履歴からして噴火の可能性が考えられるものが3火山。そして、噴火をした場合の社会的影響が非常に大きい3火山を加えました。実はこれは、富士山を入れるために考えた口実のようなものです。ですから常時観測火山は、決して噴火が切迫しているとの理由で選んだものではないということです。切迫度を測るための中長期の予測手法というのは確立していません。

小規模な噴火しか経験してない

噴火は、溶岩流を流すだけでなく、噴石を伴ったり、火砕流を起こしたり、大量の火山灰を降らせるなど様々な災害を引き起こします。土石流や融雪による泥流が起きることもありますし、2000年の三宅島噴火のように火山ガスを出すこともあります。特に噴石、火砕流、融雪型火山泥流などについては、現象が生じてから短時間で居留地域に影響を及ぼし、住民や観光客などの生命に危険が及ぶ可能性もあります。被害の軽減を図るためには、噴火の兆候をとらえ、住民らを迅速に避難させることが重要です。しかし、この兆候をとらえることは簡単ではありません。

最近の日本で起きている火山噴火を振り返りますと、2000年3月の有珠山噴火から、14回の噴火が起きています。直近は2015年6月の箱根山の噴火です。噴火と呼びたくないような小さな規模ですが、火山学の定義上は噴火と呼ばざるをえません。では、最近の噴火により、どのくらいの量の石、あるいはマグマを吹き出したかというと、2000年3月の有珠山は1万6000人を一斉に避難させるような噴火でしたが、このときの噴火規模は100万トンの噴出物を出した程度で、日本の噴火の中でも小規模でした。やや大きいのが2000年6月の三宅島噴火で3300万トンでした。東日本大震災の直前2011年1月26日に噴火した霧島の新燃岳は5000万トンの中規模噴火です。最近で1番大きいのは2013年11月20日から続いている西之島の噴火で、これは今4億トン以上になっています。それ以外は本当に小さい。つまり、我々が記憶にある噴火というのは、ほとんどが小さな規模ばかりなのです。

誌面情報 vol53の他の記事

- 車両燃料の不足はなぜ起きた

- 特別寄稿 災害医療に必要な非日常性(上)

- 札幌に本社設立でBCMを強化

- 期待高まる災害救助犬

- 巻頭インタビュー 火山噴火予知連絡会会長 藤井敏嗣氏

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方