2016/07/28

誌面情報 vol53

北九州市危機管理参与/救急救命九州研修所 教授 郡山一明

北九州市立八幡病院 副院長 伊藤重彦

北九州市立大学准教授 加藤尊秋

はじめに

北九州市では、2007 年から災害時の医療体制を整備している。

災害発生後に日常体制の延長線上で緊急医療(急患外来や急患手術)を行おうとしても、災害で発生する多数の患者には対応できないため、地域防災計画と市医師会の災害医療救護計画を一体化させ、避難所開設の時点から地域医療の支援を展開することを柱とする。

そのために、市立病院救命救急センター内にインテリジェンス機能を構築するとともに、米国で導入されている危機対応の標準的な仕組みであるインシデント・コマンド・システム(以後、ICS)を導入している。今号から2回にわたり、北九州市の災害医療体制と、その成果について報告する。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2016年1月25日号(Vol.53)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年7月28日)

1. 災害医療の問題点

(1)災害対応の考え方の変遷

災害は「自然的条件」と「防災の未整備性」の総和として発生する。我が国の行政がこのことに気づいたのは、日本各地で急速な都市化が進む最中に起きた昭和34年の伊勢湾台風災害であった。死者4097 名、行方不明401名という未曾有の被害が起きた原因には、台風、暴風の強さ、および高潮の大きさ、並びに進路等の「自然的条件」と、進路上にある都市の開発に際しての防災不備、水防体制の不備、警報発令の遅延等の「防災の未整備性」が関与していると考えられた。

これを契機に災害対策基本法が制定され、行政は、その災害対応を(災害対策基本法逐条解説の言葉を借りれば)災害発生後の「泥縄的事後処理」なものから、「地域」を基本単位として、日常的に「災害発生予防」を行うとともに、災害発生時の「応急対応」と、その後の「復興」について、事前に地域防災計画を準備して総合的・計画的に整備を図ることとなった。

一方、災害時の医療は地域防災計画の中で応急対応の一部に位置づけられたが、災害医療が体制として整備されたわけではなく、日常の救急医療の延長線上とされた。

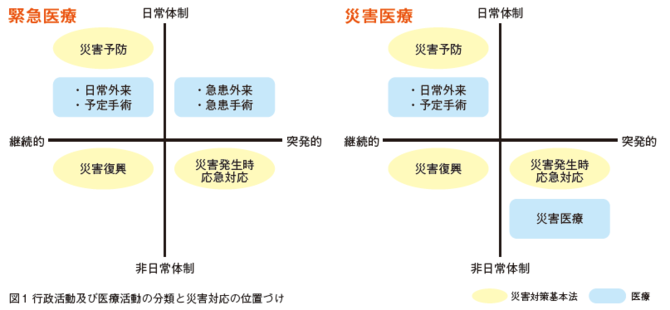

(2)最大の課題は日常からの体制変更

図1の「行政活動及び医療活動の分類と災害対応の位置づけ」を見れば明らかなように、災害対策基本法に規定される行政の災害対応(黄)は、災害発生前後で日常体制から非日常体制へと縦の移動をするのに対し、救急医療体制(左:青)は日常体制内で突発事態をこなす横の移動であり、行政体制と救急医療体制は交わらない関係にある。この原因は、災害医療と救急医療を同一視したことにある。

救急医療は主に単数の患者を対象とするのに対し、災害医療は多数の負傷者を対象とする。多数負傷者に効率的に医療を提供するためには「現場への救急隊の派遣」「現場での医療機関の選択」、「医療機関への搬送」、「医療機関での受け入れ」の4つの体制整備が必要なのだ。災害対策基本法の主旨に則れば、災害医療対応とは行政の災害対応と連動する縦の移動を構築するべきだった(図1右の青)。行政は救急医療と災害医療を見誤ったのである。そして、国は災害対策基本法のこの部分について未だ改定を加えていない。

(3)DMAT も地域の災害医療体制整備があってこそ

近年、従来の日本赤十字医療チームに加えて、災害発生時の急性期医療を担うDMAT(災害派遣医療チーム)や、避難所生活が始まる急性期から亜急性期の地域医療支援を担うJMAT(日本医師会災害医療チーム)が養成され成果を上げている。大変素晴らしいことであるが、これらは被災地外から応援に駆けつけるチームであり、災害発生直後に発災地にいるわけではない。発災地ではDMAT 到着以前から、地域の基幹医療機関であれば、ほぼ全てが災害対応を開始せざるを得ないのである。災害対応にとって地域の災害医療体制整備は必須であり、日本赤十字医療チームやDMAT、JMAT はその基盤の上の応援部隊として位置づけるべきである。

誌面情報 vol53の他の記事

- 車両燃料の不足はなぜ起きた

- 特別寄稿 災害医療に必要な非日常性(上)

- 札幌に本社設立でBCMを強化

- 期待高まる災害救助犬

- 巻頭インタビュー 火山噴火予知連絡会会長 藤井敏嗣氏

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方