200万都市を脅かす降雪バンド―2月の気象災害―

収束雲(しゅうそくうん)が発生するしくみ

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/02/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

筆者の住む北海道札幌市は、約200万(2022年1月1日現在の住民基本台帳では196万668人)の人口を擁し、人口規模から言えば、東京、横浜、大阪、名古屋に次いで、わが国第5の都市である。一方、気象庁の気候統計によれば、札幌市では年間479センチメートルの雪が降る(1991~2020年の観測データに基づく平年値)。これは、都道府県庁所在都市の中では、青森市(567センチメートル)に次いで第2位であるが、人口50万人以上の都市に限れば、ダントツの第1位である。気象条件から見た札幌市の特徴は、何と言っても冬期間の降雪の多さにある。

札幌市に雪を降らせる気象要因は、主に3つある。その第1は冬の季節風であり、第2は北海道付近(太平洋側)を通る温帯低気圧である。そして第3は、「石狩湾小低気圧」と書いてある解説書が多いが、筆者は「収束雲」(しゅうそくうん)と表現する。今回は、200万都市札幌を脅かす収束雲(強い降雪バンド)について述べる。

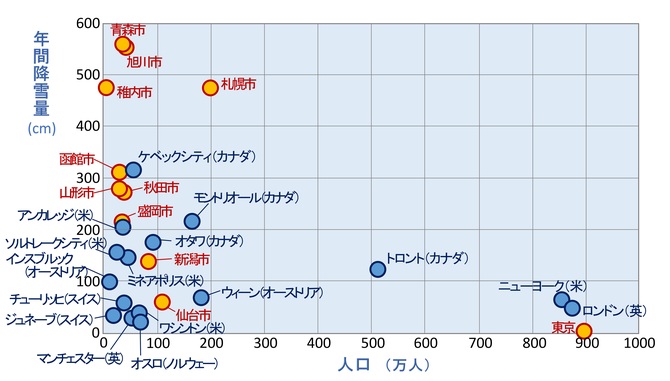

図1をごらんいただきたい。横軸に人口、縦軸に年間降雪量をとっている。この奇妙な座標平面で、世界の主な都市がどこに位置するかを見る。世界を見渡せば、札幌市より人口の多い都市はいくらでも存在する。だが、年間降雪量に関する限り、国外ではなく日本国内の各都市が上位を独占している。世界の主要都市の年間降雪量は、カナダのケベックシティ(人口約52万人)の約3メートル、同じくカナダのモントリオール(人口約165万人)の約2メートルなどが多い方の部類に入るが、青森市(人口約28万人)の567センチメートル、旭川市(人口約33万人)の557センチメートルには遠く及ばない。そして、200万都市札幌の年間降雪量(479センチメートル)は、人口規模を加味すると、驚異的な多さと言える。札幌市は、豪雪地に存在する大都市として、世界的にもまれな存在であることがわかる。

札幌の冬は、雪の降らない日がとても少ない。各月の降雪日数の平年値を調べると、1月は29.1日となっていて、雪の降らない日は2日位しかない。12月は26.8日、2月は25.2日で、この3か月間は約9割の日に降雪がみられる。

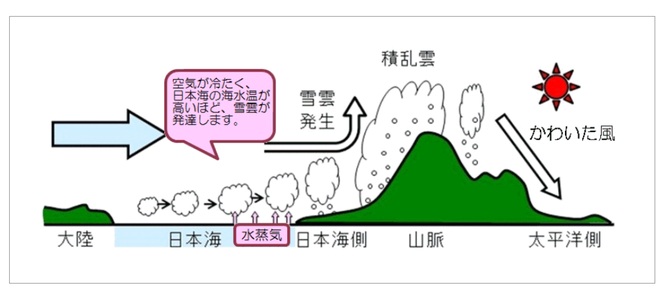

図2は、冬の季節風によって日本海側で雪が降るしくみの概念図で、札幌管区気象台のホームページに載っているものだが、北海道に限らず、本州の日本海側一帯に当てはまる。よく似た図は中学校の理科の教科書にも載っているので、これは日本国民ならだれでも知っている常識かもしれない。すなわち、大陸から流れ出した寒気が、日本海を渡るうちに海面から水蒸気の補給を受け、雪雲が発生して日本海側の各地に降雪をもたらす、というものである。山脈を越えた空気は乾いた風となるため、太平洋側では晴天となる。

図2の中に、「空気が冷たく、日本海の海水温が高いほど、雪雲が発達します」との記述がみられる。さすがは札幌管区気象台で、そこまで書き込んでいる概念図はあまり見たことがないのだが、この知見は、日本海側の降雪を考える場合にとても重要なことである。つまり、冬の季節風に伴う日本海側の雪の降り方は、気温と海面水温のコントラストが大きいほど強いという特徴がある。

冬の季節風によって大陸から流れ出す空気の温度は常に変動しているが、平均的には1月下旬頃に最低となる。これに対し、日本海の海面水温は、気温より約1カ月遅れて、2月下旬から3月上旬頃に最低となる。このように、気温と海面水温の変化には時間のずれがある。このことは、本連載の「初冬の広域停電」(2020年11月)でも述べた。

気温と海面水温のコントラストが大きいのは、冬の前半の12月から1月にかけてであり、2月に入るとコントラストは小さくなっていく。つまり、2月は季節風に伴う日本海の雪雲の発達の勢いが次第に弱まり、季節風による大雪は降りづらくなっていく。しかし、「収束」という要因が関与すると、様相は異なってくる。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方