2018/06/22

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

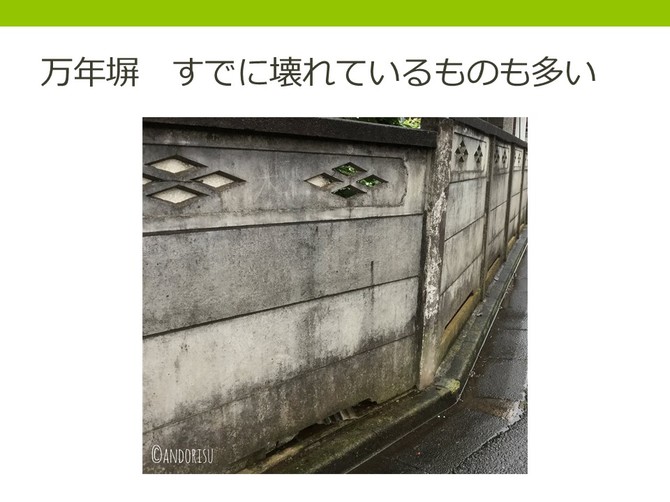

ブロック塀よりもキケン?。古い万年塀

熊本地震で倒壊したブロック塀は、違法なブロック塀なのか否かは報道からはわかりませんが、遺族の方が6789万円の損害賠償を求めています。理屈の上では古くて危ないブロック塀の方が、違法と言えず、危険の立証が難しくなるのだとしたら、なんだかとても不公平な気がします。

実際には、解釈で合理的な結論になるでしょうが、建築基準法改正前のものであっても、「危険なまま撤去しないことが違法であり罰金」という制度を作った方がこんな事故を二度と起こさない事に直結します。また、現状では同じ事故が地震で繰り返される可能性が非常に高いです。そうすると誰かが犠牲にならねばならず、そして裁判までしなければいけないのだとしたら、あまりにも過酷です。

ところで、古くていかにも倒れそうな塀にはブロック塀とは異なる万年塀というものがあります。

過去の地震なのか何なのか、すでに壊れていたり歪みがひどい塀です。関東地方に多いように思うのですが、みなさんの地域ではどうでしょう?昭和30年~40年ごろに流行ったようです。

実は、この古い万年塀、そもそも現在の建築基準法と比較することもできないかもしれない不思議な物体なのです。というのも、建築基準法は「コンクリートブロック塀」と「組積造」を対象に規制をしています。

高槻市で倒壊したコンクリートブロック塀については、以下のように書かれています。

1. 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

1. 一 高さは、2.2m以下とすること。

2. 二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。

3. 三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

4. 四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

5. 五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

6. 六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

7. 七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

高槻の小学校プール脇のブロック塀は2.2m以上あったことと、控え壁がなかった2点で違法と判断されました。

これに対し、組積造(そせきぞう)の塀は別の規定があります。

1. 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1. 一 高さは、1.2m以下とすること。

2. 二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。

3. 三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。

4. 四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

万年塀はコンクリートブロック塀ではありません。では、この組積造の塀にあたるのでしょうか?わからないので、国土交通省住宅局建築指導課にお聞きしました。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方