2018/07/09

事例から学ぶ

最優先は乗客の安全

台風・大雨による洪水が都市部に起こった際に懸念されるのが地下鉄や地下街への浸水。乗客の安全や設備をどう守るのか。都営地下鉄を運営する東京都交通局に聞いた。

都交通局では「乗客の生命が最も大事。これは交通事業者にとっては鉄則」(都交通局総務部安全対策推進課長・新原寛史氏)の大原則のもと、被害想定と対策を行っている。浸水被害の想定は2000年に発生した東海豪雨で記録した総雨量589mm、114mm/時になるという。また2017年に国が荒川の氾濫予想を出しているが、全101駅のうち40駅程度で影響が見込まれている。都交通局では、これらの災害に対する対策計画を策定。発災時には交通局長を本部長とした災害対策本部を設置し、対応にあたる。いち早く情報を集めるために、気象情報会社とも契約。ゲリラ豪雨もすみやかに把握できるように努めている。

乗客の避難については、「地上の安全な場所に避難してもらう」という原則。状況に応じて運転を見合わせ、乗客を誘導。駅から近くの安全な場所への誘導を行うという。また都営地下鉄には新宿線と三田線に一部地上区間がある。強風も運行停止の要因となり、風速25m/秒で運行を停止することがある。

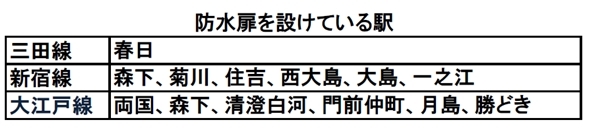

設備などを守るために止水板や水のうを駅に設置。さらにはゼロメートル地帯を中心とした13駅には出入口やコンコース内に防水扉も設置している。乗客の避難誘導を行った後、止水板の設置、防水扉の閉扉、電車の退避措置等をとる。しかし新原氏によると「隧道(ずいどう)と呼ばれるトンネル部分を水がつたうような事態になると、設備を守り切ることは難しいこともある」と説明。荒川の大規模氾濫といった場合の最大被害額の想定は出せておらず、まずは乗客の避難を最優先にし、設備の被害に関しては状況に応じて対応するという姿勢だ。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方