紀伊半島大水害――9月の気象災害――

台風の中心だけを見ていては足をすくわれる

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/09/16

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

東日本大震災のあった2011(平成23)年は、気象災害も少なくなかった。7月には「平成23年新潟・福島豪雨」が発生し、その7年前の「平成16年新潟・福島豪雨」をしのぐ記録的な豪雨となった。そして9月上旬には、台風第12号の影響により、西日本から北日本にかけての各地で大雨となり、特に紀伊半島では、総降水量が広い範囲で1000ミリメートルを超えた。この台風による死者・行方不明者は全国で98人に達したが、特に和歌山県と奈良県では大規模な土砂災害による犠牲者が多かった。このほか、洪水や浸水などにより、住家被害、農林水産業への被害、交通被害、放送設備への被害などが発生した。

この豪雨について、気象庁は特別の現象名を定めなかったが、この豪雨による和歌山・奈良・三重県での災害は、一般に「紀伊半島大水害」と呼ばれている。本稿では、この災害をもたらした気象状況の特徴について述べる。

2011(平成23)年9月1日、筆者は瀬戸内海に浮かぶ直島(なおしま)にいた。香川県直島町で行われる香川県総合防災訓練に参加するためである。筆者はこのとき、高松地方気象台長の職にあった。9月1日は防災の日で、毎年、政府を始め、地方公共団体等が防災訓練を実施する。香川県が総合防災訓練の会場として島嶼部を選んだのはこのときが初めてで、40機関から約850名の参加があった。各機関は、訓練資材や車両を直島に搬入しなければならず、大変苦労したようだった。

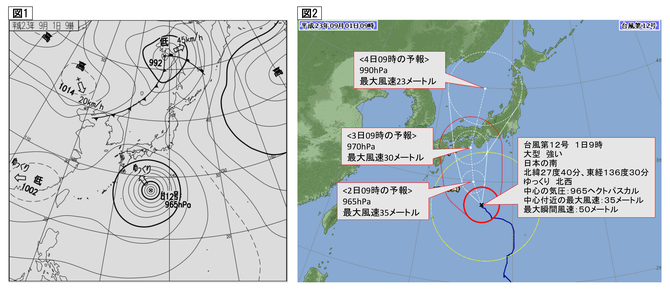

この訓練が始まる直前の1日9時の地上天気図を図1に示す。この時点で台風第12号が本州の南海上にあり、図2に示すような進路が予想されていた。翌々日には台風が香川県にかなり接近する予想であった。このような状況から、総合防災訓練に参加している各機関から強い要望があり、訓練終了後に現地で台風説明会を実施することになった。総合防災訓練が行われた町民グラウンドに隣接する直島小学校の体育館が台風説明会の会場として選ばれ、高松地方気象台長がみずから説明に立った(写真1)。総合防災訓練に参加した各機関のほか、直島小学校の6年生も授業の一環として聴講することになり、台風説明会への参加者は60名を超えた(写真2)。なお、高松地方気象台は、高松市内の気象台庁舎においても、直島と同じ時間帯に台風説明会を開催し、また香川県庁にも出張して説明会を実施した。

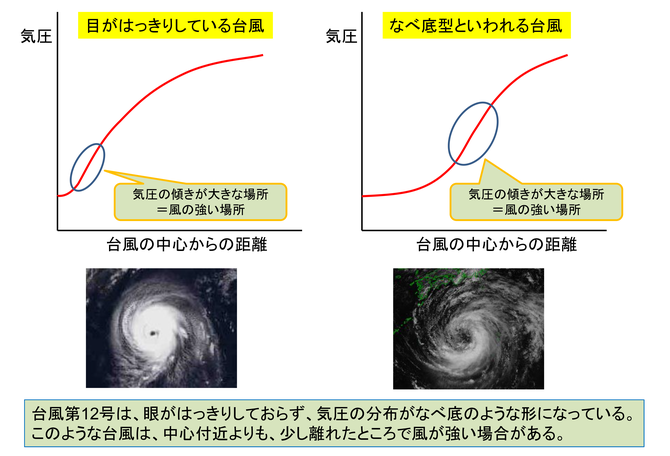

図3は、直島小学校での台風説明会において、筆者が説明に用いたスライドの中の1枚である。この図は、典型的な台風(目がはっきりしている台風)と、なべ底型といわれる台風とを比較している。2つのグラフは台風の気圧プロファイルを模式的に表したもので、台風の中心からの距離と気圧の関係を示している。典型的な台風では、中心(目)の近くに気圧の傾きが最大となる場所がある。これに対し、なべ底型の台風の場合は、台風中心部の気圧の低い領域が広く、中心から離れたところで気圧の傾きが最大となっていて、台風の気圧プロファイルが鍋(なべ)の断面のような形になっている。このとき接近中の台風第12号は、なべ底型のタイプであった。台風がなべ底型であると、一体、何が問題になるのか。それを一言で言うと、台風の中心だけを見ていては足をすくわれる、ということである。

気象庁の通常の気象解析では、低気圧や高気圧の中心位置の緯度・経度が1度刻みで決定される。しかし、台風については0.1度刻みである。つまり、普通の低気圧や高気圧に比べ、10倍の細かさで決定されている。これを水平距離の精度に換算すると、約10キロメートルの精度で中心位置を決定していることになる。中心位置と同時に発表される1時間後の推定位置や、5日先までの予想位置(予報円の中心位置)についても同様である。中心位置の緯度・経度を0.1度刻みで決定するには、熟練した解析技術者による手の込んだ作業が必要で、人手がかかる。しかも、台風接近時にはそれを1時間ごとに繰り返すから、気象庁の通常の作業体制では無理で、台風臨時編成という特別の態勢が敷かれる。つまり、それだけ人件費を費やしてこの作業が遂行される。

そこまでしてこの作業を行う理由は、台風という気象じょう乱に伴う暴風などの激しい現象が中心付近に集中し、しかも、おおむね軸対象に分布しているため、精密な中心位置を決定することに防災上の意味があるからである。

しかし、なべ底型の台風の場合は、中心部の気圧の低い領域が広いため、中心位置を精密に決定することの意味が薄れる。中心域に気圧の極小点が複数存在することもあり、台風中心をどこに決定するかは任意性がある。なべ底型の台風を精密に解析するには、風の弱い中心域の大きさを正確に決定する必要がある。言い方を変えれば、暴風域が中心からどのくらい離れているのかを示す必要がある。なべ底型の台風の暴風域は、円形でなくドーナツ型をしている。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方