「外国人技能実習制度」廃止をめぐる議論

理念と現状の乖離の是正へ

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

2023/04/18

ニューノーマル時代の労務管理のポイント

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

出入国在留管理庁は、令和5年4月10日に開催された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第5回)」で提示された中間報告書(たたき台)を公表しました。中間報告書では、「技能実習制度を廃止し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討すべき」とされており、今後の外国人技能実習制度の在り方について様々な議論がなされています。

外国人技能実習制度は、1960年代後半ごろから海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度を原型として、1993年に制度化されたものです。日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、開発途上国等へ技能、技術または知識の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。

技能実習生の受入れ方式には、企業単独型と団体監理型があります。企業単独型は、実習実施者が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の従業員を受入れて技能実習を行うものです。一方、団体監理型は、監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の実習実施者で技能実習を行うものです。2022年末では、団体監理型による受け入れが98.3%となっています。

技能実習生は、原則として、入国後に日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等について講習を受けた後、実習実施者との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。職種別では、建設関係、食品製造関係、機械・金属関係が多くなっています。

外国人技能実習制度は、当初、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に基づき実施されていました。しかし、監理団体や実習実施者による実習体制が不十分であったり、技能実習生の保護体制が整っていなかったりなどの問題があったことから、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行され、外国人技能実習制度の適正化を図るとともに、優良な実習実施者や監理団体に限定して実習期間の延長や再実習を可能にするなど、外国人技能実習制度の拡充が図られました。

外国人技能実習制度は、本来、人材育成を通じた国際貢献を理念とするものですが、現実には、人手不足が深刻化するなかで安価な労働力を確保するための手段となっていることが少なくありません。また、実習生が暴力を振るわれたり、劣悪な生活環境下で監禁状態にあったり、賃金不払いのまま労働を強制されるなど、人権侵害も多発しています。

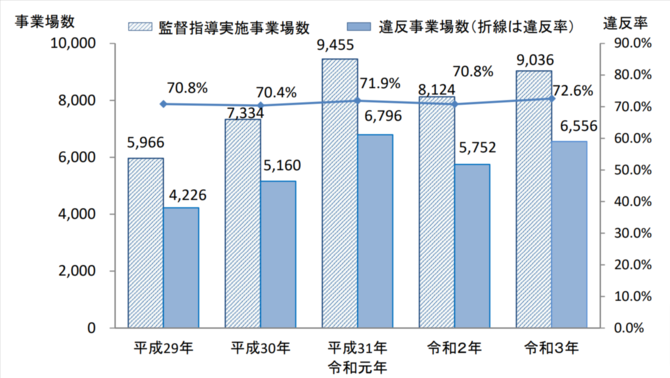

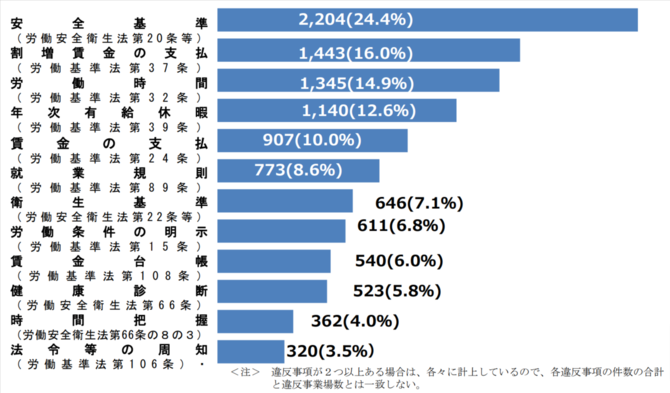

厚生労働省の「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和3年の監督指導、送検等の状況」によると、2021年には、労働基準監督署による監督指導が9036件実施され、その72.6%に当たる6556件で法令違反が認められています。主な違反内容は、使用する機械等の安全基準違反、割増賃金の不払い、違法な労働時間などです。送検件数も25件あり、偽造の労働時間を賃金台帳に記入した事案や無資格の外国人技能実習生に重機を運転させていた事案などが含まれています。

外国人技能実習生の失踪件数も増加傾向にあり、令和3年の失踪者数は、7167人となっています。外国人技能実習制度では、原則として、転職が認められていません。失踪した実習生は、生活の糧を得るためにアルバイトなどをしながら日本国内に残留していると思われます。外国人が在留資格で認められている活動範囲を超えて収入を得る活動を行う不法就労については、入管法で罰則が定められており、逮捕されれば出入国管理庁の収容施設に収容され、母国に強制送還されます。

ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事

おすすめ記事

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方