職場の熱中症対策を義務づけ

改正労働安全衛生規則が施行

本格的な夏が到来する前に

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

2025/06/03

ニューノーマル時代の労務管理のポイント

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

職場で発生する熱中症による死亡災害を踏まえ、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。事業主は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症対策を職場で講じる義務を課せられました。

今回の改正法施行で、事業者に義務付けられたのは以下になります。

1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

①作業からの離脱

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

「熱中症を生じずるおそれのある作業」とは、WBGT28度又は気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間超えが見込まれる作業を指します。

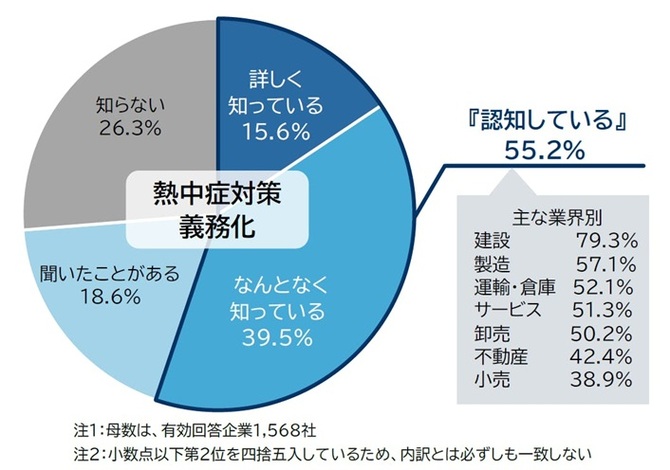

事業者が上記の対策の実施を怠った場合、6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。しかしながら、帝国データバンクが実施した調査によると、改正労働安全衛生規則による事業者の義務についての認知率は55.2%にとどまっており、「知らない」が26.3%になっています。また、業種別では、建設業では約8割が認知している一方で、製造業、運輸・倉庫業、サービス業、卸売業では5割程度、不動産業や小売業では4割前後となっており、業種間で認知率に差が生じています。

熱中症対策が義務化されたのは、熱中症災害では死亡する割合が高いからです。厚生労働省の調べによると、他の災害と比較して約5~6倍になっています。なお、熱中症の死亡災害は2年連続で30人レベルとなっています。

熱中症による死亡災害のほとんどは、初期症状の放置や対応の遅れが原因です。熱中症で従業員を死亡させない、重篤化させないための対策に参考になるのが、厚生労働省の「職場における熱中症予防基本対策要項」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要項」です。

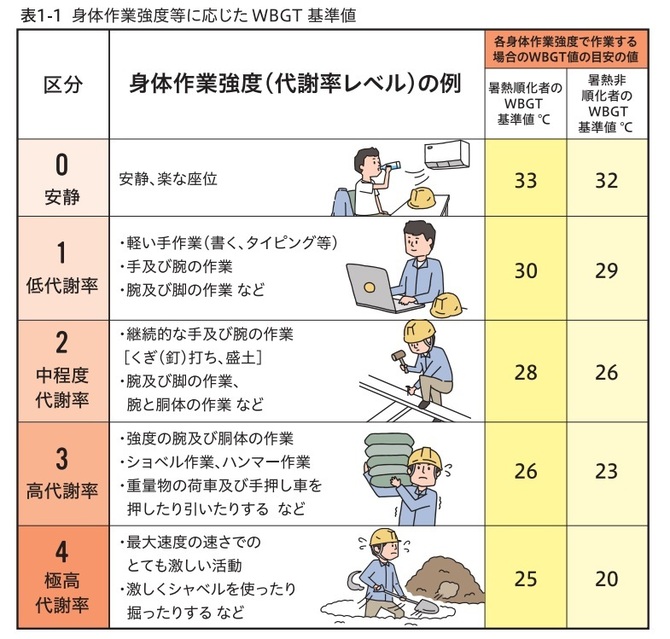

「職場における熱中症予防基本対策要項」では、身体作業強度に応じたWBGT (暑さ指数)の基準値を示し、基準値を超えた際のWBGT自体の低減、または身体作業強度の低い作業への変更などを求めています。

基準値を超える場合の熱中症予防対策に、①作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備等)、②作業管理(作業時間の短縮、暑熱順化、水分や塩分の摂取、服装、作業中の巡視)、③健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体状況の確認等)、④労働衛生教育(熱中症の症状、予防方法、事例、緊急時の救急処置等の周知)を示し、実施を求めています。

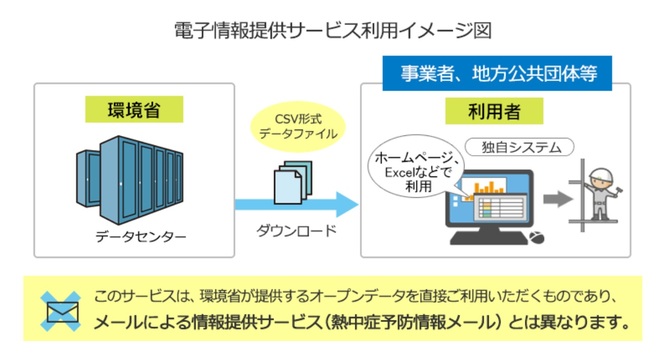

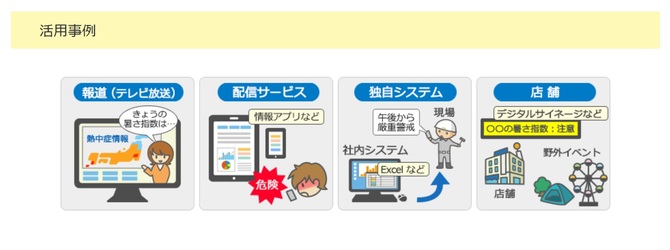

環境省では令和7年は4月23日から、「暑さ指数(WBGT)予測値等電子情報提供サービス」を発信し、熱中症対策に取り組む事業者も活用できます。この情報を通じて日々の変化に応じた対策を検討できます。環境省の「熱中症予防情報サイト」には提供サービスの活用方も掲載しています。

ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方