2013/04/17

防災・危機管理ニュース

インターリスクレポート <BCMニュース>より

鳥インフルエンザ(H7N9型)関連ニュース【第一報】 2013年4月10日

株式会社インターリスク総研コンサルティング第二部

BCM第一グループマネジャー・上席コンサルタント 小島勝治

BCM第二グループ上席コンサルタント 榎田貞春

インターリスクレポートは、MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティング会社であるインターリスク総研が、企業を取り巻く様々なリスクについてご提供するリスク情報誌です。

2013年3月31日、中国政府(中国衛生部及び上海市衛生部)は、「上海市および安徽省で3人が『H7N9型』鳥インフルエンザウイルスに感染し、そのうち2人が死亡した」との発表を行った。その後、同型の鳥インフルエンザの感染者は増加してきており、2009年に全世界的に感染が拡大した「H1N1型」の新型インフルエンザの再来か、と危惧する声も聞こえてきている。また、企業においても万が一の事態に備えて、BCP(事業継続計画)を発動する準備に着手したところも少なくない。本稿では、鳥インフルエンザ(H7N9型)の直近の状況を取りまとめて提供するとともに、現時点で企業が講じておくべき対策について解説したい。

1.新型インフルエンザと鳥インフルエンザ

新型インフルエンザとは、鳥や豚の世界で感染していた鳥/豚インフルエンザのウイルスが、初めてヒトからヒトに感染するようになったものをいう。毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとは異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を持っていないため、容易に感染拡大し世界的にも大流行(パンデミック)することが懸念されている。最近では、2009年に新型インフルエンザ(H1N1型)が日本も含めて世界的にも大流行したことが記憶に新しい。

現在、中国で発生しているのは鳥インフルエンザ(H7N9型)であり動物からヒトに感染している状況である。今後、ヒトからヒトに感染することが確認された場合に、新型インフルエンザ(H7N9型)として位置づけられることになる。

2.鳥インフルエンザ(H7N9型)の現況

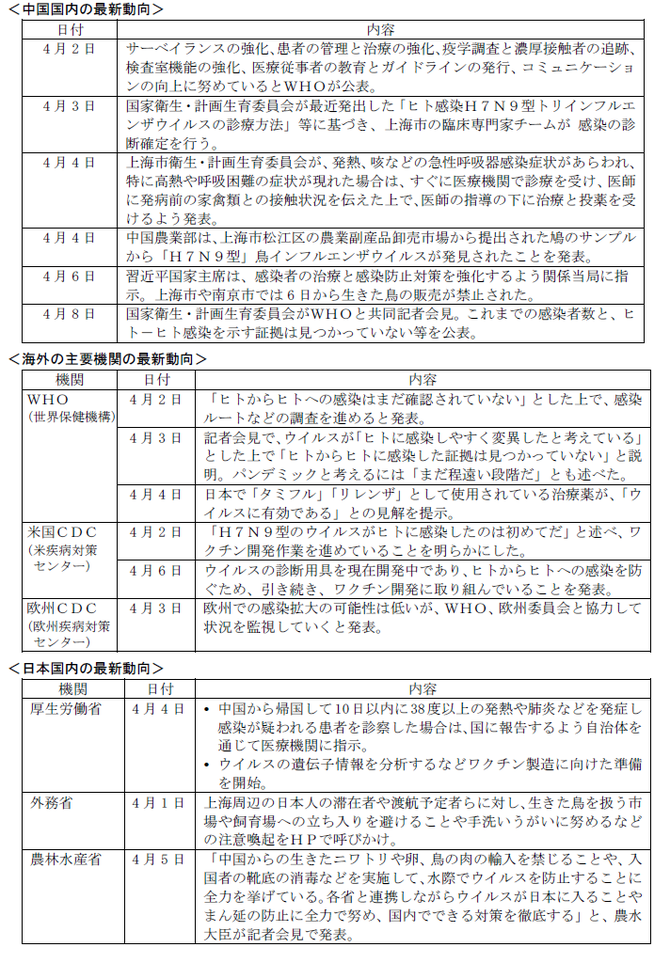

2013年4月9日時点で判明している、H7N9型鳥インフルエンザの特性、感染状況、各国の対応策は以下のとおりである。

(1)H7N9型の特性

・3種類の鳥インフルエンザウイルスの遺伝子が混じってできた新しいタイプのウイルスである。

・通常、病原性はそれほど強くないとされるが、免疫のある人はほとんどいないため、感染すると重症化するおそれがある。

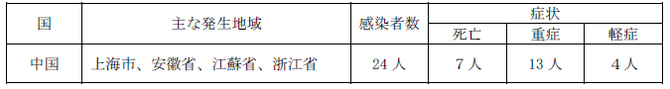

(2)感染状況

(2013年4月9日国中国午前10時時点)

(3)各国の動き

3.現段階における企業の対策

日本国内では、昨年公布された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)が5月10日までに施行されることになっている。この法律は、2011年9月に改定された「新型インフルエンザ対策行動計画」などの各種対策の実効性を確保し、法的根拠を明確にするという目的のために制定されたものである。

この特措法により、指定公共機関(*1)においては、自治体が作成する行動計画と整合を取るなどの対応が必要になってきているが、一般の企業においては、今後起こり得る新型インフルエンザや新たな感染症の流行に備えた対策は従来と大きく変わることはない。

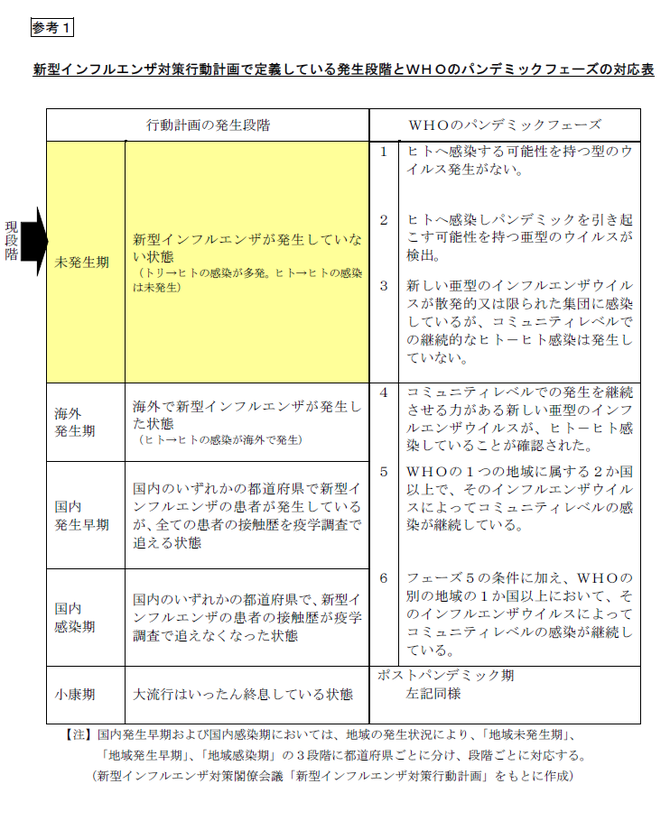

それでは、ヒトからヒトへの感染が確認されていない現段階(*2)で企業はどのような対策をとればよいのだろうか。

*1国または地方自治体から、国民生活と経済活動に不可欠な事業者として指定された企業。医療、医薬品・医療機器の製造・販売、電力、ガス、輸送等の業種が該当。

*2現段階は、新型インフルエンザ対策閣僚会議による「新型インフルエンザ対策行動計画」の定義では、ヒトからヒトへの感染が確認されていない「未発生期」となる。詳細は参考1の図表を参照。

現時点では、ウイルスがどのくらい重い病気を引き起こすかという「病原性」や、どのくらいの人に感染するかという「感染力」が未だに不明である。こうした不確実な状況の下では、過剰に反応することは決して望ましいとはいえないが、一方で、今後の感染拡大を見据えた先回りの対応は必要ともいえる。

そのため、新型インフルエンザ対策の主管部署(設置されていなければ、リスク管理や危機管理担当部署など)が中心となって、情報収集の仕組みを構築し、社内に注意喚起していくことが必要である。加えて、インフルエンザ予防策に必要となる備蓄品の在庫を確認し、不足分については早めに補充しておくことが望まれる。

以下、現時点での取組みポイントを記載する。

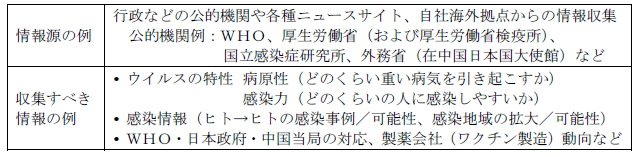

(1)情報収集

国内外の役職員に適宜適切な情報を提供できるように、信頼できる情報源から関連する情報を継続的に収集する。

(2)社内注意喚起、各種指示

次に、収集した情報を分析し、社内向けに注意喚起や指示を行う。主なポイントは以下の通りである。

【国内拠点】

業務上、当該地域に関係が深い部署を中心に収集した情報を適宜発信する。また、今後のさらなる流行拡大の可能性を想定し、当該地域への渡航の必要性、優先順位を検討しておく。

【海外拠点】(H7N9が広まりつつある中国の華東(上海周辺)地域を想定)

国内拠点同様、収集した情報を拠点に発信するとともに、感染予防についての指示や注意喚起を行う。

| 例) ・感染予防体制の確立(拠点におけるコントロールタワーの特定) ・従業員の健康状態のモニタリングと異常発生時の本社報告の徹底 ・衛生用品(マスク、消毒液など)、保護具などの確保 ・感染予防策の徹底(感染地域へ近づかない、マスク着用、うがい・手洗い、せきエチケット、職場清掃 ※基本的な感染予防策については参考2参照)など |

また、次の段階である「海外発生期」(当該地域でヒト→ヒト感染が発生)に移行した場合に、検討・実行する可能性がある会社方針や対応について予め周知しておくことも重要である。

| 例) ・駐在員家族の帰国要否の検討 ・駐在員の帰国要否・可否の検討 →特に海外拠点のキーマンの帰国については、今後の現地での事業展開への影響を十分に考慮する必要がある。またローカルスタッフや現地の取引先などのステークホルダーへも十分に配慮する。 ・帰国した駐在員の国内拠点への出社制限 →感染の恐れがないことが確認できるまでの一定期間自宅待機させる ・事業の停止・縮小の可能性など |

(3)備蓄品の確認・手配

必要な衛生用品(マスク、消毒液など)や保護具など確認・手配を行う。特に2009年の新型インフルエンザ対策で購入し保管したままになっているものについては、数量だけでなく、使用期限も確認しておく。

基本的な感染予防策

インフルエンザの感染予防策は、具体的には、外出後および定期的に時間を決めて「うがい」「手洗い」を実施すること、外出時は不織布のマスクを着用すること、咳をする場合に「咳エチケット(後述)」を必ず行うことがあげられる。一般的な推奨事項は以下の通りである。

<推奨事項>

・出勤時、外出から帰った時は「うがい」と「手洗い」を実施する。

・休み時間に「うがい」と「手洗い」を実施する。

・手は最低15秒以上時間をかけて指の間および手首まで入念に石鹸を用いて洗う。

・消毒用アルコールが配備されている場合は、さらにこれで消毒する。

・業務中もできる限り不織布マスクを着用する。

・出勤時、外出時は不織布マスクを着用する。

・人が周囲にいる場合はマスクを取らない。咳エチケット(※)を徹底する。

※咳エチケットについて

風邪などで咳やくしゃみが出る時に、他人に感染させないためのエチケットのこと。感染者がウイルスを含んだ飛沫を発することにより周囲の人に感染させないように、咳エチケットを徹底することが重要である。

方法

|

咳やくしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を被い、他の人から顔をそむけ、できる限り1~2メートル以上離れる。 ティッシュなどがない場合は、口を前腕 部(袖口)でおさえて極力、飛沫が拡散しないようにする。前腕部で押さえるのは、他の場所に触れることを少なくし、接触感染の機会を低減させるため。 呼吸 器系分泌物(鼻汁・痰など)を含んだティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てる。咳やくしゃみをする際に押さえた手や腕は、その後直ちに洗う。その際接触感染の 原因にならないよう、手を洗う前に不必要に周囲に触れないよう注意する。 手を洗う場所がないことに備えて、携行できる速乾性擦式消毒用アルコール製剤ある いはパック入りのアルコール綿を用意しておくことが望ましい。 |

【筆者】

BCM第一グループマネジャー・上席コンサルタント 小島勝治

BCM第二グループ上席コンサルタント 榎田貞春

【お問い合わせ】

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第二部

BCM第一・第二グループ

TEL 03-5296-8918

※ 本誌は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。

転載元:株式会社インターリスク総研 InterRisk Report No.13-007

- keyword

- 感染症・労働災害

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方