2023/11/05

インタビュー

時代に翻弄されながらも学び続けてきた先人たち

聖心女子大学現代教養学部 土田宏成教授に聞く

聖心女子大学現代教養学部教授

土田宏成氏 つちだ・ひろしげ

1970年千葉県生まれ。94年東京大学文学部卒業、2000年東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程単位取得退学。02年博士(文学)。神田外語大学外国語学部教授などを経て、19年より聖心女子大学現代教養学部史学科教授。専攻は日本近代史。著書に「災害の日本近代史-大凶作、風水害、噴火、関東大震災と国際関係」(中公新書)「関東大水害-忘れられた1910年の大災害」(共編著、日本経済評論社)など。

関東大震災から100年――。当時の被害とそこから学ぶべき教訓を多くのメディアが伝えている。100年前の日本は、どのような社会だったのか。繰り返し襲う自然の猛威にどう備え、どう対応していたのか。当時の国際情勢や統治機構をふまえつつ20世紀日本の災害対策の変遷を追うことで、現在の防災がどこに立っているのかを考える。『災害の日本近代史-大凶作、風水害、噴火、関東大震災と国際関係』(中公新書)の著者で、聖心女子大学教授の土田宏成氏に、関東大震災前後の時代状況と防災体制を聞いた。

近代日本の防災と関東大震災の衝撃

――20世紀日本の災害対策の変遷と、関東大震災が与えたインパクトを振り返りたいと思います。近代以降、日本の防災はどんな発展を遂げたのですか?

まず、欧米の技術を取り入れるかたちで土木・建築技術が向上してきます。使われる素材が「木と石」から「鉄とコンクリート」に変わり、できなかった工事ができるようになってくる。観測データの収集によって地震学や気象学が発展し、自然現象のメカニズムが解明され、災害そのものの研究も進みます。

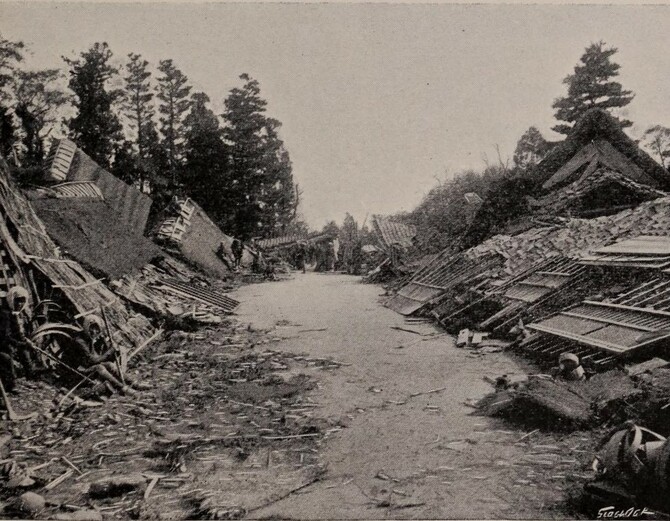

一方、都市化・産業化が進むと、災害の影響がより大きくなります。被害が甚大化すれば、当然、国として何とかしないといけないという流れになる。例えば1891年の濃尾地震です。国内観測史上最大の直下型地震で、7000人を超える死者を出した。このときの被害が、日本で発達し始めた地震学の研究をさらに推し進めることになりました。

出典:ウィキメディア・コモンズ パブリック・ドメイン

というのは、明治以降は欧州から外国人技術者や教育者が招へいされ、彼らのもとで日本人の技術者や学者が養成されていきました。しかし、欧州南部は火山が多く地震が起きますが、北部はそれほど起きない。技術をそのまま取り入れるだけでは日本特有の気候風土に対応できないとして、技術の日本化が進むようになったのです。

次に大きな転機となったのが、1910年の関東大水害です。洪水は明治以降も頻発していましたが、関東大水害は当時の東京府で約81万人の被災者を出したのをはじめ、関東全域が非常に大きな被害を受けた。これを機に、荒川放水路の建設が始まりました。

荒川放水路は1911年から30年まで約20年に及んだ大事業です。大規模工事によって抜本的に水害を防ぐという現代にも通じる災害対策。土木技術の進歩に、首都東京を水害から守らないといけないという国家の意思が重なったわけです。

東京の様子を伝える絵葉書。当時は大量に作成できる絵葉書が報道的な使われ方をしていた

提供:土田宏成氏

――新たに導入した西洋の技術とその日本化をもって近代的な災害対策が始まった、と。そうしたなかで関東大震災が襲うわけですが、これまでと何が大きく違ったのですか?

申し上げたとおり、日本は近代国家となって以降も次々と災害を経験。そのたびに復旧・復興と、次なる災害への備えを進めてきました。しかし、関東大震災は被害の規模、様相ともに未曽有の大災害でした。

まず、首都東京とその周辺が壊滅的被害を受けた。政治、経済、社会、文化の中心が壊滅したということは、中央政府の機能が損なわれたということ。まさに国家的危機で、それまでの災害とはレベルの違う異常事態でした。

災害対策の技術力を高めてきたとはいえ、1923年当時の東京は町割にしても建物にしても、庶民の生活にしても、いまだ江戸の延長線上でした。近代化は進みつつありましたが、古いものも残っていた。のちに後藤新平らが大規模な復興計画を立て、区画整理や道路拡幅、公園整備、RC造集合住宅の建設を行ってはじめて文字どおりの近代都市となるわけです。

一方、明治以降は消防の力も上がっていました。水道や蒸気ポンプの整備、すなわち近代的な消防力の導入です。古い町並みが残っていたといいましたが、江戸時代に起きたような大火はほぼなくなっていました。が、関東大震災では強風下の広域同時多発火災という最悪の事態が起きてしまった。近代的な防災力が高まっていたにもかかわらず太刀打ちできない、まさに異次元の災害だったのです。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方