2013/04/18

防災・危機管理ニュース

チャイナリスク・レポート

都市で多発する地盤沈下

中国では、近年、地盤沈下による被害が深刻だ。特に、首都北京をはじめ、上海、広州など多くの大都市で被害が報告されている。主な原因は高層ビルの建設や地下水の過剰摂取とされる。急速な都市化の影で、中国では今、地盤沈下の対策が急務となっている。

上海中心部でも見られる地割れ

昨年2月、上海のランドマーク的存在である上海環球金融センタービルの周辺道路で長さ7~8メートルに及ぶ地割れが発見された。中国全土で大きなニュースとなり、市民に大きな不安を招いた。路面の亀裂は上海環球金融センターに隣接する建設中の上海タワー(632メートル)の基礎工事が原因とされている。上海は地盤が脆弱な地域であり、地割れが発生することは珍しくないという。

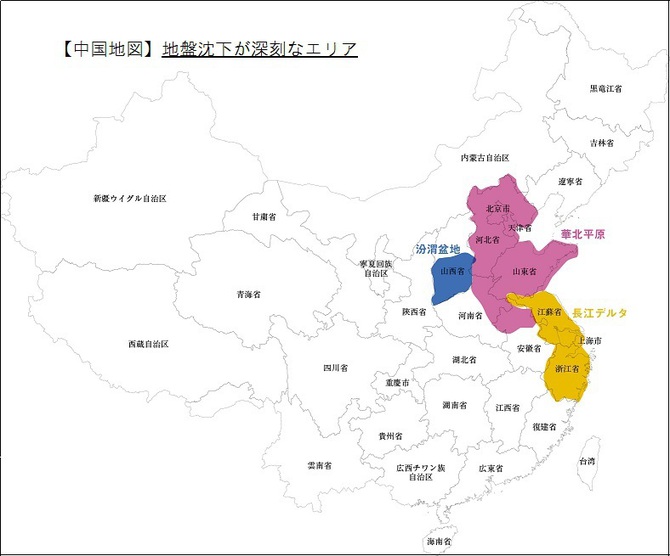

中国政府が報告したものだけでも、現在、中国の70以上の都市で地盤沈下が確認されている。被害範囲も広く、首都の北京をはじめ、上海、天津、蘇州などの19省にわたっている。中でも、最も深刻なのは、長江デルタ※1華北平原※2、汾渭(ふんい)盆地※3だとされる。

長江デルタ経済圏(上海と江蘇省南部・浙江省北部を含む長江河口の三角州地帯)は中国最大の経済地域で、日本企業が最も進出するエリアでもあり、上海市だけでも現在7000社以上の日本企業が進出し、4万人以上の日本人が居住している。

経済損失は5兆円

長江デルタの地盤沈下の主な原因は、地下水の過剰汲み上げと近年都市部で見られる高層ビルの建設だ。急速な都市化の進展により、人口の過密化やビルの乱開発による弊害が発生している。

中国政府研究機関が2005年に発表した地質災害に関するレポートによると、長江デルタ地域の地盤沈下による経済損失額は3150億元(約5兆円)に及ぶ。

中国科学院南京地理研究所の姚士謀氏は、現地の経済誌『国際金融法』のインタビューで「地盤沈下は建物の寿命を縮ませる。地下倉庫の湿気の原因になるし、間接的な損失が発生しやすい。例えば、上海の水底トンネルのライトを年1回交換しなければならないのは地盤沈下が原因だ。この問題を解決しないと、海外企業が長江デルタから撤退することは間違いない」と指摘している。

各地域で対策を実施

全国では、沈下エリアが約7万9000平方キロメートル(日本国土の約20%)に達したことを受け、2012年には国家的なプロジェクトとして、地盤沈下防止計画が中国で初めて国務院の許可を受託した。また、上海市もそれに続き、地盤沈下防止の管理条例を提出し、対策を急いでいる。

地盤が脆弱な上海では、1960年代から地下水のくみ上げを制限し、さらに人工的な地下水を注入することで、地盤沈下を防いできた。現在、上海市内では2011~2015年のうちに、平均沈下を年6ミリ以下に抑えることを目標に、地下水の観測拠点を増やし、現在その数は1000カ所を超えているほか、上海市の地盤沈下管理条例では、地盤沈下の管理体制、危険性評価、地下水の管理を強化。例えば、地下水の戻しを実施しない企業に対し、最高150万円の罰金を科すほか、地下鉄や高速道路などの公共施設の開発にも地盤沈下に関連するデータを報告することを義務付けている。

※1 長江デルタとは中国の上海市と江蘇省南部・浙江省北部を含む、長江河口の三角洲を中心とした地域。

※2 面積は日本の5分の4ほどの31万平方キロメートルで、北は北京で大興安嶺山脈があり、山海関で東北平原と接し、南は合肥の北で長江平原と接し、東は青島で山東半島の山々と接し、西は函谷関で関東と接している平原。

※3 山西省中南部平原~陝西(せんせい)省中部の関中平原

- keyword

- 海外リスク

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方