2013/06/19

防災・危機管理ニュース

3.国外退避を念頭においたガイドライン等の検討について

企業が自社派遣者の国外への退避を決断するにあたっては、当該地域の状況が現地から日本本社に適時・適切に報告され、現地法人と日本本社が共通の認識のもとに立って退避判断を行うことが求められます。一方で、現地法人と日本本社で情報の共有が適切になされず、相互の認識が異なるような場合には、退避判断のタイミングの遅れに繋がる可能性があります。

よって、現地法人と日本本社間の、指示、報告、協議、意思決定に関わる役割のみならず、情報共有に関するルールや、国外退避の判断基準等を記載したガイドライン等を平常時から策定しておき、有事の際には、それらを基準としつつ、現状に即して対応を行うことが望ましいと言えます。以下、ご参考までに国外退避のガイドライン策定のステップを記載します。

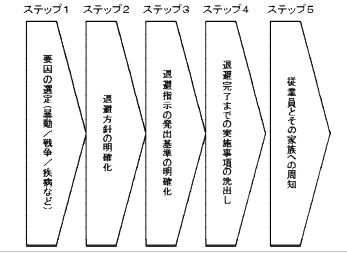

(1)国外退避ガイドラインの策定ステップ全体像

(2)各ステップの概要

①ステップ1<要因の選定(暴動/戦争/疾病など)>

当該国において、退避が余儀無くされる可能性のある要因を選定します。要因の選定にあたっては、外務省の過去の危険情報の発出履歴や当該国の内政要因・外交要因・宗教的要因等を総合的に判断して選定します。

②ステップ2<退避方針の明確化>

退避するにあたっての基本的な事項を明確にします。

・退避手段(空路/陸路/海路)

・連絡手段(固定電話/携帯電話/SMS/e-mail/SNS)

・出国先候補

・退避対象者(全従業員/一部従業員/従業員の家族)、

・外部のセキュリティ専門会社による緊急退避サービスの使用有無、など。

③ステップ3<退避指示の発出基準の明確化>

退避を判断する責任者(およびその代行者)や、退避の判断基準を設定します。判断基準については、任意基準(例:「現地法人社長から退避指示があった場合に避難を開始する」など)のほか、客観基準(例:「WHOでフェーズ4が宣言された場合」など)を設けておくことが望ましいといえます。さらに、「退避指示による結果の責任は問わない」との文言を設け、早め早めの判断を促すことも有効と思われます。

④ステップ4<退避完了までの実施事項の洗出し>

会社の実施事項/従業員の実施事項に区分するなどして、「誰が、何をおこなうか」について検討し、明確にしておきます。

[検討事項の例]

・チケット等の手配を誰(どの部門)が行うか、

・出国先の選定を誰(どの部門)が行うか、

・避難者の優先順位付けを誰(どの部門)が行うか、

・集合場所の選定と周知を誰(どの部門)が行うか、

・空港までの移動方法を誰(どの部門)が決定し、周知するか、など。

⑤ステップ5<従業員とその家族への周知>

ガイドラインが策定されたあと、自社派遣者とその家族に対し、ガイドライン内容の周知を行います。また、新規に着任する派遣者およびその家族にも漏れなく周知します。

- keyword

- 海外リスク

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方