2024/05/02

危機管理担当者から社員に伝えておきたいメッセージ

視点を個人から会社へ、社会へ広げる機会

防災・BCPについては、社員の防災自助力の向上に努めている企業も多い。耐震対策の重要性や防災備蓄の大切さ、応急救命の方法、被災・避難時の生活、避難または出社の基準と行動指針、帰宅抑制ルールなど、災害時の安全教育には余念がないだろう。

「その際、家庭の防災と企業のBCP はつながっていることをしっかり伝えてほしい」と話すのは、トラストワンコンサルタンツ(東京都)の荻原信一氏。「実際のところ『家庭と会社は別』『防災とBCP は別』というのが一般的な認識。だが、家庭の防災力を上げないと企業の事業継続力も上がらない。地震が頻発しているいまはメッセージを出すよいタイミング」とする。

家庭が無事でないとBCPも機能しない

[グラフ1]は会社の建物に参集可能という仮定条件のもと、首都直下地震の際に出勤できる社員が時間の経過とともにどう変化するかを、死者・負傷者・要救助者の割合や交通機関の状況をもとに荻原氏がシミュレーションしたもの。休日や夜間、つまり社員が家庭にいるときに発災した場合、出て来られるのは近隣に居住しているごく少数とわかる。

一方で[グラフ2]は平日の昼間、社員が会社にいるときに発災した場合のシミュレーション。在席率80パーセントと高い数字で試算しているため最初は多いが、一時帰宅によって次第に低下し、3日後にはほぼゼロに。発災が休日・夜間でも、平日昼間でも、初動時の人的リソース制約は思った以上に大きい。

「BCPはより多くの社員が『出勤できる状態』になっていることが重要。そのためには、社員はもとより家族が無事であることが欠かせない。そうでないと仕事など手につかず、帰宅抑制基準があっても帰らざるを得なくなり、むしろ安全配慮義務に抵触するリスクが高まる。基本的な解決策は、家庭の防災にある」

社員アンケートを切り口に

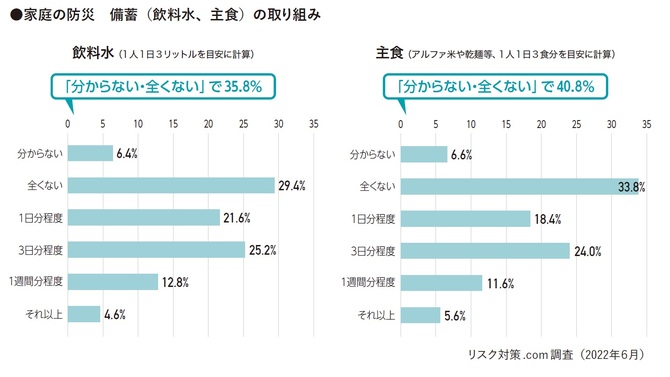

社員に家庭の防災を勧めるうえで必要なのが現状把握だ。リスク対策.com が2022 年6月に行った調査では、会社勤めの従業員500人のうち、飲料水の備蓄を「まったくない」「わからない」と回答した人は合わせて35.8パーセント、主食のアルファ化米や乾麺等については「まったくない」「わからない」が40.4パーセントだった。

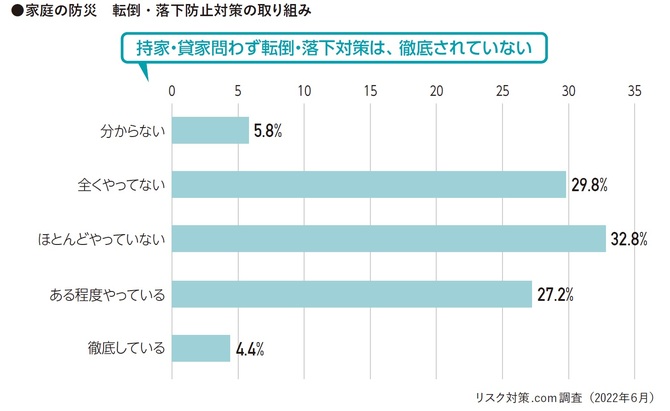

さらに、リュックなどに入れて持ち出し準備をしている防災用品は「なし」が46.6パーセントとなり、防災トイレや簡易トイレの備蓄に至っては「まったくない」「わからない」が64.8パーセントにのぼった。家具類の転倒防止は「ほとんどやっていない」「まったくやっていない」「わからない」の合計が、実に68.4パーセントだった。

これは多様な業種を対象にした全国規模の調査結果だが、総じてみれば家庭の防災は進んでいないとわかる。自社の現状把握のため、新年度のタイミングで社員にアンケート調査を行ってみるのも手だ。参考として、荻原氏が作成したアンケート40項目を次ページで例示する[表1]。

「結果を分析して対策するというより、防災・BCP 教育のきっかけに使う。『現状はこのくらいのレベルです。なので、それぞれを100パーセントに近づけるよう取り組んでほしい。それはあなたと家族のためであるとともに、会社のためでもあります』と。そしてそれは、最終的には自分たちの会社と仕事に対する理解につながる」と荻原氏は話す。

オピニオンの他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方