2014/05/20

防災・危機管理ニュース

NTT東日本「Bizひかりクラウド 被災者生活再建支援システム」

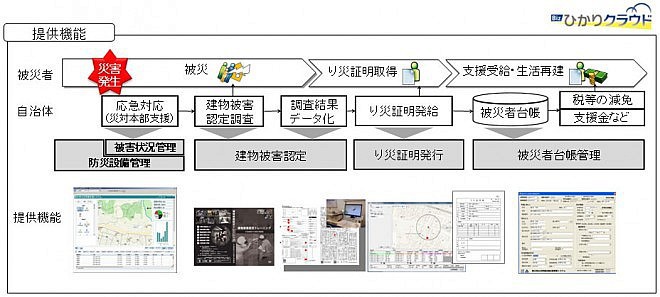

東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)は6月20日から、自治体が行うり災証明書発行などの被災者生活再建を総合的に支援するサービス「Bizひかりクラウド 被災者生活再建支援システム」の提供を開始する。

システムは建物の半壊・全壊などの被害状況を、フローチャート化した調査票により、自治体の職員が容易に判別することができる「建物被害認定機能」などを持たせることで、自治体は大規模災害発生時に被災者に対して迅速にり災証明書を発行でき、被災者は支援金、義捐金、保険金、仮設住宅の手配等を受けやすくなる。京都大学防災研究所の林春男教授らが過去10年にわたり、新潟中越地震や東日本大震災などの被災地で実証・研究した結果に基づいて開発した。

同社はこれまでクライアント・サーバー型として同様のシステムを東京都豊島区、京都府京都市、神奈川県茅ケ崎市など全国10の自治体に提供してきたが、今回システムをクラウド対応させることで初期費用等が抑えられるほか、システム管理負担が軽減されるなど、自治体が導入しやすくした。

総合行政ネットワークLGWAN(※)のネットワークを利用することで、セキュリティの安全性も担保した。GIS(地図情報)に被災情報、住民情報などと重ね合わせて視覚的に表示することも可能。料金は自治体の人口が1万人以下で月額2万円~(税別)。人口に応じて料金が変わり、その他に初期費用も発生する。

都道府県単位での一括導入時におけるクライアント・サーバー型とクラウド型の混在提供や、複数自治体による共同利用など、自治体の要望や実態に合わせた提案もできるという。

※LGWAN…正式名称は「総合行政ネットワーク」。地方自治体のコンピュータネットワークを相互接続した広域の行政専用ネットワークで、都道府県、市区町村の庁内ネットワークが接続され、中央省庁の相互接続ネットワークである霞が関WANにも接続されている。

<主な機能>

1. 防災設備管理・被害状況管理機能

平時には、物資情報や避難所情報をGIS上に登録し、可視化・集計することで、発災前の物資や避難所の準備に利用できる。災害発生後は、住家被害、人的被害、ライフライン被害などを登録・集計でき、避難所の不足物資等の情報共有が可能だ。

2. 建物被害認定機能

り災証明を行うにあたって必要な建物被害調査票を出力できる。フローチャート化した建物被害調査票により、建物の全壊や半壊等の被害状況を公正に判断することができ、専門知識のない自治体職員でも建物被害認定を実施できる。現在は震災と水害の2つの建物被害調査票を出力できる。

3. り災証明書発行機能

建物の被害状況と、住民基本台帳に基づく住民情報、課税台帳に基づく家屋情報をGIS上で統合することで、迅速にり災証明書を発行できる。自治体職員が被災者と1つのシステムを参照しながら合意形成することができるので、隣家のり災証明書を発行してしまうなどのミスを防ぐことができる。

4. 被災者台帳管理機能

仮設住宅の手配状況や支援金の給付、税や公共料金の減免など、り災証明の発行内容に応じて庁内横断的に実施する被災者支援の情報をデータベース化し、管理することができる。住民基本台帳と照らし合わせることが容易になり、支援が行き届いてない被災者やり災証明の申請を行っていない住民を特定でき、自治体からアプローチすることができる。

<ニュースリリースより>

「Bizひかりクラウド 被災者生活再建支援システム」の提供開始について(NTT東日本)

http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20140520_01.html

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方