2014/06/10

防災・危機管理ニュース

(3)地方(国の出先機関、都道府県等)も含めた関係機関の連携強化策

事業者や業界団体が前記の取り組みを推進するためには、国がそれを後押しすることが求められ、そのために国や地方公共団体が行うべき連携強化について以下の項目を挙げている。

①「石油コンビナート等災害防止3省連絡会議」の設置

a)石油コンビナート等災害防止3省連絡会議を設置し、定期的に開催。事故情報等を共有。

b)重大事故が発生した際にも連絡会議を開催し、原因調査や再発防止策について3省の情報・取組を共有

c)基準の見直しや人材育成に関わる取り組みの政策動向についても共有

②自主保安の徹底に向けた連携

a)「危険物等事故防止安全憲章」も踏まえ、3省共同で事業者の保安向上への取組促進と行動計画策定をコンビナート関係の業界団体に要請。連絡会議で継続的にフォロー。

b)事業者の事故防止への取組を促進するため、自主保安向上に資する支援機関の取組を普及。

③事故情報の共同発信等による事故情報活用の推進

a)連絡会議で共有する事故情報等を、3省共同で関係業界に発信

b)国、支援機関がとりまとめ、公開している事故データの充実と3省共通のホームページを設けることによる利便性向上

④石油コンビナート等防災本部の機能強化

a)県知事を本部長とし、関係機関等の職員が構成員となっており、一元的な連絡調整を行う組織である石油コンビナート等防災本部の機能の強化を図る取組を実施(外部のアドバイザーの活用や地方公共団体間の担当者会議の開催)

b)石油コンビナート等防災計画の見直し等では、他の防災計画の内容や先進事例等を参考とする取り組みを促進

⑤様々なレベルでの連携強化

a)平時における防災訓練、事故発生時における情報共有・調査段階での事業者ヒアリングの共同実施等、国、県、市の連携強化。

b)支援機関も含めた調査機関における情報交換等を行い、連携を強化。

3.安全管理システム(Safety Management System)を取り入れた保安向上の取り組み

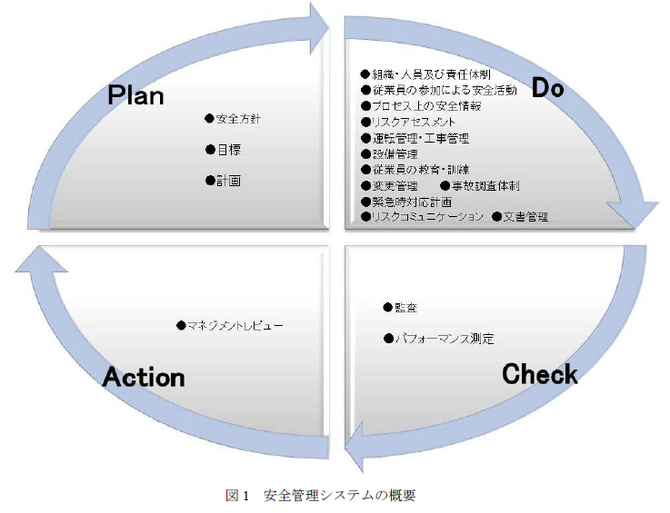

前節表1及び2で示される課題や対策は、「経営トップの保安への強いコミットメント」から「防災に関する各種取り組み」まで多岐にわたっている。これらの多くの課題・対策に機能的に対応するためには体系的な取り組みが有効であると考える。安全管理に関する活動を体系的に進めるためには、欧米の多くの先進企業や日本の高圧ガス保安法に基づく認定事業所を中心に導入されている安全管理システムが参考となる。本節では安全管理システム(Safety Management System)における重要事項に触れることによって事業者が取り組むべき課題遂行のポイントを解説する。図1に安全管理システムの概要を示す。

(1)安全管理システムを効果的に運用するための重要なポイント

本項では、安全管理システムを効果的に運用するための重要なポイントについて解説する。

①安全方針

a)安全方針には、安全管理システムの各項目に必要とされるリソースを準備することを示すとともに、高いレベルの安全を達成することへの経営層のコミットメントを含めなければならない。

b)安全方針は、重大事故防止に関する総合的な目標と行動方針を示し、安全管理システムにより継続的な改善を推進し、安全管理レベルを向上させることを述べたものでなければならない。

c)安全方針の策定にあたり、以下の事項を考慮する必要がある。

・組織・人員及び責任体制

・リスクアセスメント(ハザード解析とリスク評価)

・運転管理

・変更管理

・緊急時対応計画

・パフォーマンス測定

・監査とマネジメントレビュー

d)安全方針は従業員等に十分に理解されることが重要である。そのためには、示された方針に基づき、安全管理活動が実施され、その活動状況がモニターされ、評価されるという、一連のPDCAサイクルによる活動が安全方針の中で明確に意識されていることが重要である。従業員等に対し、認識された重大な危険(Major hazard)がリスク評価され、リスクが管理(保有、除去、軽減、回避、移転など)されていることを示すことになる。

e)安全方針の決定及び実行に際しては、必ず従業員(必要に応じて協力会社等)が参加していることが必要である。また、協力会社には、危険性の認識と安全方針を実行するために、必要な教育訓練の機会を提供する。

- keyword

- テロ・大規模事故

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方