2024/11/20

インタビュー

企業不正が後を絶たない。特に自動車業界が目立つ。燃費や排ガス検査に関連する不正は、2016年以降だけでも三菱自動車とスズキ、SUBARU、日産、マツダで発覚。2023年のダイハツに続き、今年の6月にはトヨタ、マツダ、ホンダ、スズキの認証不正が明らかになった。なぜ、企業は不正を犯すのか。5月に出版し、三刷と版を重ねている話題の書籍『組織不正はいつも正しい―ソーシャル・アバランチを防ぐには―』の著者で、経営学が専門の立命館大学准教授の中原翔氏に聞いた。

――新書のタイトルに『組織不正はいつも正しい』とあります。これはどういう意味でしょうか。

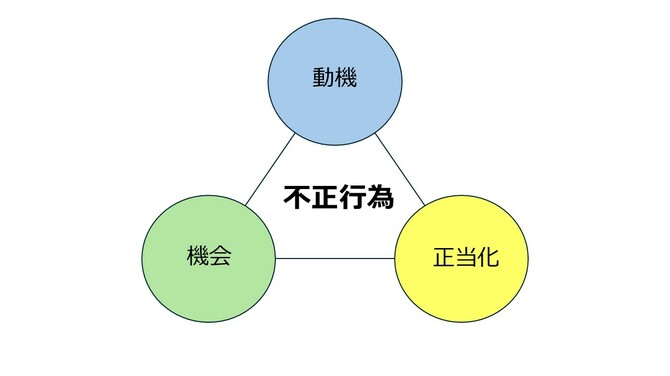

これまでの組織不正に関する研究は、悪意のある個人に焦点を合わせるものが主でした。それらの個人が不正をする理由については、不正のトライアングルが有名です。この考え方は、個人がもつ「機会」「動機」「正当化」の観点から説明できます。言い換えると明確な動機を持った個人が動き、それが組織内を伝播し、不正が発生する。

しかし、誰でもイメージできるような不正は、昨今の内部統制制度や監査システムの整備もあり、難しくなっています。とはいえ、現実では「組織不正」はなくなっていない。なぜなら、個人に明確な動機があるわけではなく、日常的な業務の積み重ねが組織不正につながるから。組織自体の構造的な問題です。

組織不正のきっかけが個人の「動機」にあると考え、その対策をすれば組織不正がなくなると考えるのは楽観的と言えます。現実はそれほど単純ではありません。だからこそ、世界的な研究は構造的に考えるほうにシフトしています。

『組織不正はいつも正しい』はその入門書になります。それぞれの組織が特有の「正しさ」を積み上げた結果として生じた燃費不正や不正会計、品質不正などのケースを取り上げ、構造的に分析しています。

――「不正」「不適切」「不祥事」といったさまざまな言葉が社会には広がっていますが、これらの言葉にはどのような違いがあるのでしょうか。

「不祥事」は結果を指し、「不正」は手続きを指します。客観的な危害が発生した状態が「不祥事」です。不祥事につながるようなプロセスに何らかの逸脱が見られた場合には「不正」となります。

例えば、今年のトヨタ自動車の認証不正では、最終的に製品の品質自体には問題がないと説明されていたものの、認証段階で手続き上の誤りがありました。ただし、結果としては顧客に危害が加わっていないと思われるため、不祥事には該当しないと考えられます。2016年の三菱自動車やスズキも同様です。プロセスに問題があったので不正となります。

一方、「不適切」とは、第三者から見れば「不正」である事案が当該企業において適切ではなかったものとして説明されるときに使われます。例えば、2018年に品質不正が問題となった神戸製鋼のように組織側からの発表に用いられています。不正競争防止法違反を問われた神戸製鋼として「不適切行為」と表したのは、今後、適切化できると、改善を対外的に示したかったと考えられます。

報道的には「不正」と呼んでいましたが、同じ行為を指しているのに表現が異なるのは、「不正」の範疇にあるのか外にあるのか、確固として線引きがなく、立場により揺れ動くことを示しています。

――2016年に発覚した三菱自動車、スズキによる燃費不正と、今年のトヨタなどによる認証不正の違いを教えてください。

三菱自動車とスズキが問われた燃費不正は、国土交通省への届け出に定められている走行性能の測定に両社が別の方法を用いていたことが原因です。グローバルに展開している企業側は国際的に通用する方法を採用していましたが、届け出には日本独自の測定法を使ったデータが必要でした。

一方、今年に発覚したトヨタなどの認証不正では、国土交通省は国の基準に従うべきであると説明していました。しかし、トヨタは北米基準を用いていた。注視すべきは追突時の燃料漏れなどを調べる、車の後部に台車を衝突させる「後面衝突試験」で、国の基準では1100キロの台車を使うところをトヨタでは1800キロで試験を実施していた。トヨタがより厳しい基準を採用していました。しかし、国の基準はあくまでも1100キロの試験です。結果的に「不正」となりました。

共通するのは、トヨタにしろ三菱自動車にしろ、マーケットの求める試験を採用している点です。トヨタは試験効率を考えて北米基準を採用し、国の基準をクリアできるから問題ないと考えていたのだと思います。なぜ国の定める認証制度と製造現場の認識が乖離するのか、ここに根本的な問題があります。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方