ニュープロダクツ

-

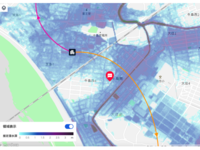

リアルタイム浸水推定が可能なSCリスク管理サービス

Specteeは、製造業のサプライチェーンに影響を与えるあらゆる危機を瞬時に可視化するサプライチェーン・リスク管理向けサービス『Spectee Supply Chain Resilience』(Spectee SCR)において、水害発生時にSNSに投稿された画像などからリアルタイムに浸水の影響範囲を地図上に表示する「リアルタイム浸水推定」機能を新たに提供する。

2024/06/15

-

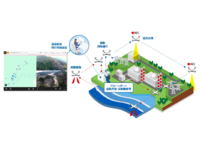

ドローンによる広域自動巡回システム

ブルーイノベーションは、ISO5491(ドローンポートシステムの設備要件に関する国際標準規格)準拠のドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」を活用し、施設内・建設現場・河川・ダムなどの点検や監視、警報などの広域巡回を自動化する「BEPポート|ドローン自動巡回システム」のトライアルサービスを提供する。現在、トライアルサービスに参加できる企業・法人を専用ホームページで募集している。

2024/06/10

-

委託先リスク管理の導入や運用を支援

委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」を提供するアトミテックは、委託先リスク管理の導入や運用を支援するコンサルティングサービスを提供する。企業において、委託先に預けた個人情報や機密情報の漏えい、コンプライアンス違反などのインシデントが増えるなかで、委託先・取引先リスクの洗い出しやリスク対応の方法検討、リスク管理の方針策定をサポートするもの。

2024/06/06

-

ランサムウェア対策に特化した要塞化分析サービス

ラックは、標的型攻撃やランサムウェア攻撃への対策として、WindowsとActive Directory(AD)の要塞化状況を分析し、対策を支援する「Windows・AD要塞化分析サービス」を提供する。同社のサイバー救急センターによるランサムウェア攻撃の被害調査で、WindowsやADのアカウント管理、セキュリティ設定において十分に対策が講じられていないケースを多く確認したことから、リスクがある箇所を削減することでセキュリティを向上させる「要塞化分析サービス」として提供するもの。

2024/06/01

-

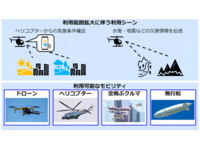

ヘリコプターなどで上空利用できるLTEプラン

ドコモグループの法人事業ブランド「ドコモビジネス」を展開するNTTコミュニケーションズは、高度150メートル未満を飛行するドローンなどの無人航空機向けに提供してきた「LTE上空利用プラン」の利用範囲・適用対象を拡大し、ヘリコプター・空飛ぶクルマ(eVTOL)・飛行船や、上空150メートル以上でのドローンによる利用に対応する。これにより、日常利用しているモバイル端末を使って上空からの気象条件確認や災害情報伝送がより容易に行えるようになるという。

2024/05/27

-

首元に装着して温度調節できるウェアラブルデバイス

ソニーサーモテクノロジーは、首元に装着し、本体が接触した体の表面を直接冷やしたり温めたりできるウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET 5(レオンポケットファイブ)』を販売する。「REON POCKET」シリーズの第5世代モデルで、従来品に比べて駆動時間が延び、吸熱性能が向上したほか、行動や環境に合わせた冷温の自動切り替え機能が強化されたもの。

2024/05/23

-

土砂災害の予防保全を支援する表層傾斜計

応用地質は、多発する豪雨による土砂災害の予防保全等を目的に、地盤表層の傾きを計測する表層傾斜計「クリノポールNEO」を販売する。傾斜センサーを多点に配置し、面的に広く斜面の挙動を把握することで、「斜面の不安定な箇所を事前に把握したい」という事前防災のニーズを満たすもの。斜面点検の労力軽減と斜面管理のDX推進を支援する。西日本高速道路エンジニアリング中国と共同開発した。

2024/05/22

-

有事のリアルタイムコミュニケーション支援パッケージ

NECネッツエスアイは、Zoom Video Communications, Inc.が提供する「Zoom Rooms」と、Neatframe Ltd.が提供するビデオコミュニケーションデバイス「Neat」を組み合わせ、平時・有事にかかわらずインターネットを介した高品質なビデオコミュニケーションが可能な「防災コミュニケーションパッケージ」を提供する。令和6年能登半島地震では、Zoom社とNeatframeの協力のもとで石川県能登町への同パッケージによる支援を実施し、現場サポート力を評価されたという。

2024/05/09

-

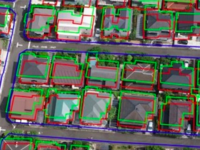

ドローンの空撮画像から家屋の被災状況を確認

富士フイルムシステムサービスは、災害発生時の自治体による罹災証明書交付の迅速化に貢献する「罹災証明迅速化ソリューション」において、ドローンによる空撮画像をもとに家屋の被災状況を確認できる「被災状況可視化機能」を提供する。

2024/04/29

-

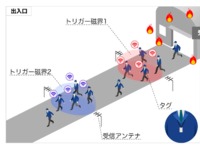

ICタグで迅速かつ効率的な避難確認

セミアクティブRFIDシステムの開発を手がけるマトリックスは、効率的な人員管理と災害発生時の安全確保に重点を置いたセミアクティブRFIDシステム「タッチレス入退管理」を提供する。セミアクティブ型RFIDタグの活用により、災害時におけるタッチレスで迅速な避難と、緊急時の所在確認の正確性の向上を可能にするもの。新しい地震対策BCPとしての活用を提案する。

2024/03/13

-

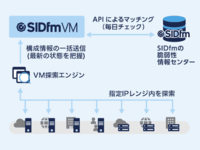

IT資産を自動検出する脆弱性情報収集・管理サービス

サイバーセキュリティクラウドは、脆弱性情報収集・管理ツール 『SIDfm VM』において、管理サーバの構築・運用が不要で、すぐに脆弱性管理が始められる「クラウドタイプ」を提供する。また、保有するIT資産を自動検出し、脆弱性管理の対象としてワンクリックで登録が可能になる「ディスカバリ機能」を同ツールの標準機能として提供する。

2023/12/23

-

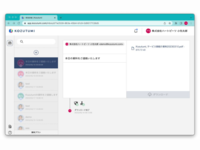

セキュアな環境での生成AI利用を支援

ラックは、企業が組織内のデータを外部に送信せず、セキュリティを確保した上で生成AIの導入を支援する「生成AI社内活用導入支援サービス」を提供する。米マイクロソフト社が提供するクラウドサービス「Microsoft Azure」において、AIを利用できるようにするサービス「Azure OpenAI Service」を使い、組織内のプライベート環境でのみChatGPTを活用できるセキュアな情報分析プラットフォームの導入を支援するもの。

2023/12/19

-

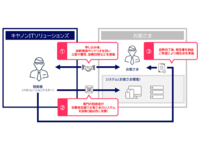

攻撃者視点でシステムに侵入して脆弱性を検査

キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズは、ゼロデイ攻撃などのサイバー攻撃に対する同社技術者によるセキュリティサービスとして、新たにペネトレーションテストサービスを提供する。攻撃者の視点でシステムへ侵入を試みて脆弱性を検査することで、サイバー攻撃に対するシステムの耐性を検証し、改善に役立てられるもの。

2023/11/30

-

AWS環境での包括的セキュリティ管理・運用サービス

サイバーセキュリティクラウドは、AWSの各種セキュリティサービスを包括的に管理・運用するフルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener』を提供する。AWSのセキュリティサービス(Security Hub、GuardDuty、AWS Config、Amazon Inspector、CloudTrailなど)を統合し、セキュリティデータ・ログの継続的なモニタリング、対処すべき不正な設定・イベント・脅威情報の検知・分析、専任チームによる是正支援を行うもの。ユーザー企業が効果を出せる機能を絞り込んで提供することで、長く使い続けられる利用料金とパフォーマンスの両立を図った。

2023/10/12

-

PPAPの課題を解決するファイル転送サービス

ハートビーツは、「ファイルを渡す・受け取る」に特化し、PPAP(パスワード付きZIPファイル)の課題を解決するブラウザベースのビジネス向けファイル転送サービス「Kozutumi(こづつみ)」を提供する。個人情報保護法に準拠し、「ISMS認証」および「ISMSクラウドセキュリティ認証」を取得している。

2023/09/04

-

ランサムウェア攻撃を受けても数秒で元に復帰させる

鈴与シンワート株式会社(代表取締役社長 德田 康行、本社所在地:東京都港区、以下「鈴与シンワート」という)は、ランサムウェア攻撃を受けてファイルが暗号化されても数秒で元の状態に復帰し、同時にデジタルフォレンジックを行う画期的なインシデント対応を行う次世代EDRサービス『Singularity XDR』の取り扱いを開始した。Windows端末に対応したサービスで、月額1,100円/1ユーザー(最低契約数50ユーザー)という安価で市場拡大を狙う。

2023/07/07

-

診断項目を厳選した低コスト・短期のセキュリティ診断

エムオーテックスは、サイバーセキュリティのさまざまな領域に対し、情報処理安全確保支援士などの難関国家資格を有するエンジニアやコンサルタントがセキュリティ診断と製品・ソリューションを提供する“LANSCOPE プロフェッショナルサービス”のうち、『セキュリティ診断(脆弱性診断)』サービスにおいて、Webアプリケーション、ネットワーク、Microsoft 365の「ここだけは押さえておくべき重要ポイント」に絞って低コストかつスピーディーな診断を行う『セキュリティ健康診断パッケージ』を販売する。

2023/07/03

-

専門家による分析とAI・機械学習により世界のリスクを常時把握

リスク・セキュリティコンサルティングのコントロール・リスクス(本社:英国)と、人工知能(AI)によるリスクモニタリングのSaaSソリューションを展開するジオスパーク・アナリティクス(本社:米国)の共同出資により昨年8月に設立した株式会社Seerist(本社:米バージニア州)は、専門家による脅威の分析と、人工知能(AI)によるリアルタイム分析を組み合わせた、リスク・脅威インテリジェンスサービスをオンライン・プラットフォームにて提供している。日本でも昨年からサービスを開始しており、ハイリスク地域へ事業展開する企業を中心に引き合いが増えているという。

2023/03/05

-

安心・安全・安価なオールインワンWANサービス

アライドテレシスは、セキュアなWAN(広域通信網)サービスに求められる機能を統合的に提供するSASE(Secure Access Service Edge)サービス「Allied SecureWAN」を提供する。働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染拡大による労働形態の変化などを契機に、オンプレミス環境にあったシステムのクラウド移行が進む中、回線コストの増大、サイバーセキュリティへの不安、人材やリテラシー不足によるITインフラ運用の負担増加などの課題に対応したサービスとして提案する。

2022/11/24

-

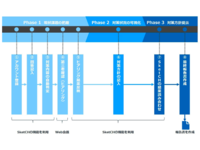

工場のサイバーセキュリティを低コスト・低作業負荷で評価

NRIセキュアテクノロジーズは、工場のサイバーセキュリティに関するリスクを可視化し、セキュリティ対策状況を評価するサービス「工場ファストセキュリティアセスメント」を提供する。サイバーセキュリティ対策にかかる人的・時間的リソースの課題を解決するため、工場におけるセキュリティリスクを「短期間」「低コスト」「低負荷」で可視化し、対策についての評価を行うもの。

2022/09/16

-

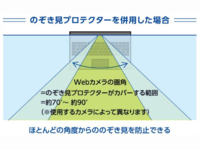

顔認証技術を用いたショルダーハッキング防止対策

キヤノンITソリューションズは、キヤノンの顔認証技術を用いたショルダーハッキング防止ソリューション「のぞき見プロテクター」を提供する。プライバシーフィルターでは防ぐことが難しい背後からの「のぞき見」を防ぐとともに、導入費用を抑えて安心して働くことができる環境の構築を支援する。

2022/06/02

-

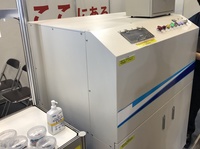

あらゆる記録メディアを完全物理破壊する国産メディアシュレッダー

粉砕機メーカーの晃立工業(岡山県津山市、福廣匡倫社長)は、データ消去の不備による機密漏えいを防ぐため、さまざまな記憶媒体を物理的に破壊するメディアシュレッダー「マイティセキュリティーシリーズ」を開発・販売。中央省庁や地方自治体など、政府・行政機関を中心に導入実績を伸ばしている。

2022/05/20

-

事業リスク対策を強化したセキュリティーサービス

富士フイルムビジネスイノベーションは、「安心」「簡単」「便利」を軸に、オフィスのネットワークを24時間365日リモートで監視し、ウイルスやスパイウェアなどの脅威から保護する中小規模事業者向けネットワークセキュリティーサービス「beat(ビート)サービス」において、サイバー攻撃や内部不正、災害などの事業リスクに対応する機能を追加し、オプションサービスとして提供する。

2022/04/16

-

サイバー攻撃への耐性を確認する自動侵入テスト

ラックは、疑似サイバー攻撃でシステムの安全性を検証する自動ペネトレーションテスト(侵入テスト)サービス「ペネトレーションテスト エクスプレス」を提供する。攻撃者目線での疑似攻撃による侵入と、侵入後の重要情報の窃取を試し、システムの実際のサイバー攻撃への耐性をチェックするもの。

2022/04/14

-

ネットワーク見守りと駆けつけ等のオールインワンサービス

セントラル警備保障(CSP)は、中小企業向けサイバーセキュリティ対策サービス「CSPサイバーガード」を販売する。複数のセキュリティ機能が搭載されたNEC製UTM(統合脅威管理)を用いたネットワーク環境の見守りに加え、CSPの警備ノウハウを生かした駆けつけ等、万が一サイバー攻撃にあった際の事後対応策の支援サービスをオールインワンにしたもの。サイバー攻撃対策で「何をしたら良いか分からない」、「セキュリティに詳しい従業員がいない」といった中小企業の課題に対応し、手軽に導入・運用できるサービスとして提案する。

2022/01/13

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)