連載

-

第11回 子会社、海外子会社の不祥事調査

これまで概観してきた企業不祥事とその調査の問題について、今回は、企業不祥事の主体に着目し、親会社自体の不祥事と子会社の不祥事においてどのような差があり、社内調査に当たっていかなる点に注意すべきかを考えてみたいと思います。ここでいう「子会社不祥事」というのは子会社固有の不祥事をいい、子会社を利用した親会社の不祥事を除きます。

2019/08/05

-

第2回 トイレ問題は命にかかわります

前回の記事では、「水洗トイレはシステムであること」「トイレは、備えや支援から抜け落ちること」「排泄は待ったなしであること」を書きました。 簡単にまとめると、大きな地震や水害のときは水洗トイレが使えなくなります。ですが、発災後6時間以内に約7割の人がトイレに行きます。トイレの備えがなければ、トイレが大小便で一杯になり劣悪な衛生状態となります、という話でした。 もちろん劣悪なトイレは超不快なので、それだけでも問題なのですが、そこが問題の本質ではないのです。先に結論を言うと、トイレ問題は命にかかわります。トイレ問題が引き起こす2つの深刻な事態とは「一人一人の健康被害」と「集団での感染症」です。いずれも関連死につながる重大な課題として認識すべきです

2019/08/02

-

勤務が長い「お局様」の事件簿

前回のコラムでは、美人局(つつもたせ)のような事件簿を紹介しましたが、今日は社内の女性、特に「お局様」と呼ばれる女性が起こした事件についてお伝えしたいと思います。

2019/08/02

-

第11回:BCPの文書の成り立ちについて

「計画書」と名前のつく社内文書は多々あるが、BCP(事業継続計画)というドキュメントは、他の社内文書に比べて今ひとつ形が捉えにくいと感じている人も少なくない。例えば○○製品開発計画とか○○プロジェクト計画書といったものは、アイデンティティがはっきりしている。しかしBCPは、一見すると規定文や指示書のようでもあるし、防災マニュアルや業務手順書のようでもある。

2019/08/01

-

自助、共助、公助から考える京アニ事件

京アニ(京都アニメーション第1スタジオ)で7月18日、放火事件が発生し、取り返しのつかない痛ましい悲劇が起きました。 私は、この事件をテレビや新聞報道で見たとき腑に落ちない点がいくつかありました。そこで7月26日、火災現場を訪ねてみることにしました。同時に宇治市役所総務課、観光振興課、宇治市消防本部などを取材訪問しました。また京アニ第1スタジオの近隣住民にもお話をうかがいました。そこで得た貴重な情報を取り入れながら、疑問点を解きほぐしてみたいと思います。それは3つの視点、すなわち、会社とその構成員の自助、共助としての地域の役割、事件を取り巻く公助の役割で、順番に述べたいと思います。災害食とはかけ離れた内容ですが、自助、共助、公助という枠組み、そして本気で考えることはどの事故も災害も共通に求められるものです。

2019/07/30

-

パラレルな宇宙を旅してみよう

我々の秩序のある合理的なときもある世界と異なり、パラレルな世界では混沌と混乱が支配している。通常の論理のルールは、因果関係といった基本的なものでさえ、適用されない。あまりにも奇妙な場所なので描写することもできない。行って自分で見るほうが良い。 現実の災害はメッシーなので、われわれはこれをシミュレーションによって行うのが一般的である。可能な限り精細なカラフルな災害現場あるいはシナリオを想像してみる。今それをしてみよう。まずは思考の実験である。一瞬自分のことを考えてみる。来月、今日から4週間のカレンダーはどうなっているだろうか?

2019/07/30

-

文豪夏目漱石の理科的頭脳・再々説

「漱石論」は、没後100年を超えた今でも、お堅い専門図書・研究論文から末裔によるくだけた読み物に至るまで屋上屋を架すといえるほど氾濫している。まさに「漱石産業」の観を呈している。本稿を書くに当たって注目した2人の学者の「漱石論」を考える。いずれも漱石の「理科的な頭脳」に着目した名論卓説である。まず「内と外からの夏目漱石」(平川祐弘東大教授・文学者)の「理科的な漱石」から引用したい。

2019/07/29

-

最終回:事例からの示唆と創造的対応への道まとめ

これまで8回にわたりお付き合いいただきましたキャピタル概念と災害対応についての連載は、本日で最後となります。これまでご紹介した事例と対応を振り返りながら、これからのあるべき「災害対応エコシステム」について考えたいと思います。

2019/07/26

-

パラレルな宇宙~大災害の本質

激しい振動があなたを快眠から揺さぶり起こす。あなたは目を開ける。真っ暗闇で全く音はしないがまだ寝室にいる。突然マットレスが持ち上げられて波のように揺れ動く。あなたを揺すぶって起こした狂人が戻ってくる。あなたのベッドの下でこれぞとばかり激しく蹴って突き上げる。雷鳴とポップコーンのはじける音と、花火の音の全てが同時に来たような騒音で耳がふさがれる。れんがのビルを擦り合わせているような擦過音もする。しばらくすると揺れは収まりベッドから落ちる。寝室は前後に、激しく揺さぶられておりランプや写真が棚から落下して壊れるのを聞く。

2019/07/26

-

突然の脅迫文! その時すべきことは?

2000年6月某日朝、製薬メーカーA社宛てに1通の速達郵便が届きました。 封筒には「現金2000万円を支払わなければ、異物を混入した目薬をばらまく」と書かれた脅迫文と共に、A社製の目薬が同封されていました。その目薬は2層に分離している状態で、肉眼でも異物が混入されたものだと判るほどでした。 A社は目薬の販売では国内トップの地位を占める製薬メーカーで、脅迫文が送られてきた6月は、海水浴やプールが徐々に始まる時期で目薬の需要も増えるため年間総売上のおよそ3割を占めるというA社にとっては書き入れ時といってもいい重要な月でした。

2019/07/25

-

風疹、予防接種が唯一の対策

2018年後半から風疹(ふうしん)の報告が増加しています。患者の多くは予防接種を受ける機会がなかった20代後半〜50代までの男性です。風疹は微熱、紅斑性班状丘疹、全身のリンパ節腫脹(しゅちょう)などの症状を特徴とする比較的穏やかな疾患ですが、妊娠中に罹患(りかん)すると胎児に先天性風疹症候群を起こすことがあります。

2019/07/24

-

病院の災害食は何人分必要ですか?

災害が発生すると、病院はけが人や急病人で溢れ、医師、看護師は緊迫した状況に追い込まれます。病院の建物が損壊したり、機器類が揺れや浸水により損壊したり、あるいはライフラインが停止してトイレが使えない、手洗いもできないなど、衛生的であるはずの病院が一挙に変貌します。そんな中で、入院患者の食事の準備などができるはずがありません。入院患者、医師、看護師の食事はすべて備蓄食料(災害食)でまかなわなければなりません。大災害に備えて病院はその用意をしているはずですが、果たしてどうでしょうか。

2019/07/23

-

グローバル大企業における最近の巨額な損害事例

以前は、サイバー攻撃の標的といえば個人情報を大量に保有する企業が中心でしたが、最近ではランサムウェア(身代金脅迫マルウェア)を無差別に送りつけるような、業種を問わない「非標的型」のサイバー攻撃が増えています。2017年5-6月に世界中に被害が拡大したWannaCryやNotPetyaと呼ばれたランサムウェアによる攻撃では、世界最大手の海運会社や、世界的にも有名な巨大メーカー等で、オペレーションシステムの障害等による事業中断で、数百億円規模の損害が発生したことが報告されました。 本連載では、最近発生したサイバー攻撃で、グローバル大企業がどのような経緯・原因で被害を受けたのかをご紹介し、同様の事故を防ぐための対策のポイントや、サイバー攻撃による損害を補償する「サイバー保険」の世界的な動向(保険マーケットの変化や購買動向など)を解説していきます。

2019/07/23

-

第1回 災害時に水洗トイレは使えなくなる?

皆さん、水洗トイレの仕組みを考えたことがありますか? 私たちの暮らしの根幹を支えているライフラインの1つが「水洗トイレ」です。日々、目にするのは便器部分のみなので、水洗トイレとは便器である、なんて思ってしまいますよね。しかも、ボタンを押すだけで大小便を目の前から流し去ってくれるので、まるで魔法の器です。 ですが、そんな魔法は存在しません。当然ですよね。 水洗トイレの機能を確保するためには、洗浄水を確保するための給水設備、大小便を運ぶための排水設備、そして適切に処理するための下水道施設や浄化槽が必要です。また、これらの設備や施設を稼働するための電力設備も必要です。 つまり、水洗トイレはシステムとして理解する必要があります。もっと言うと、水洗トイレは大小便を水を用いて運び、適切に処理するシステムなのです。

2019/07/22

-

鬼怒川決壊から4年、洪水と治水の歴史

今年も洪水の季節を迎えた。私は洪水問題を考える時、東大名誉教授高橋裕氏の名著「洪水論」の一節を思い出すことを常とする。

2019/07/22

-

第10回 懲戒処分のリスク・マネジメント

これまで社内調査の手法としての電子メールの問題やヒアリングの問題を見てきましたが、これらで述べた様々な手法を駆使して不祥事の原因を解明し、不正行為者を特定し、不祥事の原因と概要を究明した後には、当該不正行為者を懲戒処分とするプロセスへと移行します。懲戒処分は、会社のガバナンスを回復する最も強力な手段と言えます。

2019/07/22

-

カラオケ、美人局、脇の甘い駐在員の事件簿

鄧小平氏が改革開放を主導し、経済の活性化が進められる中でその副作用とも言える社会現象が存在しました。

2019/07/19

-

第10回:BCP策定会議の立ち上げと実施要件

今回よりBCPを策定するための具体的なステップと必要条件などについて考えていこう。まず唐突ではあるが、決して望ましいとは言えないBCPの作り方から指摘しておきたい。それは「最初から最後まで自己完結的に作る」というアプローチである。

2019/07/18

-

事業継続と災害復旧計画

事業継続と災害復旧計画は本来的に一体となるものであろうか?事業継続はあなたの組織ではどのように位置づけられるのだろうか? 多くの異なる選択肢があり、考慮すべき最も重要な点は、あなたの組織にとって最も良く機能するものは何かということである。 他の組織が事業継続マネジメントをどのように組み入れているか、いくつかの事例がある。

2019/07/18

-

社員がテロに巻き込まれた場合の広報

2001年からさまざまな不祥事報道をクリッピングし、危機管理広報の失敗事例を集めています。似たような失敗が繰り返されるので、パターンをまとめています。何でも3つにまとめると覚えやすいので、ここでも3つにしました。「タイミング」「公表方法」「表現」です。今回はこの失敗パターンについて深堀してみましょう。

2019/07/18

-

災害時の主役?「栄養補助食品」

今日、まだ食べられる食料の廃棄が増え続け、問題になっていますが、いったん災害に遭うと食料が大幅に不足します。過去の災害を振り返ってみましょう。阪神・淡路大震災、東日本大震災での避難所の食事は、主食の確保がやっとで副食にまで手が回らない。いわゆる「おにぎり」と「菓子パン」と「乾パン」ずくめで情けないものでした。関東大震災の記録を見ると、「おにぎりの分配」は今よりはるかに計画的で気が利いていました。しかし、おかずが「ない」という点では今も昔も同じです。粗末な食べ物で5大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質、ミネラル、ビタミン)は不足状態。特にビタミン、ミネラルが大幅に不足していました。栄養摂取のバランスが欠け、体調を崩し健康維持が難しい状況でした。 そこで、熊本地震では、政府は支援の方法をプッシュ型に切り替え、同時に支援内容を充実させました。それは画期的で「栄養補助食品」という新顔が14万個も参入していました。 災害時には栄養が摂りにくいこと、それを栄養補助食品の助けを借りて補おうとしている政府の意図が読み取れます。本日はこの「栄養補助食品」ついて述べたいと思います。

2019/07/16

-

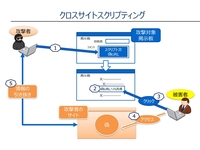

あなたのWebサイト、攻撃されていませんか

企業の顔になるホームページ、製品を販売するためのEC(Electronic Commerce)サイト、そしてみなさんが情報をチェックするSNSなどのビジネスは、今やWebサイトなしには成り立ちません。

2019/07/16

-

利根川東遷論、背景に足尾銅山鉱毒

私は河川の文化や洪水史に関心を抱くものとして、全国の主要河川は踏破したと考えているが、郷里の大河である利根川には今なお強い関心と愛着を持ち続けている。利根川は関東平野のほぼ中央部を南東へ流れ銚子市で太平洋に注ぐ。長さ322キロ。その流域は1都5県にまたがり、流域面積は1万6840平方キロで日本最大である。

2019/07/16

-

世界は狂った

鉄のカーテンの両側で政治家と将軍たちは、もし、相手側がこちらを皆殺しにするなら、相手側も皆殺しにすると保証した。つまり、われわれは人間を抹殺することに同意することで、人間性を維持するのである。 ルイス・ラプハン 「化石の森」

2019/07/12

-

アマゾンのスピードを支える安全文化

アマゾンと安全? おそらく今この表題を見た方は大きな違和感を覚えているかもしれません。あのインターネット企業の雄として、先進的なサービスを次から次へと導入し、人々の生活を劇的に変貌させてきたアマゾンが、安全とどう結びつくのか? そんな感想を皆さんは抱いていることでしょう。確かに表面上のアマゾンは、インターネット企業として、そのテクノロジーでさまざまなサービスを提供する会社ですから、「安全」といわれても簡単にイメージするのは難しいと思います。しかし実はアマゾンと安全は切っても切り離せない関係にあり、日々の運営に安全が非常に強く結びついているのです。

2019/07/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)